ファーストエントリー

ロングセラーブランドは挑戦の証し

お湯を注ぐだけでラーメンが食べられるカップヌードル、温めるだけでカレーが食べられるボンカレー、キャンディーなのにソフトな食感のミルキー、食べるラー油、サラダチキン…今では当たり前となったロングセラーブランド商品の多くは発売当初は独特な存在であった。

既存の商品に付加価値をつけて新商品として発売するよりも、市場があるかないかわからない状態での発売は当然のことながらリスクが高い。しかし、豊かな食、健康的な食、便利な食を提供したいという想い、挑戦の精神こそがロングセラーブランドの原点となっている。市場がない状態なので、発売当初から挑戦を続け新市場を創造してきたからこそ生活者の記憶にも残り、このカテゴリーならこの商品とブランドが確立しロングセラーになり得たのではないだろうか。ロングセラーというとブランド力があり、固定客がいて安定した売上を享受できるイメージもあるが、挑戦し続けた歴史があればこそだと言える。

ロングセラーブランド

成長戦略の考察

ロングセラー商品はリニューアルを繰り返し、シリーズ商品を発売しながら強固なブランドを形成していく。ロングセラーブランドは生活者のニーズや嗜好の変化などにどのように対応し、売上を伸ばしてきているのか?その取り組みについて考察してみたい。

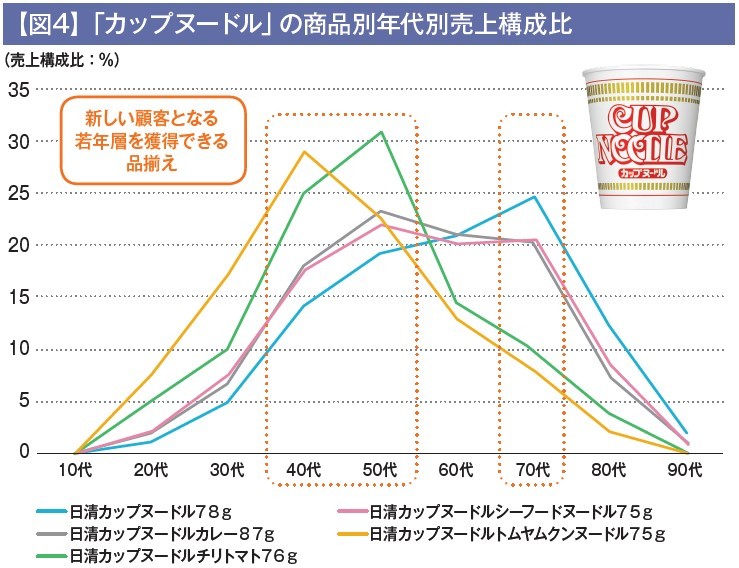

日清食品「カップヌードル」

発売後、時間の経過とともにそのブランドの購入者も年齢を重ねていき、新しい顧客を取り込めないままにブランドの寿命が尽きてしまうケースもあるが、カップヌードルは【図4】にあるようにフレーバー別に見事に購入年代が分かれている。シリーズ商品を出しても既存商品とカニバリするだけで終わってしまうケースも多々あるが、チリトマトやトムヤムクンなど若年向けのフレーバーを出すだけではなく、ターゲティングされたプロモーションをセットで行うことで若年層を取り込みブランドの活性化につなげている。

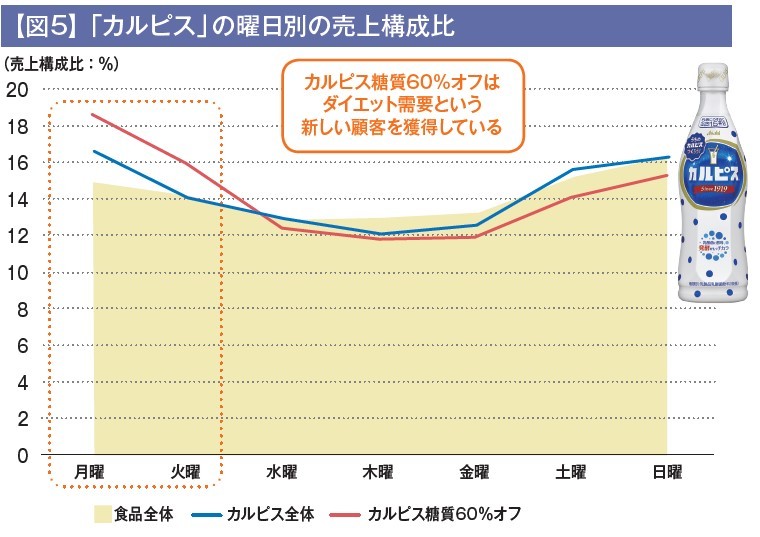

アサヒ飲料「カルピス」

健康意識の高まりから適正な糖質をとりたいというニーズが増加してきており、カルピスは2020年に糖質オフの商品をラインアップに加え、新しい顧客の獲得につなげている。購入する年代層はあまり変わらないが、【図5】にあるように糖質オフのカルピスはカルピス全体とくらべて月曜、火曜に売れている。週末の食べすぎを解消したい、週頭からダイエットをしたいというニーズを持つ顧客をとらえることができている。

このようにファーストエントリーから新市場を創造し、ロングセラーブランドとなった後も手を緩めることなく、顧客満足度を高めるための挑戦を続けてきている。この挑戦の歴史こそが人々を惹きつけるロングセラーブランドの魅力と言えるのではないだろうか。

文=日本食研ホールディングス株式会社 食未来研究室 室長 児玉一穂

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」