各社好調の2022年決算

間もなく、2月決算、3月決算企業の2023年決算が発表される。22年決算では収益認識基準適用のタイミングの違いから、公表される売上高に大きな差が生じていたが、23年決算では各社の足並みがそろい、新しい収益基準の売上高により事業規模を見ていくことになる。

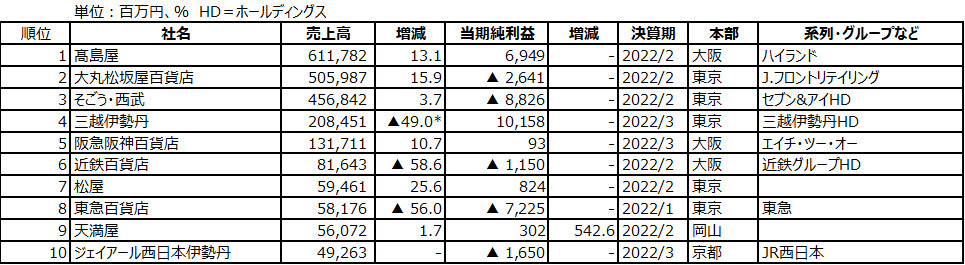

各社決算発表を待つ前に、22年決算での売上ランキングはどうなっていたのか、ここで振り返っておこう。一点、注意が必要なのが、22年決算においては、新収益認識基準を適用している企業と従来基準の企業とが混在しており、それにより売上高の概念に大きな差異が生じていることだ。数字は原則として単独ベースのものであり、連結ベースではない。

ちなみに上位3社(髙島屋、大丸松坂屋、そごう・西武)は収益認識基準適用前の売上高になっている。

22年決算では地方の中堅百貨店を含め、売上上位30社の多くが増収を果たしていた。利益面でも15社が最終黒字を確保している(21年決算では27社が最終赤字)。

売上上位の顔ぶれは、髙島屋が6117億円(前年同期比13.1%増)、大丸松坂屋百貨店(5069億円(同15.9%増)、そごう・西武が4568億円(同3.7%増)の順。4位、5位の三越伊勢丹(2084億円)、阪急阪神百貨店(1317億円)は収益認識基準における売上高になっている。

日本百貨店協会の公表資料によると、23年1月の概況は、全地区で前年実績をクリアし、主要5品目(衣料品、身のまわり品、雑貨、家庭用品、食料品)すべてで前年を上回っている。

そのなかで各社は、テナントの積極導入、売らない売場、デジタル活用による新規事業、サブスク事業など、従来とは違う新たなビジネスモデルの確立に動き始めている。

※売上高は営業収益を掲載している場合もある。売上高の前期比較増減については、「収益認識に関する会計基準」が2021年4月から始まる会計年度より適用されているため、原則として22年2月期以前の決算期は適用前とし、前期との会計基準が統一されているとみなして増減を掲載。

22年3月期以降の決算期は適用後とみなして増減を記載していないが、決算資料やアンケート等で会計基準が統一されていることが確認できる企業は掲載。

また、会計基準を統一せず、新旧の単純比較による増減を公開している企業の増減数値には「*」を付して掲載している。

文・兵藤 雄之/提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」