ふるさと納税は「まずは支払いを行う」「還付・控除は翌年」の点に注意

ふるさと納税の流れは大まかに以下の通りです。「まず支払いをする」ためキャッシュフローのみを見ると、意外とお得感が小さいです。

1.まず返礼品を自分で買う

2.還付・控除を翌年に受ける

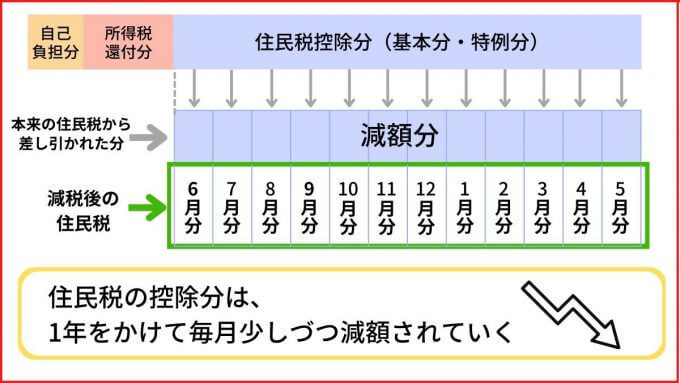

そして、住民税の控除分は翌年に毎月少しずつ分割で減額されます。

節税効果がなくとも「ふるさと納税によってメリットがある人」とは

節税効果がない場合でも、以下のような人はふるさと納税をするメリットは十分にあります。

魅力的な返礼品が欲しい人

それぞれの自治体が、特産物や特別に用意した商品などの魅力的な返礼品を用意しています。日常では購入しないようなグルメを選んだり、旅行や宿泊券、家電製品などを選ぶとお得感があります。

特定の地域や自治体を応援したい人

節税の恩恵を受けられなくとも、故郷や応援したい自治体がある場合は、自分の納める税金の使い道としてふるさと納税は有効な手段です。

ポイントを貯めたい人

ふるさと納税サイトによっては、各サイトで展開しているポイントを受け取れます。たとえば楽天サイトが運営している「楽天ふるさと納税」では、返礼品の購入でもポイントが付与されるためお得です。

納税メリットがない「ふるさと納税をしない方が良い人」とは

納税メリットがまったくない場合は、あえてふるさと納税をする必要はありません。

所得税・住民税が免除されている人

ふるさと納税をして税制上の優遇措置を受けるには、住民税や所得税を納めていることが前提です。そもそも収入のない人や専業主婦や扶養内パートで所得税や住民税を納める必要のない人は、恩恵を受けられません。

所得が少ない人

年収が少ない人がふるさと納税を利用すると逆に損するため注意が必要です。ふるさと納税は所得額に応じて寄付額が大きくなりますが、自己負担額は一律2,000円です。そのため、収入が少ない場合は寄付金額の上限が5,000~8,000円前後と低くなるため、返礼品が自己負担より安くなるケースがあります。

納税した年に退職する人

「退職予定の人」「退職したい人」で退職金を受け取った年にふるさと納税をする場合は注意が必要。

まず、退職金(退職所得)はふるさと納税による住民税の控除適用外です。所得税は対象ですが、退職金によってふるさと納税の限度額が大きく増えるということはないと考えてよいでしょう。

また、退職するタイミングも重要です。年の途中で退職し再就職までに時間がかかった場合、年間所得が減るためふるさと納税における控除上限額も下がります。ふるさと納税をする場合は、その点も考慮しながら控除上限額をシミュレーションを行い、返礼品を選びましょう。

まとめ

ふるさと納税のポイントは、選んだ自治体に税金を払う代わりに3割以内の返礼品が受け取れる制度。つまり、「節税」にはならず、税金にちょっとしたお礼がついてくる制度と思っていた方がいいでしょう。

なお、筆者は毎年ふるさと納税を行っていましたが、毎年の返礼品選びと控除額の計算に疲弊し、昨年はふるさと納税をやめました。返礼品が返って来ないのは寂しいですが、その分「住んでいる自治体」への納税は例年以上にできます。住んでいる自治体の行政サービスが向上することを願っています。

監修日:2023年3月23日

文・四方裕伸/ゆうりFP株式会社・ファナンシャルプランナー/提供元・オトナライフ

【関連記事】

・ドコモの「ahamo」がユーザー総取り! プラン乗り換え意向調査で見えた驚愕の真実

・【Amazon】注文した商品が届かないときの対処法を解説!

・COSTCO(コストコ)の会員はどれが一番お得? 種類によっては損する可能性も

・コンビニで自動車税のキャッシュレス払い(クレカ・QRコード決済)はどの方法が一番お得?

・PayPay(ペイペイ)に微妙に余っている残高を使い切るにはどうすればいいの!?