「ダークストア」とは、ウェブサイトやアプリなどのオンライン経由で受注した商品のピッキングや梱包を行い、宅配または顧客がピックアップを行う際の拠点として設置された店舗のことを指す。ダークストアには、実店舗と同様に商品が陳列されているものの、消費者が店内で買物を行うことはできない。

取材協力=高島勝秀(三井物産戦略研究所)

ベンチャー企業のダークストアが続々

2020年以降のコロナ禍では、感染拡大防止を理由に米食品スーパー大手のクローガー(Kroger)やホールフーズ(Whole Foods Market)の一部店舗で消費者の入店を禁止し、実店舗をダークストアとして活用したこともあり、注目を集めた。

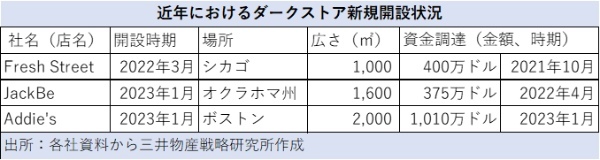

そのダークストアが近年、資金調達を果たしたベンチャー企業によって相次いで新設されている。2022年3月にはシカゴを地盤とするフレッシュ・ストリート(Fresh Street)、2023年1月にはオクラホマ州のジャックビー(JackBe)とマサチューセッツ州ボストンのアディーズ(Addie’s)がそれぞれダークストアをオープンしている(図表)。

これら3社は共通して、商品の需要予測や在庫管理の精度を高め、欠品や廃棄を削減していること、設備内のレイアウトを工夫し、ピッキングや梱包のフルフィルメント作業を効率的に行えることを特色に挙げている。

大手は撤退! ダークストアの成否は?

ダークストアは、コロナ禍以前も大手企業によって試行錯誤が行われていた。

ウォルマート(Walmart)は宅配と顧客によるピックアップの両方に対応するものと、宅配は行わずピックアップのみ対応の拠点を2014年に、Amazon(アマゾン・ドット・コム)はピックアップのみ対応する拠点を2017年に開設している。

しかし両社は、2023年2月までにこれらをすべて閉鎖することを発表している。両社のような実店舗を有する企業は、ネット対応と来店客による買物対応の両方を実店舗で行うことができる。そのため、あえてダークストアを持つ必要がないことが明らかになったのである。

その背景について、海外流通に詳しい三井物産戦略研究所の高島勝秀氏は「アフターコロナで人流が戻る状況下、来店客による実店舗での買物の重要性が再認識されていることも挙げられる」と指摘する。

大手企業がダークストアを閉鎖する一方で、ベンチャー企業による新設が続いている理由については「実店舗では必須の売場づくりや接客をダークストアでは省くことができ、オペレーション上での需要予測や在庫管理、フルフィルメント作業などに重点を置き、それらを洗練化させていくことができるからだ」と高島氏は説明する

とくにフルフィルメント作業は、大手企業でも苦戦が続いており、今も“人海戦術”が中心となっている(写真)。人手不足や賃金上昇が続く小売業界では、その効率化や省人化が喫緊の課題となっており、ベンチャー企業がその解決に向けた取り組みの場として、ダークストアを設置している。「これらの企業の成否は、必ずしも店舗数拡大や売上増ではなく、コストを抑制し利益確保が可能なビジネスモデルの構築にかかっているといえるだろう」(高島氏)。

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」