ドアダッシュ特許の分析

ドアダッシュが物流の最適化に力を入れていることは図表②で譲渡された特許の内容などから読み取れます。たとえば、図表②赤色ハイライト(上)の「US11,074,544」は、物流ノードに割り当てられた仕事量などからコスト優位となる物流ノードに発注を割り当てるための計算方法を内容としており、Dashers単位で物流を最適化するために有用です。図表②赤色ハイライト(下)US10,832,194は販売チャネルがオンラインと実店舗に分かれる物流において値引きなどのプロモーション活動を最適に実施する計算手法で、事業を多角化しているドアダッシュに必要な技術といえます。ドアダッシュ自身が出願した特許にも類似した技術は多く含まれています。

一方、ドアダッシュの特許の中には、同社の印象と異なる特許の一群が含まれていました。とくに注目したいのが、同社が50件ほど持つモビリティ(輸送機器)に関する特許です。そこには、IBMから取得した自動走行車両に関する極めて重要度の高い特許や、自社開発の無人配送車両の出願が含まれています。そして、ここから同社がラストワンマイルに至るまで完全自動配送を検討していることが見えてくるのです。それでは実際に、具体的な公報で確認していきましょう。

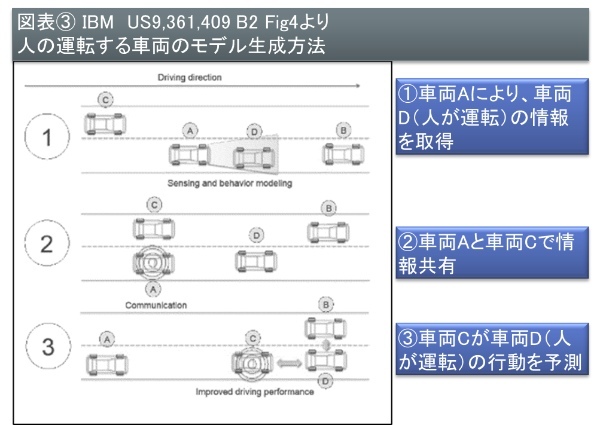

この特許は自動走行車両が「人が運転する車の運転手情報」を他の自動走行車両に通信することを内容としています(図表③)。他社からも50回引用されており、完全自動走行の実施に必須になる可能性の高い特許です。

それでは、この技術が必要とされるのはどんな場面でしょうか。「人が運転する車両」が存在することが前提なので、自動走行車専用のレーンではありません。また、特許のタイトルには、「モデル生成」(原文:driver modeling)とありますが、それが必要となるということは運転しているのは自動走行車とは直接関係の無い人物ということになります。つまりここで想定されているのは、「見ず知らずの人が運転する車両と自動走行車両が並走している」という場面です。端的に言えば、これは自動走行車両が公道などを走行するために必要な技術なのです。

この特許をドアダッシュが取得したことは大きな意味を持っています。ドアダッシュの考える自動走行車両は、専用の物流レーンを走るのではありません。倉庫内などの私有地を走るだけでもありません。その自動配送車は敷地を出て、公道を通り、目的地まで自動で配送を行います。そう、Dashers無しに、顧客のドアまでたどり着けるのです。これはドアダッシュの大きな方針転換を示しています。

もっとも、この特許だけならば自動走行車両を用いるのは倉庫間輸送だけかもしれません。しかし次のドアダッシュ自身の特許を見れば、そうでないことがわかります。

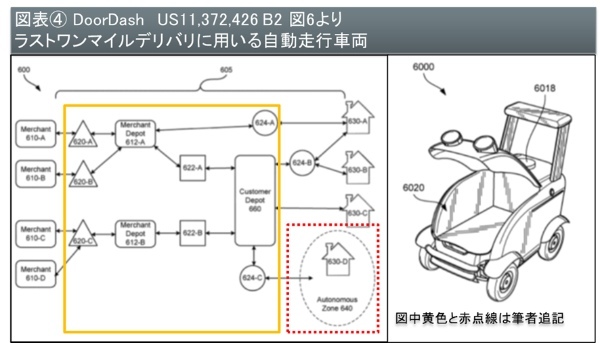

この特許は集積デポから注文者宅までの配送に用いる自動走行車両についてです。

ドアダッシュはウェブサイト上で、同社が自動走行車両を研究開発していることを積極的に発信しています。ただし、倉庫物流や小売店までを自動化して反復作業から人を開放すると同時に配送員の待遇改善を目標としていると強調しており、それを読むとDashersを補助するためのみに自動運転技術を用いる、たとえば上図黄色で示した範囲(配送拠点である集積デポまでの物流)に限り、自動走行車両を利用するかのように思えます。

しかし実際には、この特許は上図赤色点線で示した範囲、つまり集積デポから注文者宅までの物流に自動走行車両を用いることを内容としているのです。さらに、右図の自動走行車両本体の外観図に注目してください。この車両には大きな宅配用の保管スペースは確保されていますが、Dashersが搭乗する座席は用意されていません。つまりこれはDashersに代わって運転を行うのではなく、Dashers無しに配送を行う自動走行車両なのです。無人の車両については意匠も出願されており、ドアダッシュがDashersによらない無人配送の研究開発を推し進めていることは明らかです。

米国市場の人件費高騰問題と日本市場の人手不足

ドアダッシュの米国市場での成功は、同社の発表するForm10K(米国における上場企業の発行する有価証券報告書に相当する書面)で、高い技術力とDashersからの支持によると整理されています。

具体的には、ドアダッシュは車両単位ではなく、歩くことまで考慮した物流モデルを構築・運用するICT技術によって、Dashersに高い報酬額を支払うことを通じて多くのDashersを惹きつけ、事業を拡大してきました。一度取り付けた支持を維持するために、世界的な新型コロナの流行の最中には無償でアルコール類やマスクを支給するなど注意深く対応しています。

その同社にとって、無人宅配車両を事業化することは、Dashersの反発を招きかねません。それでも同社が物流の末端に至るまで自動運転で置き換えることを検討する背景には、米国物流業界で配送員の待遇改善を求める社会的な運動があります。今までウーバーやドアダッシュといった配送スタートアップは、いわゆるギグ・ワーカーを活用し、正社員(従業員)を用いないことで配送コストを低減し、事業を拡大してきました。しかしながら昨今、配送員による賃金支払いや福利厚生などの面で待遇改善を求める訴訟が認められる例が増えており、そもそも雇用によらないビジネスモデルを疑問視する声も表れてきています。

この動きは格差是正を求める動きと緊密に連動しており、米国社会全体で大きな動きとなっています。そのため、物流業界を席巻したドアダッシュも、ビジネスの構造転換を余儀なくされているのです。

翻って日本を見ると、物流現場で人手不足が叫ばれて久しく、すでに人材確保が課題となっています。たとえ規制緩和によりギグ・ワーカーを活用するビジネスモデルが導入されても、それが一時しのぎに過ぎないことを、米国特許の状況は指し示しています。これを対岸の火事とせず、自動化を踏まえた長期的視野に立った事業戦略の立案を行うことこそ喫緊の課題であると言えるのではないでしょうか。

<三井物産戦略研究所・高島勝秀のひと言解説>

プロモーション活動の最適化は、まさに米国リテール産業で最も注力されている分野のひとつです。

従来は「全商品がすべての来店客に対して安い」というプロモーションが主流でしたが、デジタル技術の活用により、会員プログラムやアプリといった、ロイヤリティの高い顧客に対する販促が容易に行えるようなりました。そうした分野にドアダッシュが注力するのは納得できることであり、それは運び方(物流)の最適化も同様のことが言えます。

そして、「Dashersによらない無人配送の研究開発」の取り組みは、さらにその上を行く取り組みと考えられます。自動配送の中でも、一般家庭への宅配はエリアごとによる条件の差異が多く、対応が難しいことで知られている領域です。そこにあえて挑戦していることに、同社の先進性と野心を感じます。

倉庫間輸送(ミドルマイル)の配送網をまず構築し、それらを円滑に行ったうえで集積デポから注文者宅(ラストマイル)を行うという流れは米ウォルマートも行っており、正攻法と言えます。サプライチェーンの「川下」を極めるために、その前工程に相当する「上流(川中)」も適切に対処するというのは、物流を滞りなく行うためのカギとなります。

ドアダッシュの特許取得を通じた自動運転技術開発の取り組みは、まさに省人化対策におけるビジネスモデルの転換(DX)の先端事例と言えます。本件で最大の課題となると思われるのが、「安全性」の問題です。一口に「安全性」と言っても「荷物を損壊しない安全な運転」に加えて、「荷物が第三者によって汚損されない仕組み」、さらには「受取人が受け取るにあたり、物品が誰かに取られたり、情報が奪われたりしない、安心感のある仕組み」とさまざまな課題が考えられます。

それらの「安全性」を担保するための技術の確立とノウハウの蓄積が、今後どの程度スピーディに行われ、実装されるかがポイントになるでしょう。

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」