トリフォノフがショパンコンクールで入賞したときも、既にショパンという作曲家を、様式や伝統のフレームを超えた「巨大な霊感そのもの」として捉えていたふしがある。作曲とはどのように行われるものなのか。風や自然と一体化したとき、死者と語り合ったとき、強烈な愛が電撃的に肉体に走ったときに、悟性だけでは得られない詩がうまれる。モーツァルト「幻想曲」は時のない世界の音楽で、暗がりの中で永遠になり続けるオルゴールを連想させた。モーツァルトの美しい筆跡のように端正で、神秘的な憂愁を帯びている。

ラヴェル『夜のガスパール』は、この夜の演奏会の中でも最も狂気に溢れた世界が爆発した。「オンディーヌ」の左手の動きは奇跡のようで、自作の「トッカータ」もうまく弾けなかったラヴェル自身が肝をつぶしそうな出来栄えだった。

それにしてもラヴェルとは何者だったのか。果たして今聴いているのは「ピアノ」なのか。魔術だ。スクリャービン『ピアノ・ソナタ第5番』は、トリフォノフがスクリャービンにすべてを預けて、操り人形になっているようにも見えた。

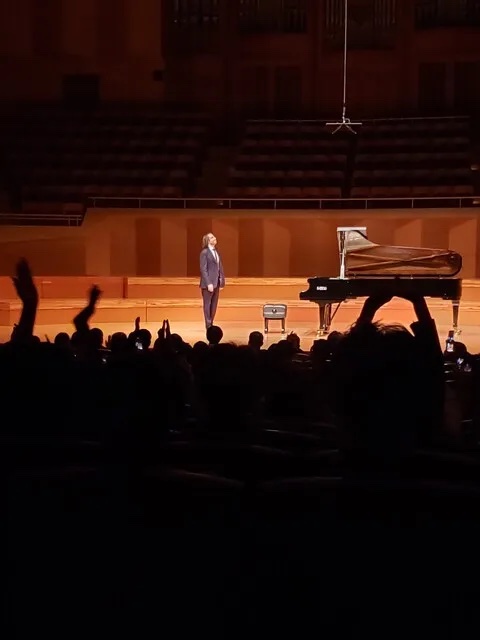

五感が截然と分かれていなかったスクリャービンは色を音楽にし、音楽を色にしたが、そうした危うさは作曲家自身の命までも縮めてしまったように思われる。弾き終わった瞬間に立ち上がったピアニストに、万雷の拍手。

トリフォノフは21世紀のリヒテルなのか。リヒテルのリサイタルは始まる前からミサのよう神妙だったいう。近い将来、トリフォノフを聴けることが奇跡に思えるくらい、貴重で雲の上のアーティストになってしまうような気がした。レーザーメスで取り出された5人の音楽家の心臓を聴いた夜。

編集部より:この記事は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」2023年2月14日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」をご覧ください。