電気代高騰の影響は不可避?

価格転嫁に悩まされる中、電気代の高騰が食品スーパーの収益をさらに奪っている。生鮮やチルド、冷凍など温度管理が必要な商品を多く取り扱う食品スーパーにとって、電気代は元々大きな固定費の一つであり、これが増えてしまうことは収益に大きな影響をおよぼす。

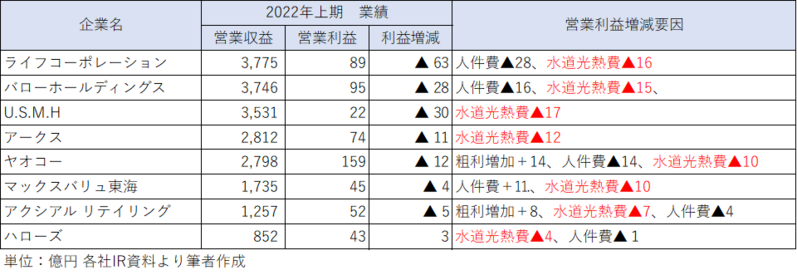

図表②は上場食品スーパーの2022年上半期決算において、決算説明会資料に記された電気代高騰の影響を抽出したものだ。これをみると、主な上場スーパーのほとんどが減益となっているのだが、その要因としては人件費の高騰と並んで、水道光熱費が大きな影響を与えたことがわかる。

たとえばライフコーポレーション(大阪府)であれば、売上高光熱費比率は1.09%(2021年度上期実績)から1.55%(2022年度上期実績)となり、0.46%も上昇。そのほかの企業でも数十億円規模の減益要因となっている。さらには、この上昇幅は23年以降の電気代引上げによって拡大することが確実で、さらに大きなコストが継続的な固定費として流出することになる。

中小スーパーほど影響は甚大?

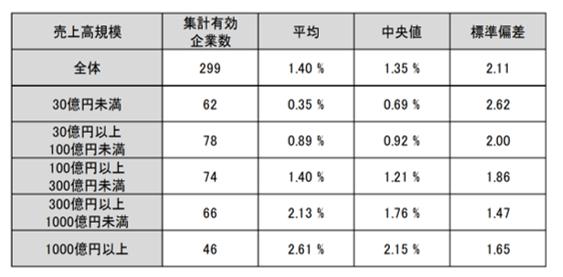

これらいくつかの環境変化の影響は、全国各地で頑張ってきた地方の中小スーパーにとっては、かなり深刻な事態だと思われる。図表③は食品スーパーの規模別営業利益率を示す協会資料のデータだが、規模が小さくなるほど利益率は低く、今以上に収益を圧迫するようになれば、売上高100億円以下の食品スーパーでは、収益が吹き飛んでしまうくらいの影響があるということだ。その上、価格転嫁が進まず粗利益率の低下が続くようであれば、中小スーパーの中には経営が成り立たなくなる企業も増えてくる、ということを意味している。

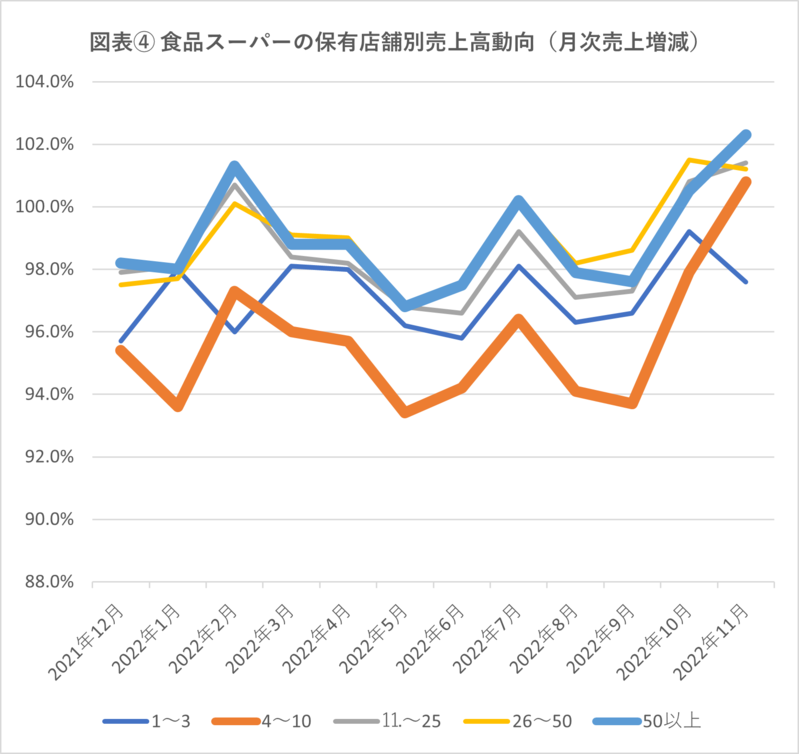

ちなみに、同じく協会資料で規模別の既存店売上高の動向を図表④に示した。大規模スーパーが小規模スーパーより好調な売上推移を示していることがすぐにわかるだろう。

最近の報道では、絶対的な安値を求めざるをえなくなった消費者が、価格訴求力のあるプライベートブランド(PB)を選んでいるという。イオン(千葉県)は「トップバリュ」のほとんどについて価格据置している効果もあって、トップバリュ商品の売上高は大きく伸長している。

絶対的な低価格で訴求するディスカウントストア各社の売上は好調に伸びているという報道(帝国データバンク)もあった。価格を優先せざるをえなくなった消費者が大手スーパー、大手ディスカウントストアを選ばざるをえなくなったのであれば、中小スーパーにとって大きな危機が迫っているということになるだろう。

中小チェーンは事業存続の危機?!

中小スーパーに関するデータはあくまでも平均値であるため、地方で頑張っている地場スーパーの大半は当てはまらないかもしれない。ただ、大手やディスカウントを向こうに回して、好調な業績を続ける地場有力スーパーは数多くいる反面、平均値を下回る企業群が存在することも確かであろう。

そうした企業が今後、経営を継続できなくなる可能性は十分にあり、これまでにないほど多くの企業が市場から退場することになるかもしれない。前述の帝国データバンクも、2022年12月にしばらく減少していた食品スーパーの倒産件数が増加に転じたと報じている

これまでも市場縮小からいずれは淘汰、再編が進むことは避けられないとされてきた食品スーパー業界だが、コロナ禍の巣ごもり需要でしばらく延命するかに見えていた。しかし、コロナ禍の反動期にこうした大きな環境激変が訪れるとは、多くの食品スーパー経営者は予測していなかったことだろう。地方の流通や食品供給を安定的に維持するためにも、これまでお世話になった顧客や取引先に影響をおよぼさないソフトランディングを真剣に考える時期なのかもしれない。

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」