自然界には、過酷な環境下での生活を強いられる動物がごまんといます。

たとえば当サイトでは以前、チベット高原で熱死と凍死のギリギリラインを生きている「温泉ヘビ」を紹介しました。

そして今回新たに研究されたのは、熱水噴出孔が放つ大量の硫化水素により、世界で最も酸性度の高い海に生息するカニです。

一体なぜそんな過酷な場所で、平気なカニがいるのでしょうか?

研究者の間でも長年の謎だったこの問題を、このほど国立台湾海洋大学(NTOU)の研究チームが解明しました。

その研究報告によると、なんとカニのエラに硫化水素を安全な物質に変える解毒システムがあったというのです。

研究の詳細は、2023年1月11日付で科学雑誌『Proceedings of the Royal Society B』に掲載されています。

カニが一人勝ちできた理由は「エラ」にあり⁈

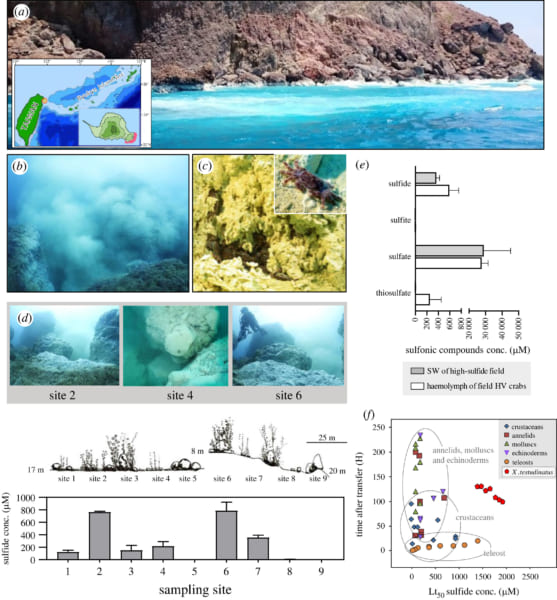

台湾本島の南東約10キロに浮かぶ「亀山島(きさんとう)」は、現在でも温泉や硫黄の噴出が活発に見られる火山島です。

その周囲の浅海には熱水噴出孔がいくつも確認されており、独特な生態系をつくっています。

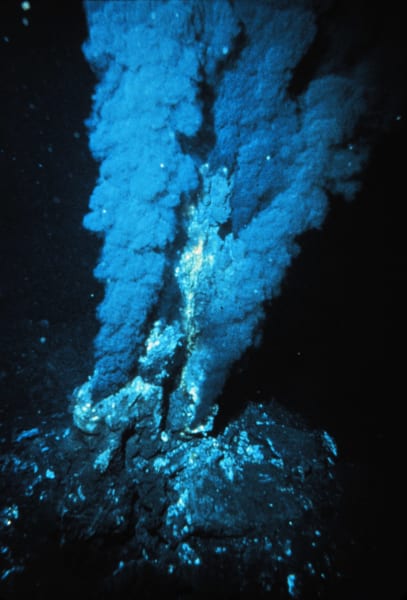

熱水噴出孔とは、地熱で熱せられた水が噴出する大地の亀裂を指し、噴き出す熱水は数百度に達することがあります。

こうした熱水には重金属や硫化水素など生物に有害な成分も豊富に溶けこんでいます。

亀山島の熱水噴出孔も大量の硫化水素を放出しており、世界で最も酸性度の高い場所の一つとして知られます。

硫化水素は、細胞内におけるミトコンドリアの呼吸(=エネルギー産生)の働きを阻害するため、ほとんどの動物にとって非常に有害です。

細胞が損傷するためたとえば人体に取り込まれると、高濃度では呼吸困難や窒息死といった致命症になり、低濃度でも頭痛や吐き気、めまいを引き起こします。

それゆえ、亀山島の熱水噴出孔の周囲には、基本的に動物が生息していません。

ただ、一種のカニが例外として生息しています。

このカニの学名は「ゼノグラプサス・テストゥディナトゥス(Xenograpsus testudinatus)」といい、亀山島の近海にのみ生息する固有種です。

これまでの研究で、亀山島の熱水噴出孔の生物多様性はきわめて低く、そこに生息している後生動物(※)は本種のみであることが確認されています。

(※ 後生動物とは、すべての動物から単細胞の原生動物を除いて、体が多くの細胞からできている動物の総称)

このカニは強酸性の過酷な環境にも平然としており、噴出水で死んだ動物プランクトンなどを食べて、悠々自適な生活を送っているのです。

では、なぜ本種のカニだけが硫化水素の豊富な場所で生きられるのでしょうか?

そこで研究チームは、亀山島の熱水噴出孔がある水深20メートル付近で数匹のカニと水サンプルを採取。

実験室に持ち帰り、カニと水中の硫化水素の反応を詳しく調べました。

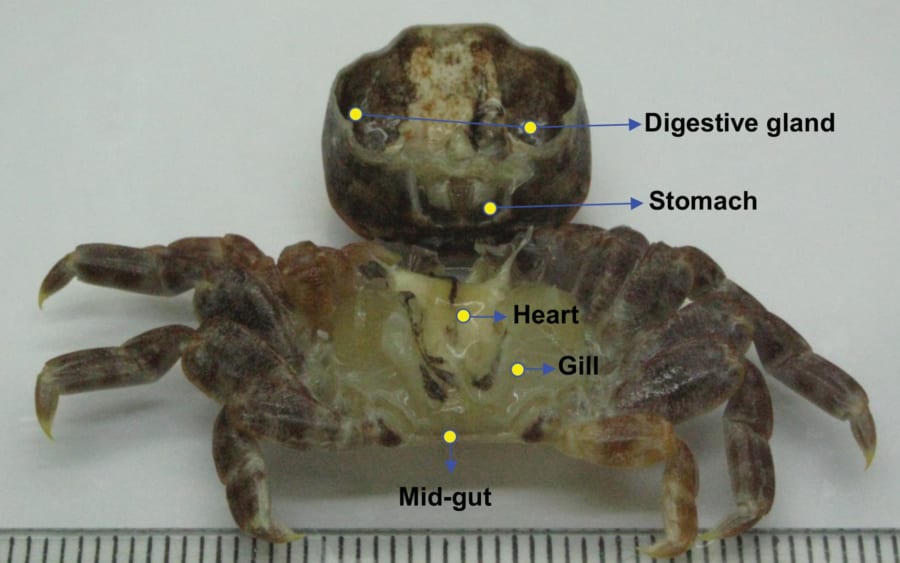

その結果、カニの甲羅の内側にあるエラに特殊な解毒システムが存在することが分かったのです。

実験によると、このエラは水を介して取り込んだ硫化水素を酸化して、毒性の低いチオ硫酸塩に変換できることが判明しました。

また、この酸化プロセスは、エラ内部に共生しているバクテリア(細菌)の働きであることが確認されています。

さらに驚くことに、エラはヒポタウリンという硫化物結合因子をチオ硫酸塩と結びつけ、ミトコンドリアの呼吸に対して毒性がないチオタウリンという物質を合成していたのです。

チオタウリンは、深海生物のチューブワームの体内にも多量に含まれることが知られ、生体内に共生する微生物を介したエネルギー生産に関わることが分かっています。

つまり、カニはエラ内部の共生バクテリアを通してチオタウリンを吸収し、エネルギー源としても利用していると考えられるのです。

この巧みなシステムのおかげで、カニは硫化水素にミトコンドリアの呼吸を阻害されることなく、水中から必要な酸素を取り込み、エネルギー生産ができたようです。

エラの浄化システムが、亀山島でのカニの一人勝ちにつながっていたようです。

こちらは、2015年に亀山島の近海で観察されたX. テストゥディナトゥスの映像。

一般的な理解では生物の生息が困難な環境を、共生バクテリアなどを利用して克服できるというのは驚きの事実です。

この研究は今後、生物の生息域の理解や、危険な環境で人類が活動するためのシステム設計などにおいて重要な知見となるでしょう。

凍死と熱死のギリギリの境界で生きるチベット高原の「温泉ヘビ」とは?

参考文献

How brachyuran crabs survive in highly acidic areas near shallow-water hydrothermal vents

元論文

Cellular mechanisms underlying extraordinary sulfide tolerance in a crustacean holobiont from hydrothermal vents