激甚化する台風に、命の危険を感じるほどの酷暑……異常気象による災害が身近になり、気候変動対策が急がれています。

国内では2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標が掲げられていますが、そのためには正確な温室効果ガスの排出量を把握する必要があります。そこで注目されているのが、人工衛星による温室効果ガスの観測です。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国立環境研究所(NIES)と共同で、温室効果ガス観測を専門とする世界初の衛星を打ち上げ、現在も運用を継続している環境省の山田さん、田中さん、門崎さんに話をうかがいました。

時代とともに変わる政策と環境省による衛星データ活用の取り組み

環境省は、1971年に環境庁として発足し、2001年に実施された中央省庁再編により環境省となりました。1950年から1960年代にかけて深刻化していた公害問題に対して、各省庁に分散していた公害行政を一本化することで、対策を総合的かつ計画的に推進して克服に努めようとしたのです。

その後、環境省が対応すべき課題は時代の変化とともに、生態多様性、地球温暖化対策、オゾン層の保護など、地球規模の環境問題にまで広がっていきました。

では、当初の国内の公害対策から対応範囲が拡がったことで、環境省の役割はどのように変わっているのでしょうか。

世界が認めるGOSATシリーズの観測データ

国内外の幅広い課題に対峙する環境省ですが、国内の公害対策と世界の環境保全、この2つには施策に大きな違いがあると同省の山田さんは話します。

「公害対策としては、工場からの排気ガスや排水に対する規制を中心でした。ところが、気候変動対策はそのような規制的な施策だけではどうにかなるような話ではなくてですね……どのように世の中を変えていくのかという施策に代わってきたように思います」

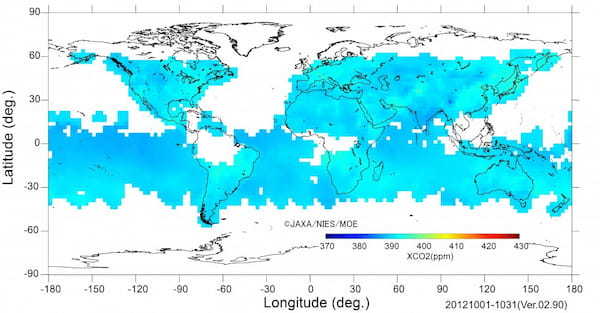

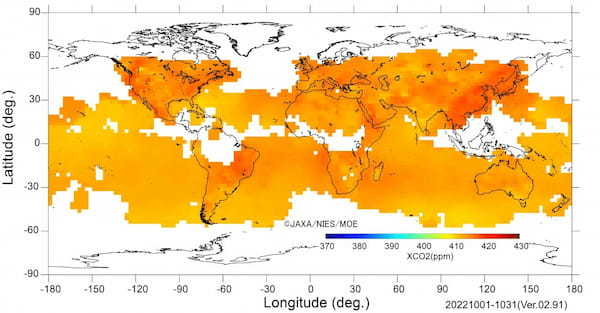

その施策のひとつが世界中の温室効果ガスを観測する世界初の衛星「温室効果ガス観測技術衛星GOSAT『いぶき』」シリーズです。GOSATシリーズは2009年に初号機(GOSAT)、2018年に2号機(GOSAT-2)が打ち上げられました。観測データは世界に無償で公開、配布されています。

GOSAT やGOSAT-2ではJAXAが衛星を開発・運用し、国立環境研究所が観測データの処理、環境省は政策の策定や予算の確保等を担当しています。

2015年に採択されたパリ協定では、先進国だけでなく、途上国を含めた全ての国に温室効果ガス排出量の削減目標を提出・更新することが義務付けれています。

GOSATシリーズの観測データを利用すれば、インフラやアプリケーションが整っていない途上国も温室効果ガスの吸収・排出量(インベントリ)の算定への活用の可能性があり、山田さんは「GOSATシリーズの衛星データは、透明性を確保する手法のひとつとして期待しています」と語ります。

GOSATシリーズの観測データは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)においても評価され、2016年に改定・採択された温室効果ガスの吸収・排出量を算定する方法のガイドライン「2006年IPCC国別温室効果ガスインベントリガイドラインの2019年改良」には、衛星の利活用が盛り込まれました。

提供元・宙畑

【関連記事】

・衛星データには唯一無二の価値がある。メタバース空間のゼロ地点を作るスペースデータ佐藤さんを突き動かす衝動とは

・深刻化する「宇宙ごみ」問題〜スペースデブリの現状と今後の対策〜

・人工衛星の軌道を徹底解説! 軌道の種類と用途別軌道選定のポイント

・オープンデータ活用事例27選とおすすめデータセットまとめ【無料のデータでビジネスをアップデート! 】

・月面着陸から50年!アポロ計画の歴史と功績、捏造説の反証事例