ケルトのドルイドとヤドリギ

神話とヤドリギといえば、ケルト神話によく登場するのがドルイドです。ケルト社会における神官のことなのですが、漫画や映画の中で怪しいキャラとして出てきますし、ドラクエの杖を持って魔法使うモンスター(『ダイの大冒険』の主人公の養父)にもいますよね。

ドルイドは法律や倫理や天文学、占いなどの知識があり、政治的にも宗教的にも導く立場で、ケルト社会で特権階級にいたとされています。神官といっても、当時のケルト人は傭兵で活躍した武力が知られるので、ゲームのジョブのモンクみたいなやつだったかも……。

宗教上の特徴は、森の木々との関係が深いこと。

プリニウスの『博物誌』によると、彼らが神聖視する木、オーク(樫の木)に寄生したヤドリギを珍重していたのだそう。

木にほかの木が寄生するのは「神の宿りし木」とみなされ、それがオークとなるとさらに貴重。村全体で儀式を行い、6日目にドルイドが金の鎌で切り落とし、お返しに生贄を捧げるなど一大イベントだったという話もあります。

そのヤドリギを飲み物にすると、どんな生き物も多産になるし、どんな毒の解毒剤にもなると信じていたそうです。

というように、少々あやしいエピソードもあるヤドリギですが、キリストが生まれるずっと前から文化のなかにあり、それがクリスマスと組み合わさったのでしょう。

ヤドリギはデザインとしても人気だった

ヤドリギは植物そのままというだけでなく、デザインのモチーフとしても親しまれています。

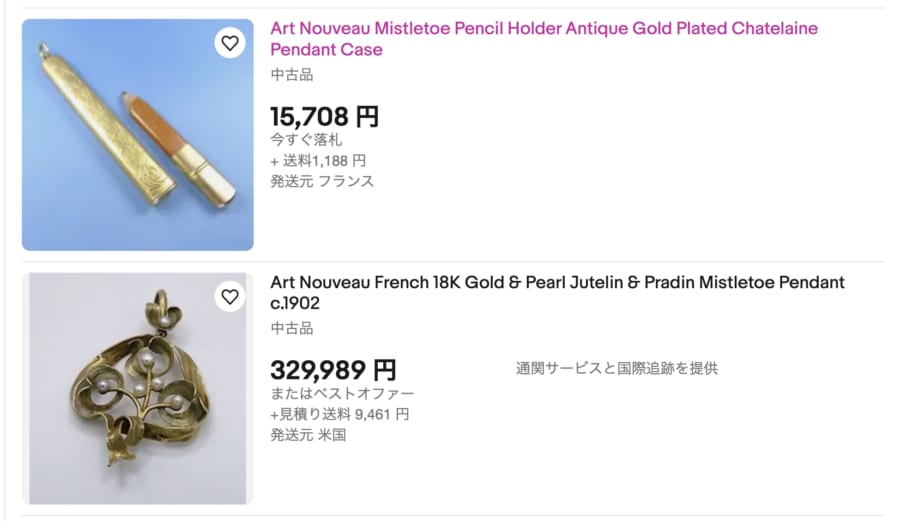

ebayで「アンティーク ヤドリギ」で検索しても、ブローチやペンダント、帽子用のピンなどの装飾品のほか、筆記用具やシーリングスタンプ(手紙に蝋で封をするときに押すスタンプ)など、多数の「ヤドリギグッズ」が出てきます。

クリスマス用のプレゼントとしてありですが、日本だと意図がちょっと伝わりにくいかも?

ヤドリギの面白い繁殖方法

冒頭で述べたように、ヤドリギは日本でも見ることが可能です。

白い実をつけるイギリスの種類とは違いますが、ヤドリギの仲間は複数存在します。

ヤドリギの見た目は鳥の巣に似ていますが、その繁殖にも大きく関係しているのが鳥。「キレンジャク」や「ヒレンジャク」といったレンジャク類です。

餌が少ない冬場にヤドリギは実をつけ、レンジャクたちにとって有り難い餌となります。

レンジャクがヤドリギの実を食べると、消化できない種とともに非常に粘っこい糞をします。

キレンジャク。

今年はヒより先にキを見ました。

ヤドリギを食べたらネバネバ。 pic.twitter.com/NsAGuvUKty

— すずもく (@birdbutterfly8) February 2, 2021

その粘性はすさまじく、およそ50cmほどの鳥の体長の3倍はある長さの糞をキレンジャクが垂らしている写真を見たことがあります。

この糞が効率よく樹木の枝に絡みつき、ヤドリギが寄生できるというわけです。

まさに、レンジャクとヤドリギはウィンウィンの関係となりますね。

ということで、ロマンチックな伝説から宗教的なあやしいエピソード、装飾品から繁殖する生態まで、魅力たくさんなクリスマスの植物、ヤドリギにまつわる話でした。

冬の林や森のなかに出かける機会がありましたら、ぜひヤドリギを探してみてください。レンジャクがヤドリギの繁殖に貢献して、長いうんちを垂らしている様子も見られるかも。

参考文献

How mistletoe became an icon of Christmas / earth.com

Wikipedia バルドル

Wikipedia ドルイド