ADHD(注意欠陥・多動性障害)の診断は、医学的検査ではなく、問診や主観的な行動観察、心理検査などをもとに下されます。

そのため診断結果が曖昧になるケースもあるようです。

ある専門家が「近年増加しているADHDには誤診も多く含まれている」と述べるほどです。

こうした背景にあって、フィンランド・アールト大学(Aalto University)神経科学・生体工学部に所属するユハ・サルミタイヴァル氏ら研究チームは、ADHDの症状を評価できるゲーム「EPELI」を開発。

ゲーム中の視線から子供のADHDを客観的に検出できると発表しました。

研究の詳細は、2022年11月24日付の科学誌『Scientific Reports』に掲載されました。

子供のADHDをより正確に診断するためのVRゲーム

近年では、SNSなどで自分がADHD(注意欠陥・多動性障害)であることをカミングアウトする人が増えました。

こうした傾向は、「自分や子供がADHDかもしれない」と真剣に悩む人々が専門家に相談しやすい雰囲気を作り出しているかもしれません。

とはいえ、増加する「ADHDと診断された」という報告が、すべて正確とも限りません。

中には本人や親の思い違い、誤診なども含まれるようです。

では、ADHD診断をより正確に行うための助けはあるでしょうか?

サルミタイヴァル氏ら研究チームは、特に子供のADHDに焦点を当て、ADHD診断を助けるVRゲーム「EPELI」を開発しました。

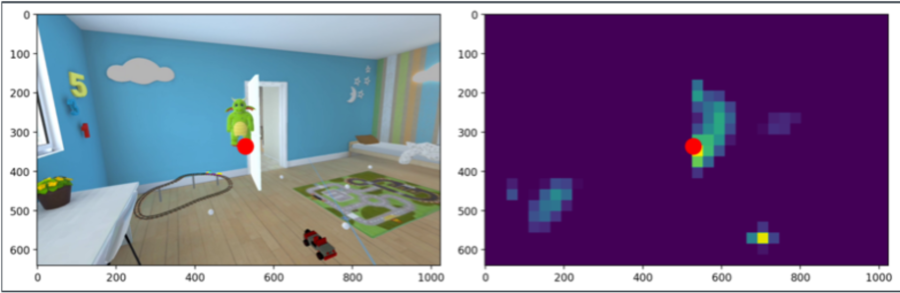

このVRゲームのステージは、よくあるアパートの一室です。

ゲームは日常的な雑用を行う13のタスクとシナリオで構成されており、プレイヤーは、「歯を磨く」「リュックを部屋に置く」「手を洗う」「昼食を食べる」などのタスクをこなすよう指示されます。

そして研究チームは、ADHDと診断された子供37人と、ADHDではない子供36人(対象群)にEPELIをプレイさせ、ゲーム中の視線を追跡しました。

その結果、ADHDの子供たちはタスクとは無関係な行動が多く、注意力の制御が不十分だと判明。

このことは、ADHDの子供たちの視線によく表れていました。

彼らの視線は、タスクと関連性のないオブジェクトに向けられる時間が長かったのです。

しかもその視線は、より速く、より頻繁に、ある場所から別の場所へと移り変わっていました。

研究チームは、「これは視覚系の発達が遅れていることを示唆しており、ADHDの子供たちは、他の子供たちよりも情報処理が不十分であることを示しているかもしれません」と述べました。

実際、ADHDの人の中には、「自分が何かを見てから、脳が実際に見たものを処理するまでに遅れがある」と述べる人もいます。

それゆえ、「何かを探すときにはいつも、ざっと目を通した数秒後に脳が探し物の存在に気づき、いつも視線が後戻りする」というのです。

こうした結果や意見を考慮すると、VRゲーム「EPELI」でプレイヤーの視線を分析することは、確かにADHDを見分ける助けとなりそうです。

補助的に用いるなら、より正確なADHD診断が可能になると言えるでしょう。

ちなみに研究チームによると、「EPELIはADHDのリハビリ補助としても役立つかもしれない」とのこと。

ADHDの子供たちは日常生活に支障をきたすことが多いですが、VRゲームのタスクとして行うなら、楽しんで生活に必要な行動を身に着けていけるかもしれないのです。

こうした研究やツールの開発は、自分や家族がADHDであることを正確に判断したり、その症状に対処したりする上で非常に心強いものとなります。

参考文献

Virtual reality game to objectively detect ADHD

元論文

Eye movement behavior in a real-world virtual reality task reveals ADHD in children