「使わない筋肉は衰える」

この普遍の原理は、高齢者や怪我をしたスポーツ選手、宇宙飛行士たちを悩ませてきました。

一方で冬眠中のクマなどの動物はずっと寝て過ごしていても身体を維持できることが知られています。

この事実について広島大学大学院医系科学研究科に所属する宮﨑充功氏ら研究チームは、冬眠中のツキノワグマが省エネモードによって筋肉の衰えを防止していると発表しました。

その省エネモードでは、筋肉の分解と合成の両方が抑制されているとのこと。

研究の詳細は、2022年11月16日付の科学誌『Scientific Reports』に掲載されました。

「使わない筋肉の維持」がもたらす未来

骨格筋(体を動かす筋肉)は運動やトレーニングによって、使えば使うほど、強く大きくなります。

しかし、怪我や病気などが原因で筋肉を使わなくなると、すぐに弱く小さくなります。

つまりスポーツ選手は現役でいたい限り、ハードなトレーニングを休まずに続けなければいけません。

筋肉だけを見ても、「1年間休息してすぐに元のパフォーマンスを取り戻す」のは、ありえないのです。

このような筋肉の衰えは、骨折で安静にしていた高齢者が一気に歩けなくなるなどの問題を生んできました。

さらに未来の科学技術さえも阻むものともなっています。

例えば、宇宙飛行士がそうであるように、重力の小さい星と地球を行き来したり、どちらかで一時的に生活したりするためには、筋力の維持が必須です。

また人工冬眠技術を確立させて、「新たな救命治療」や「果てしない宇宙の旅」を可能にするためにも、筋肉の衰えに対処しなければいけないでしょう。

これらはまるで夢物語にも思えますが、実はツキノワグマたちの間では、「筋肉の衰え防止」が普通に行われています。

冬眠中のツキノワグマは筋肉の分解・合成を抑制している

クマやリス、ハムスターなどの冬眠動物は、半年間にも及ぶ長期の不活動・栄養不良状態にあっても、身体機能を維持できることで知られてきました。

そこで宮崎氏ら研究チームは、同じく冬眠動物であるツキノワグマを対象に、どのように筋肉の衰えを防止しているのか調査することにしました。

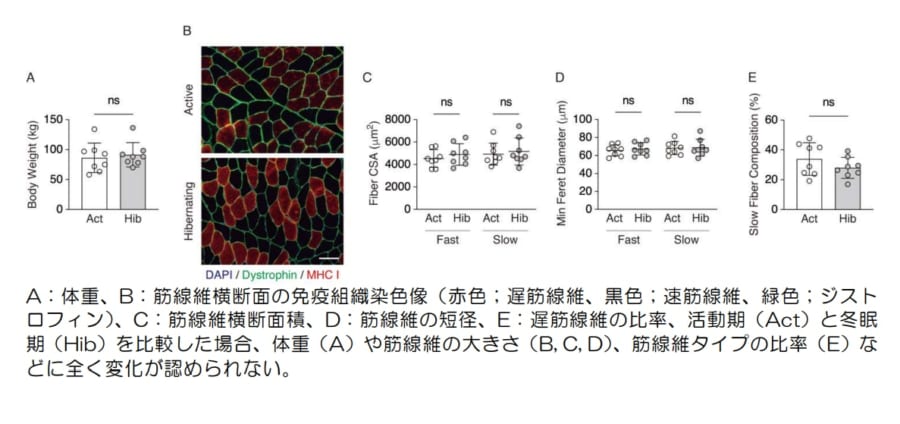

冬眠期のツキノワグマ8頭の筋肉を採取し、同一個体の活動期との比較分析を行ったのです。

その結果、筋肉のサイズや遅筋・速筋の割合に変化がなく、冬眠中でも全く衰えていないと判明。

そして冬眠中の骨格筋では、「タンパク質を作る」「タンパク質を壊す」という命令系統の両者が顕著に抑制されていることも分かりました。

また筋肉内で「酸素を使いながら脂質・糖質からエネルギーを取り出す」のに関係する遺伝子発現や酵素活性も顕著に抑制されていました。

つまりツキノワグマは、冬眠期に筋肉を「省エネモード」に変化させることで筋タンパク質代謝(合成と分解)を下げ、結果的に筋肉量を維持させていたのです。

現段階では、この省エネモードのスイッチが何なのか特定できていません。

もし今後の研究で解明されるなら、この省エネモードを人間の筋肉に適用する「人工冬眠」が可能になるかもしれません。

参考文献

ツキノワグマは冬眠期に筋肉を省エネモードに変化させることで 筋肉の衰えを防止していることを発見 (PDF)

元論文

Regulation of protein and oxidative energy metabolism are down-regulated in the skeletal muscles of Asiatic black bears during hibernation