ゴールドウイン出身の大江社長による改革の実態

このように三陽商会の前途は混沌としている。

そうした中、渦中の栗を拾ったのが、2020年5月に社長に就任した大江伸治氏だ。元三井物産の商社マンで、ザ・ノースフェイスなどを擁するゴールドウイン大躍進の立役者である。

当時、三陽商会は5期連続の赤字を計上し、リストラを繰り返すも新型コロナウイルスによる逆風が吹き荒れ、前途多難だった。

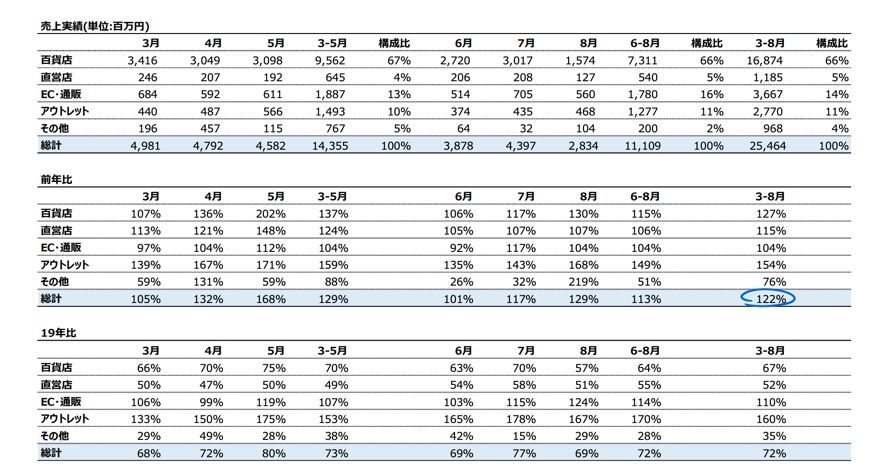

その三陽商会は先日、2023年2月期上期業績が発表している(図表1)。

過剰在庫と値引き抑制で粗利益率を3.1ポイント(pt)上げ、繰り返されたリストラで販管費を -5.4pt改善、額にして137億円も絞りこんでいることがわかる。その結果、売上高営業利益率を8.5pt 、つまり17億円も改善させた。つまり、トップラインの縮小とコスト削減のラットレースが始まったわけだ。

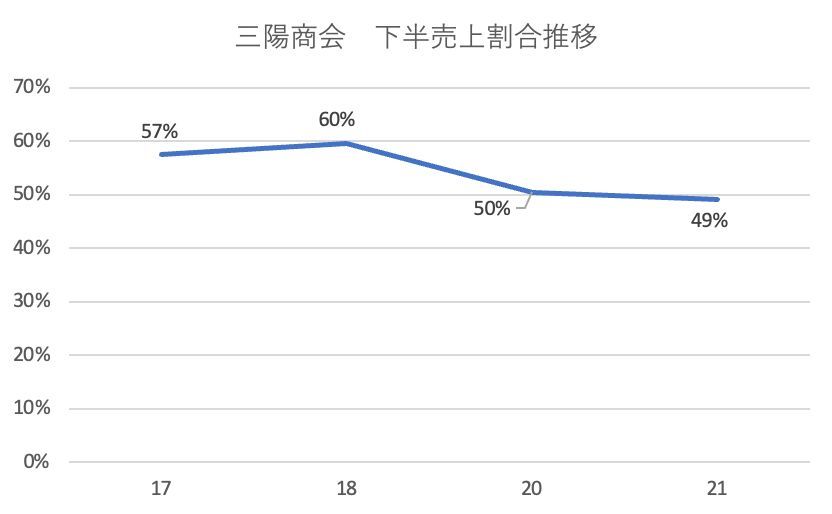

そこまでみれば、下期の数字は計算可能だ。下記の図表2は同社の上半期と下半期の売上割合を5年分で比較し下半期の売上割合の推移を示したのである。

その割合は60%から50%へ、10pt落ちている。他のアパレルの状況も鑑みた上で、私はこの要因について、暖冬により冬服の需要が減ってきたためではないかと見ている。つまり、下期の業績を上期対比で再び60%に戻すことは難しいと考えるのが普通だろう。

したがって、この傾向から見て、同社の下半期は過去5年分の趨勢からいって上半期と同じ売上となり、あくまでも数字だけの世界でいえば、営業利益は半期で -3.1億円だから 通期で -6.2億円となってしまう。

僭越ながら、再建とは瞬間的に黒字にするのではなく、構造的に黒字体質にすることだ。だから、仮に下期にコートが売れ黒字化を達成したとしても、再びトップラインの減少傾向が止まらなければ、「ラットレース」は続くことになる。つまり、「構造改革」と呼ぶのなら黒字化達成後のトップライン減少を止める「構造的」施策を打つべきではないだろうか。

例えば、下の図表3をみてもいたい。同社の売上に占める百貨店の比率は高止まりし70%近くなっており、また、EC化率は15%を割っている。このチャネルバランスは、すでに一昔前のもので、ビジネスモデルはなんら変わっていないことを示している。例えば、製造業である強みを生かし、「アジアで唯一バーバリーのコートを製造できる技術を持つメーカー」というようなブランディングで、出島組織を作りD2Cビジネスを立ち上げるなど、世界の潮流をみればやれることはあると思うのだが。

その意味で、三陽商会の構造改革第一段階は縮小均衡による黒字化に見えるが、ターンアラウンドに必要なことは「しゃがんだ後」に、どの方向に飛ぶのか、ということだ。

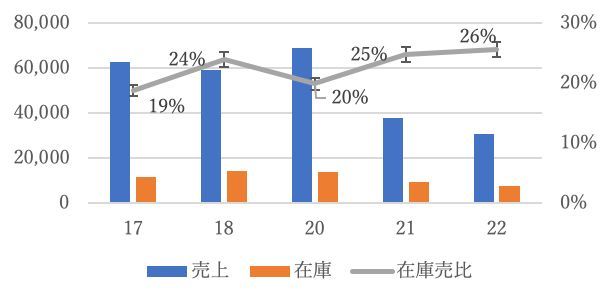

しかし、目的(構造的成長を手にいれること)と手段(コストダウンによる黒字化)が反対になることだけは避けてもらいたいと思う。だが、期末在庫と売上の割合を見ると、年々少しずつだが在庫過多になっていることが、傾向としてあることがわかる(図表4)。

そのように考えると、毎年の売上の読みの甘さがリストラを繰り返し、損益は改善しているもののナタの振るい方は甘く、5期、6期連続で赤字に陥っているとはいえないだろうか。

社員を守りたいという気持ちと、激しく移り変わる経営環境のスピード差をいかに埋めるかが、「構造」改革という名の「縮小均衡」改革が黒字転換できるかの大きなポイントになってしまってはいないだろうか。これが、私が唯一心配している点である。

赤字がこれだけ続くと黒字にしたい気持ちはわからないでもないが、黒字などサステイナブルなビジネスモデルの途中下車駅であり、終着地点ではないと私は思うのだが、読者の方はいかがだろうか。

プロフィール

河合 拓(経営コンサルタント)

ビジネスモデル改革、ブランド再生、DXなどから企業買収、政府への産業政策提言などアジアと日本で幅広く活躍。Arthur D Little, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナーなど、世界企業のマネジメントを歴任。2020年に独立。 現在は、プライベート・エクイティファンド The Longreach groupのマネジメント・アドバイザ、IFIビジネススクールの講師を務める。大手通販 (株)スクロール(東証一部上場)の社外取締役 (2016年5月まで)

デジタルSPA、Tokyo city showroom 戦略など斬新な戦略コンセプトを産業界へ提言

筆者へのコンタクト

https://takukawai.com/contact/index.html

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」