シーインの実態はテック企業

「不完全なAI」に学習させると何が起こるか?

実際、シーインは自らを「テック企業」と呼び、アパレルカンパニーと呼んでいない。彼らは、創業期はウエディングドレスからはじまり、アパレルを経てキッチン用品、ペットグッズまでアルゴリズムを進化させているわけだ。また、その安さとスピードを生み出す生産の秘密や、AIを使った画像マッチングの技術、そして、その画像解析から「ヒット要因」を見いだし、売れ筋商品を見つけ残反素材で作る技術はさんざん説明したとおりだ。

例えば、日本のQRなど、「パクリ」技術の最たるものであり、AIをつかった需要予測が全く機能しないのは、この「パクリ・ビジネス」に活用すること、そして、量の問題と質の問題をはき違えているからだ。

その結果、みずからのビジネスフローを忘れてしまい、「シーインはやはり悪事を働いていた」と実店舗に4000人が行列をなした理由も「悪いことをしているからできる」と考え、シーインの強さの本質を忘れている可能性はないか。この思考停止は極めて「危険」である。

今、日本のショッピングセンターにいけば、値段を安くした「無印良品」風の店舗や、生活雑貨とアパレル、カフェを組み合わせた複合業態など、「どこかでみた店だな」というものはいくつもあり、また、アイテム別に見れば、そのほとんどが「ユニクロやg.u.でみた(どちらがマネたかはわからないが)」というものが氾濫しているではないか。

それでも、アパレルは私の知っている30年、中国製のロゴコピーはあったが、アパレルのデザイン模造品(にせもの)訴訟は聞いたことがない。

もし、私の仮説が正しいなら、シーインはやがて「訴訟費用をコストと考えるモデル」(Wallstreet journal)をやめ、AIアルゴリズムを発展させて、ロゴや絵画の模倣をヒットの要因として分析しない仕組みをAIに学習させるだろう。そうなれば、まだ確定情報を制御するPLMでドタバタ騒ぎをしている日本企業を遙かに抜き去る、まさにMD企画から店頭までをデジタル制御するPLMパッケージが完成するだろうと思う。

あるメディアで、「シーインの工場潜入」という企画を報じていたがそもそも3000もある縫製工場ビルの一室か、離れにある30人程度の工場にいって何がわかるというのだろうか。平均単価2ドルで1000枚程度のものづくりをもって、シーインの全てを語ろうという総括で「やっぱり悪いことをしていた」という結論だけはやめてもらいたい。もっと科学的にものごとを考えてもらえば産業界の正しい将来の脅威に対する競争戦略になるだろうと思う。

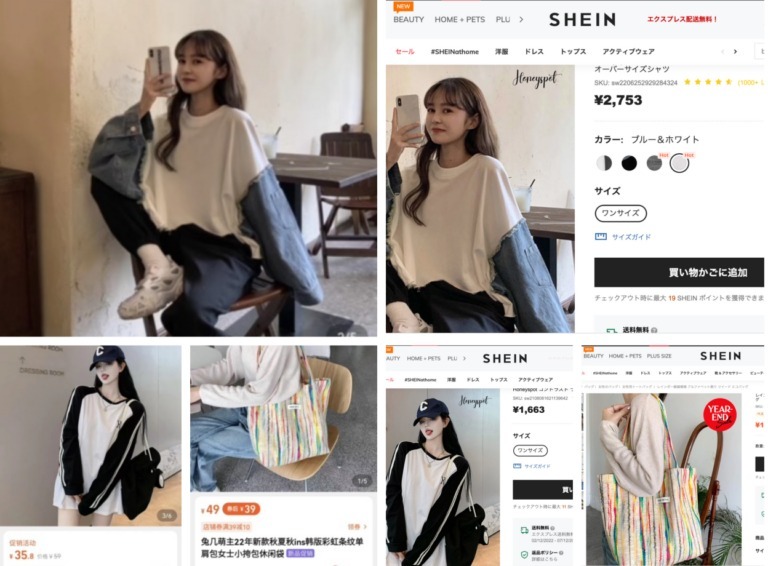

上の写真を見て欲しい。これはSheinの商品と全く同じものが全く同じモデルによって撮影された商品がタオババで販売されているという事実である。なぜ、米国企業は「シーインだけ」を訴えるのであろうか?シーインを狙い撃ちにして、競争力をそごうとしていると考えるのが自然ではないだろうか。