開発援助を気候変動だけに使うわけには行かない

この基金の金額は未定で、その具体策は来年のCOP28に持ち越されるが、途上国の洪水や干魃を防ぐためには、毎年1兆ドルの資金援助が必要だというのが、経済学者の見立てである。

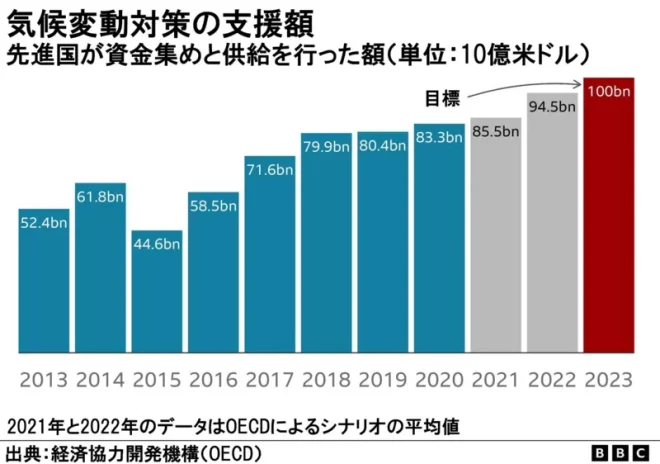

それに対してBBCによると、先進国がおこなっている気候変動に関する開発援助は、世界全体で833億ドル(2020年)。これを1000億ドルまで増やすのが国連の目標だが、それでも1桁足りないのだ。

それでもIEAが脱炭素による「ネットゼロ」のコストとして想定する毎年4兆ドルよりはるかに安い。昨年までのCOPでは、温室効果ガスを削減する緩和ばかり議論されてきたが、そのコストが現実に出てくると先進国も圧倒され、流れが変わった。

世界の開発援助の総額は1800億ドル。その5倍以上を気候変動だけに使うわけには行かない。途上国の抱える問題は、食糧、水、感染症など多岐にわたり、気候変動の優先順位は高くない。

エネルギーの確保が最優先だ気候変動問題は、EUの意識高い人々のお遊びだったが、今年はウクライナ戦争で、EUでも化石燃料の不足が経済に及ぼす絶大なインパクトが明らかになった。彼らも生活を維持するエネルギー確保が最優先の課題になり、化石燃料の段階的廃止などという目標は出せなくなった。

COP27は、意外に大きな転換点になるかもしれない。来年のCOP28はUAEのドバイで開かれるので、今年、産油国が1.5℃目標を葬った実績からみると、来年はもっと適応(開発援助)に重点を置く会議になるだろう。

開発援助は地味な問題で、「消費文明の転換」などの文明論とは無関係だ。他国への資金援助だから、「グリーン成長」も不可能である。しかし化石燃料は途上国の成長に必要であり、豊かになって生活に余裕ができれば、途上国も環境に配慮できるようになる。それが産業革命以後の歴史で、先進国が証明したことである。