昨今のコロナ禍で、フランスの作家アルベート・カミュ(1913-1960)が、注目を浴びています。フランスの支配下であった、現在の北西アフリカ・アルジェリアの第二の都市オランを舞台に、目に見えない感染症に翻弄されている人びとを描いた、カミュの文庫本が時短営業中の書店に積まれていました。アルジェリア出身で、アルジェ大学文学部を卒業したカミュ。そのカミュが「神々が住む」と称し、愛した遺跡をアルジェリアに訪ねました。

目次

フランスと北西アフリカ・アルジェリアの関係とは?

「神々が住む」と称された、ティパサ遺跡

フランスと北西アフリカ・アルジェリアの関係とは?

(風が強いことで知られるティパサ遺跡)

北西アフリカの一角で、アフリカ最大の面積の面積を誇るアルジェリア。

フランスの作家で、43歳の若さでノーベル文学賞を受賞したカミュが、北西アフリカのアルジェリア出身と聞いて、違和感がある方がいるかも知れません。

アルジェリアは隣国のチュニジア、モロッコを含めて18世紀後半からフランスの支配下に入り、いち早く独立を勝ち取ったチュニジア、モロッコとは対照的に、アルジェリアは「フランスの不可分の領土」と称され、双方に多大な犠牲を払って1962年に独立を果たしました。

独立前にはヨーロッパ大陸からは多くの人びとが、地中海を渡って北西アフリカを目指し、カミュの家族もそのひとつで、父親が戦死したこともあり、母親とともに幼少時に首都アルジェで生活を始めます。

「神々が住む」と称された、ティパサ遺跡

(ティパサ遺跡は現在でも人気の観光地)

カミュが住んでいたアルジェから地中海沿いに西へ70kmの場所に、ユネスコの世界文化遺産にも登録された「ティパサ遺跡」があります。

カミュはティパサを訪れており、1938年にはアルジェで出版した小説に、その名も「ティパサでの結婚」と言う作品があります。その小説の冒頭には「春、ティパサには神々が住み...」と記されているほどです。

ティパサは地中海に面しているからでしょうか、国民のほとんどがイスラム教徒でアルジェリアのなかでも、どことなく開放的な雰囲気がただよいます。

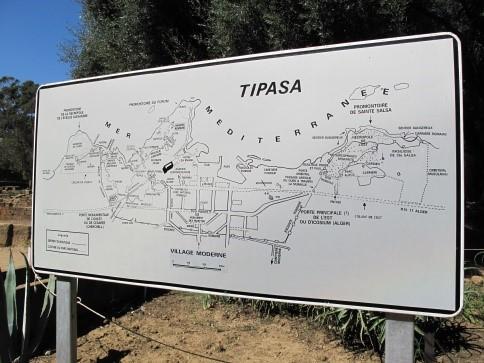

(遺跡入口にある、かなりの規模の案内図)

もともとティパサは紀元前に地中海を股にかけた交易、航海民族として名を馳せたフェニキア人が建設した都市国家が起源です。

地中海最奥部(現在のシリアの地中海沿岸部)に発祥したフェニキア人は地中海沿いに点々と都市国家を築きましたが、現在のチュジニアにある「カルタゴ」の手によって紀元前5世紀から4世紀にかけて、ティパサが築かれました。

カルタゴも地中海に面した遺跡ですが、ティパサも同様に地中海に面した遺跡で、フェニキア人たちがいかに地中海での交易を重要視していたかが分かります。

アルジェリアの首都アルジェも、もともとはフェニキア人が造った小さな港町に起源を求めることができます。

フェニキア人の都市国家から、ローマの支配へ

(地中海へ向かう、東西の街路「カルド」)

カルタゴが繁栄を極め、同じくティパサも繁栄を享受しますが、紀元前2世紀にローマとカルタゴが地中海の覇権を競ったポエニ戦争でカルタゴが敗れると、ティパサはローマ属国「モウレタニア王国」の支配下に入りました。

その後、ローマ皇帝クラウディウス(在位41年~54年)の時代に、ティパサはローマ帝国の植民市になり、今度はローマ帝国を支えることとなります。

ティパサの紀元2世紀末から3世紀初頭にかけて最盛期を迎え、特に北アフリカ出身のセプティミウス・セウェルス(在位193年~211年)の治世に拡大の一途をたどります。

(ローマと言えば...おなじみの円形闘技場跡)

地中海を望む高台に造られたティパサの街並みは整備され、早期に伝播されたキリスト教を中心に据え、3世紀にはキリスト教の大聖堂が置かれるなど、北西アフリカの都市のなかでは有数の発展を遂げました。しかし5世紀以降ゲルマン系の民族ヴァンダル人が、6世紀にはビザンティン、7世紀にはアラブが次々と襲撃を受けて、最終的に人びとがティパサを捨てて町は放棄されることになります。