今回は、秋のシーバス釣りにおける風物詩とも言える「落ち鮎パターン」を解説します。期間限定の釣りにはなりますが、アベレージサイズが大きく、ランカーのヒットも狙える人気の釣法です。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター福永正博)

「落ち鮎」の意味

「落ち鮎」の意味には2種類の解釈があるようです。一つは産卵期になった鮎が河川の上流域から下流域へ降りてくること。二つめは、産卵を終えて弱った鮎が川の流れに逆らえずに流されてくること。

シーバス釣りでの落ち鮎

シーバス釣りにおいては、主に後者の場合で、産卵期を控え荒食い時期に入ったシーバス達が盛んに鮎を捕食している状況を指して「落ち鮎パターン」と呼んでいることが多いです。

落ち鮎パターンの時期とポイント

地域によって異なるものの、10月から11月下旬までがピークでしょう。水温が20度前後になると鮎が川を降り始め、15度を下回るようになると落ち鮎パターンは収束していきます。

ポイント

ポイントは河川の中流域から下流域にかけて。鮎が流されてきて、なおかつシーバスが楽に捕食できそうな場所を想像すると、ヒットへの近道となるでしょう。具体的には、瀬や反転流のあるポイントなどが狙い目になります。また、サギなどの鳥類が水面を見つめてとどまっている場所も鮎が落ちてくる可能性が高いです。まさに動物のカンというヤツですね。

時間帯

鮎の産卵が、夕方から夜半にかけて行われるため、基本的にナイトゲームが中心になります。しかし、明るい時間帯でもシーバスは河川内にいるため、デイゲームでも成果をあげることは可能です。

落ち鮎パターンのルアー

落ち鮎のサイズは15cmから30cmほど。それに合わせてルアーも大きめのものを使用します。ミノーやシンキングペンシル、トップウォーターなどがメインになります。また、弱ってフラフラと流されてくる鮎を演出しやすいジョイント系ルアーも良いでしょう。

落ち鮎パターンで使用するルアー(提供:TSURINEWSライター福永正博)

落ち鮎パターンで使用するルアー(提供:TSURINEWSライター福永正博)落ち鮎パターンのタックル

使うルアーが大型であることや、釣れるシーバスも良型が多いことから、普段使っているものよりワンランク上のタックルを準備しましょう。Mクラス以上のロッドに、ラインはPEライン1.0号から2号くらい。離れた瀬を狙うこともあるため、飛距離の出る長めのロッドであればベターです。

流し方がキモ

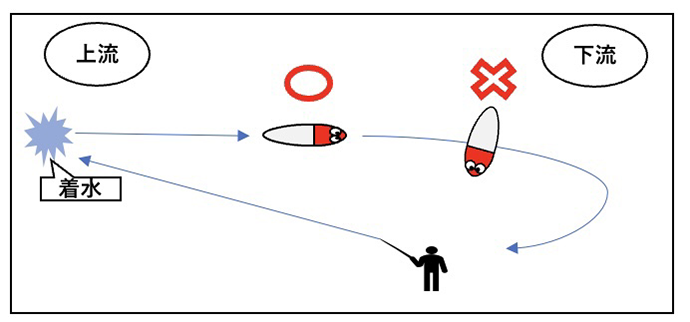

攻略のキモは「自然に流す」ということ。弱った鮎はブリブリと元気よくは泳ぎませんので、上流側へキャストしてからのドリフト釣法がメインになります。さらに、ルアーの頭が下流側を向いて流れることが重要です。横向きに流れると見切られることが多くなります。

ただし、死んだ鮎ではなく弱った鮎を演出するため、流れより少し速く巻いたり、時折アクションを入れたりすることも有効です。

流し方イメージ(作図:TSURINEWSライター福永正博)

流し方イメージ(作図:TSURINEWSライター福永正博)ドリフト時のライン

アングラーによっては、スピニングリールのベイルを起こしたり、ベイトリールでクラッチを切ったりして、完全フリーで流す方もいるようです。しかし、アタリが感知しづらくアワセも決めづらいため、自然にルアーが流れる範囲で可能な限りラインを張るのがいいでしょう。

リーダーの太さ

前述したように、ルアーの頭を下流側に向けるためには、太めのリーダーを使用することが有効です。リーダーが水流を受ける面積が増え、自然とルアーが下流へ向かって流れやすくなります。

フロロかナイロンかは好みでいいですが、太さ6号から8号くらいがいいでしょう。意外とこのような細かい部分で釣果に差が出ることがあります。