(OECD「OECD Statistics」)

各国に財政依存体質が根付いたのは、2008年のリーマンショック以降である。リーマンショックの発生で、09年には世界全体のGDPが大きく落ち込んだため、各国は、金融システムや経済を支えるべく対策を打ち出した。対策の内容は、政府による公的資金注入枠の設定や企業金融支援、金融機関が発行した債券に対する政府保証の付与など、金融危機への対応が中心だったが、減税や給付金・補助金の支給も多く実施された。

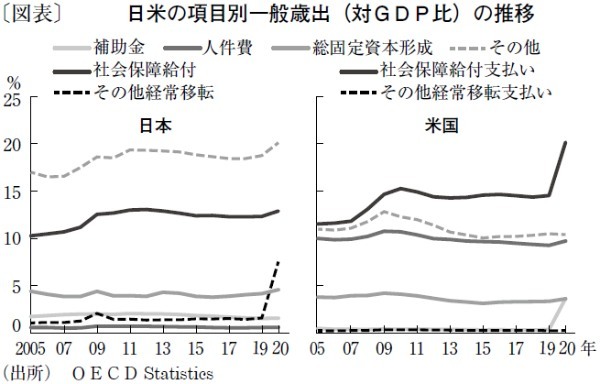

例えば、米国では、1,167億ドルの所得税減税や510億ドルの法人税減税、メディケイド(低所得者向け公的医療保険)への補助率の引き上げ、フードスタンプ(低所得者向け食料購入支援)の増額などがある。日本では、子育て世帯に2万円を配る定額給付金の支給などが実施された。その結果、図表のとおり、米国では、社会保障給付支払いが増加し、日本では、給付金の支給が含まれる「その他経常移転」が膨らんだ。

20年に世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大すると、感染拡大防止のため、各国で経済活動に制約が課された。そのため、各国において、給付金・補助金の支給を中心に、リーマンショック以上に財政支出が一挙に膨らんだ。

米国では、給与保護プログラム(PPP)と呼ばれる事実上の雇用維持を目的とした補助金の支給や失業保険給付の拡充、家計への現金給付、企業向け補助金の支給や租税特別措置の導入、学費ローンへの負担補助など、2.8兆ドル規模の経済対策が実施された。それにより、米国の一般歳出(対GDP比)は19年の38%から20年には48%と飛躍的に上昇した。さらに、21年は1.9兆ドル規模の追加経済対策が打ち出され、財政支出がいっそう膨らんだ。

日本でも、一人当たり10万円の特別定額給付金の支給、中小企業・個人事業主向けの持続化給付金や家賃支援給付金の支給、事業主への雇用調整助成金の拡充などが行われた。こうした政策で、20年度の歳出額は前年度比約37兆円の大幅増加となり、一般歳出(対GDP比)は19年の39%から20年には47%に拡大した。

失業者の大量発生を防ぎ、給与の大幅減を補って国民生活を安定させることは、政府にしかできない重要な役割だ。しかし、政府の行き過ぎた介入は、給付金に依存する経済体質を形成し、経済の成長を阻害する。こうした状態が続けば、経済の成長力だけでなく、各国の借金を返済する能力までもそぎ、将来世代の負担を増し、経済状況はますます悪化しよう。そうならないためにも、財政依存体質から早期に脱却しなければならない。まずは、膨らんだ財政支出を正常化した上で、財政支出の内容を吟味し、給付金等の支給に依存しない「成長力の強化」を促す政策へと重点を移す必要がある。

文・三菱UFJリサーチ&コンサルティング 主席研究員 / 廉 了

提供元・きんざいOnline

【関連記事】

・通貨主権を奪われず、競争に勝つためのCBDCの議論を進めよ

・中国景気を加速させる3つのエンジン

・オンライン診療の恒久化に向けて安全性と信頼性を向上させよ

・個人消費の増加基調を映す乗用車登録台数

・マーケットはまだ「経済の正常化」を織り込んでいない