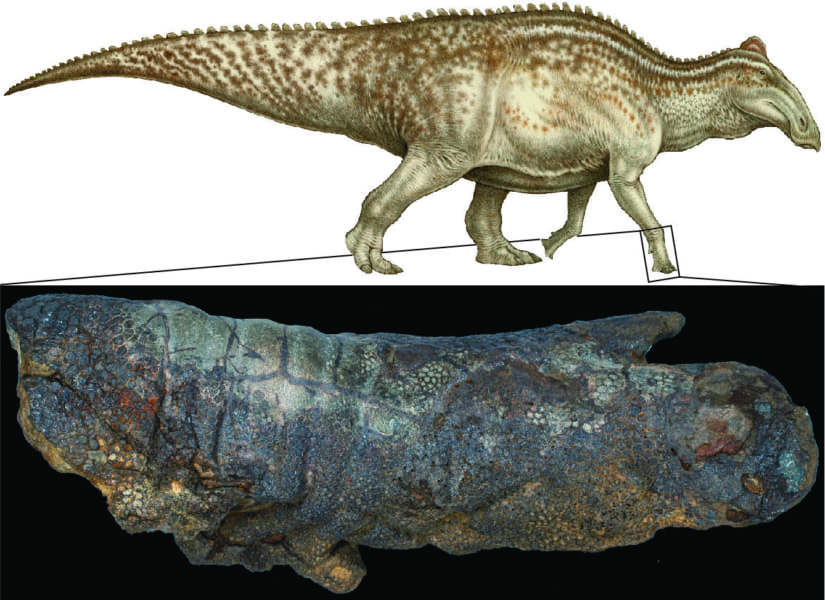

「乾燥と収縮」による新たなミイラ化のプロセスが判明

チームは、その答えも先行する法医学研究から見つけ出しました。

彼らは、新たに判明したミイラ化のプロセスを「乾燥と収縮(desiccation and deflation)」と呼んでいます。

その過程は以下の通りです。

まず、ダコタの死骸が数週間〜数カ月の間、地上に放置されているうちに、先ほど言ったワニや小型恐竜がやってきて、ダコタの厚く硬い皮膚に穴を開けます。

もちろん、それと同時に満足するだけのご馳走も頂いていったでしょう。

次に、ワニや小型恐竜が立ち去った後、昆虫や微生物などの死肉分解者がやってきて、皮膚に開いた穴から中に侵入し、内臓や軟組織を食べていきます。

そして、皮膚の穴から、腐敗にともなうガスや液体が体外に排出されることで、後に残された皮膚全体の「収縮」と「乾燥」が始まります。

ここでは、もはや腐敗を進行させる内臓や軟組織はありません。

あとはこれが何らかの原因で地中に埋められて化石化し、今日あるような、皮膚表面を精巧に留めたミイラとなるのです。

研究主任のステファニー・ドラムヘラー(Stephanie Drumheller)氏は「このプロセスは、法医学文献の先行研究で散見される」とのこと。

実際、現代の動物の死骸でも、スカベンジャー(死肉食生物)や分解者が内部組織をきれいに食べて、皮膚と骨だけを残すケースがよく知られています。

「ただ、これまで恐竜の文脈で検討されていなかっただけで、この方法(乾燥と収縮)でいくと、かつて科学者が考えていたより、恐竜のミイラ化は一般的に存在する可能性がある」と、ドラムヘラー氏は述べています。

とはいえ、ミイラ化の方法としてはやはり急速な埋没や、海底および沼沢地のような酸素の乏しい場所での保存がより確実と見られるため、「乾燥と収縮」が最適なミイラ化プロセスとはいえません。

チームは今後、このプロセスがどれだけ一般的なものかを解明するべく、ダコタと同じような過程で化石化された標本を分析する必要があると述べています。

ダコタの化石標本は現在、ノースダコタ・ヘリテージ・センター&州立博物館にて一般公開されているとのことです。

参考文献

Astonishing dinosaur mummy has ‘glittering’ skin that was punctured and ripped by ancient crocsDinosaur ‘mummies’ might not be as unusual as we think

元論文

Biostratinomic alterations of an Edmontosaurus “mummy” reveal a pathway for soft tissue preservation without invoking “exceptional conditions”