PeopleImages/iStock

前回までは、18~65歳の現役世代について、所得格差と貧困率について取り上げてきました。

日本の現役世代は、先進国の中でそもそも所得水準が低下しているうえに、再分配後の所得格差が大きく、貧困率も高い状況のようです。

「現役世代が高齢世代に搾取されている」などという意見も見られますが、高齢者は再分配により豊かになっているのでしょうか?

今回は、高齢世代の所得格差と貧困率についてフォーカスしてみたいと思います。

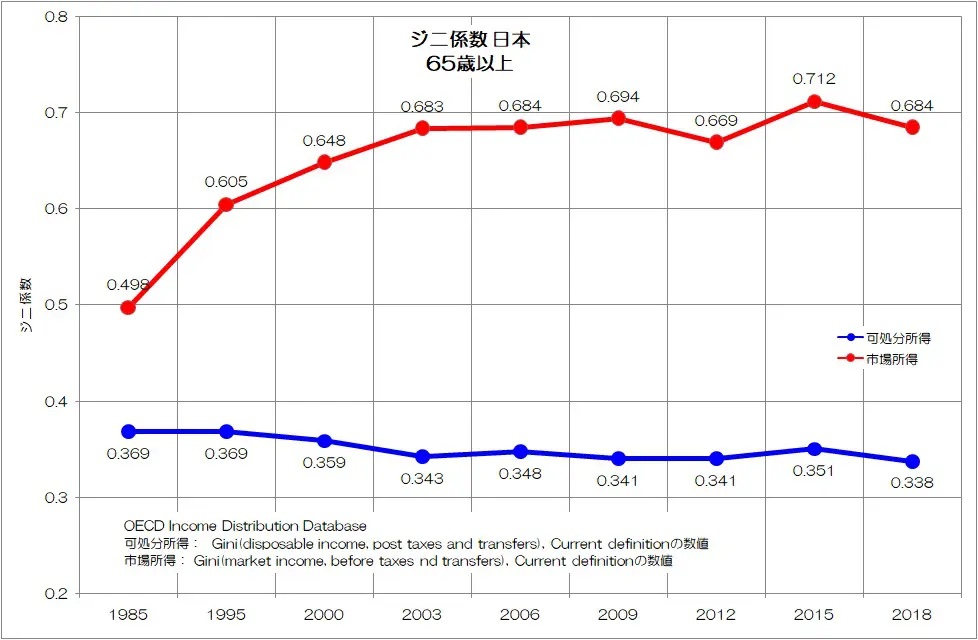

図1 ジニ係数 日本 65歳以上OECD統計データ より

図1が日本の65歳以上の所得格差を表すジニ係数です。

再分配前の市場所得のジニ係数は1980年代では0.5を下回る程度でしたが、徐々に拡大していき直近では0.7前後で推移しています。

再分配後の可処分所得のジニ係数は、1980年代からやや減少して0.34~0.35の間くらいで推移しています。

18~65歳の可処分所得のジニ係数が0.32~0.33くらいなので、やや大きいながらも同じ程度での所得格差と言えます。(参考記事: 所得格差(ジニ係数)って何?)

2. 高齢者の所得格差の国際比較続いて、直近のジニ係数を国際比較してみましょう。

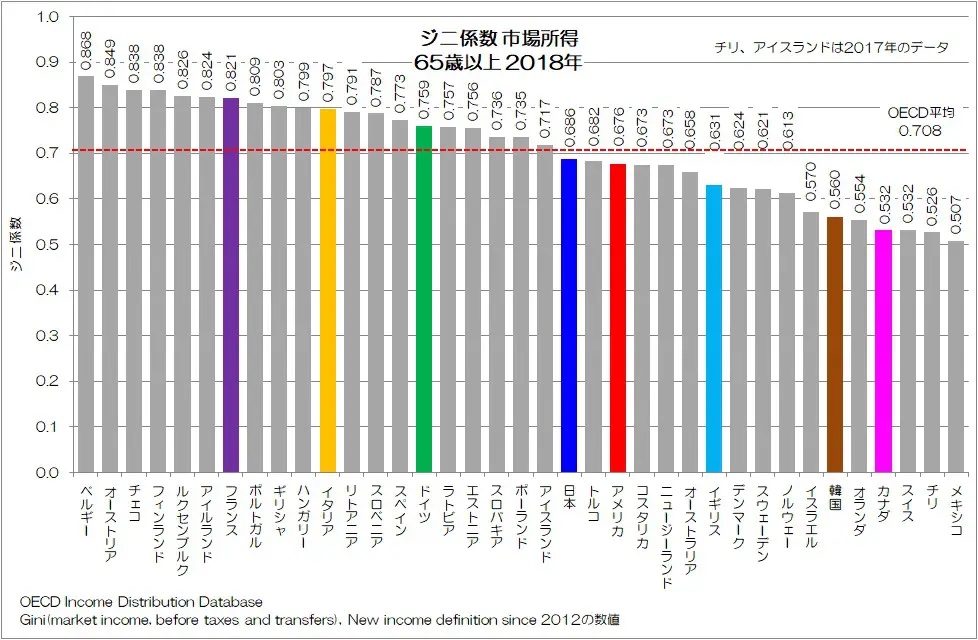

図2 ジニ係数 市場所得 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図2は高齢層の市場所得のジニ係数を比較したグラフです。

各国ともかなり高い水準で0.8を超えるような国もたくさんあります。

日本は0.686ですが、先進国37か国中21番目で、G7で4番目、平均値を下回る水準です。どちらかと言えば当初所得の格差は小さい方になります。

ジニ係数 市場所得 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.868 ベルギー 7位 0.821 フランス 11位 0.797 イタリア 15位 0.759 ドイツ 21位 0.686 日本 23位 0.676 アメリカ 27位 0.631 イギリス 32位 0.560 韓国 34位 0.532 カナダ 平均 0.708

カナダは家計の株式投資が盛んですが、特に高齢層の財産所得が大きいようです。

市場所得でも格差が小さい事と大きな関係がありそうですね。

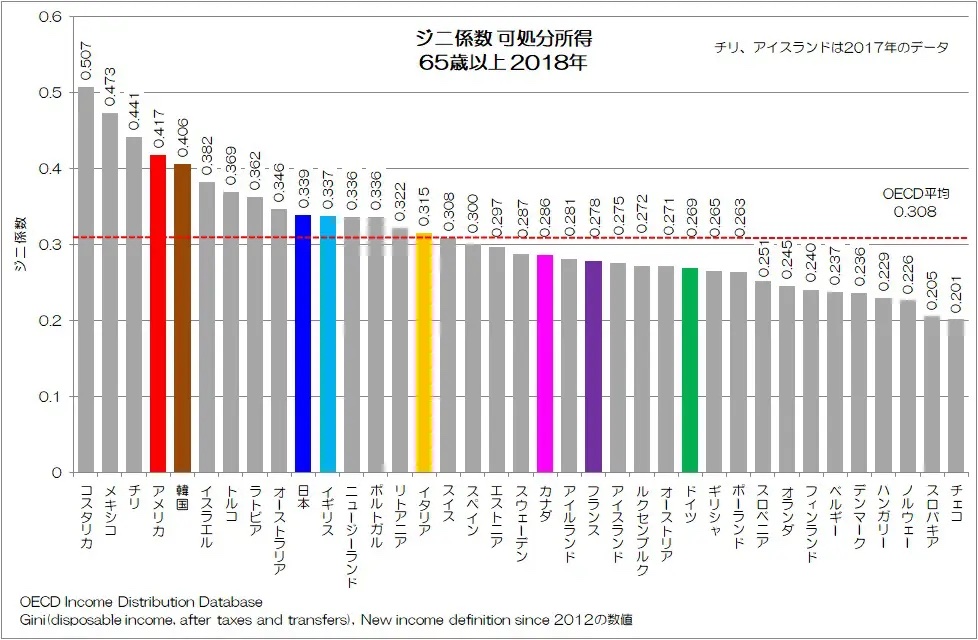

図3 ジニ係数 可処分所得 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図3が再分配後の可処分所得のジニ係数になります。

可処分所得は、当初所得から税金などの経常移転負担を差し引き、年金などの経常移転給付を足したものです。

各国とも再分配によって格差が縮小している様子がわかります。

日本は0.339で、37か国中10番目、G7で2番目で平均値0.308よりも大きく、先進国では再分配後の所得格差が大きい国となります。

ジニ係数 可処分所得 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.507 コスタリカ 4位 0.417 アメリカ 5位 0.406 韓国 10位 0.339 日本 11位 0.337 イギリス 15位 0.315 イタリア 20位 0.286 カナダ 22位 0.278 フランス 26位 0.269 ドイツ 平均 0.308

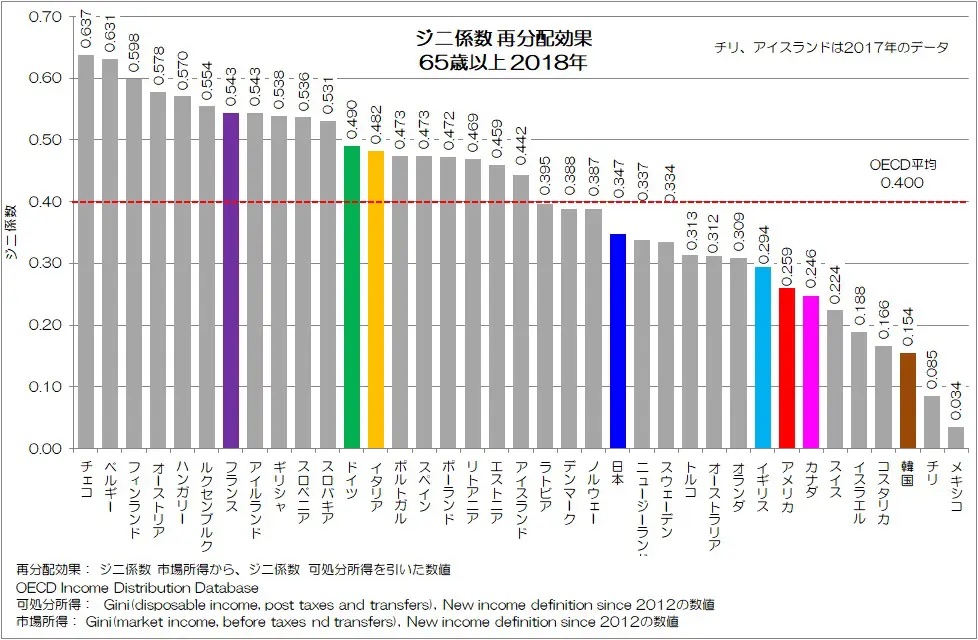

図4 ジニ係数 再分配効果 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図4は再分配による所得格差の改善効果を比較したグラフです。

市場所得のジニ係数から箇所運所得のジニ係数を差し引いた数値で、再分配によってどれだけジニ係数が下がったかを表現しています。

日本は0.347で、37か国中23位、G7の中では4位で、平均値0.400を大きく下回ります。日本は再分配による高齢者の所得格差改善効果が低い国になるようです。

ジニ係数 再分配効果 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.637 チェコ 7位 0.543 フランス 12位 0.490 ドイツ 13位 0.482 イタリア 23位 0.347 日本 29位 0.294 イギリス 30位 0.259 アメリカ 31位 0.246 カナダ 35位 0.154 韓国 平均 0.400

フランスの再分配効果が0.543と極めて高いのが特徴的ですね。

ドイツやイタリアも高い水準です、逆にアメリカ、イギリス、カナダはかなり低い水準で対照的ですね。

どうやら日本では、高齢世代でも再分配後の所得格差が大きい事になりそうです。

3. 日本の高齢層の貧困率はどれくらい?続いて、高齢世代の貧困率についても見ていきましょう。

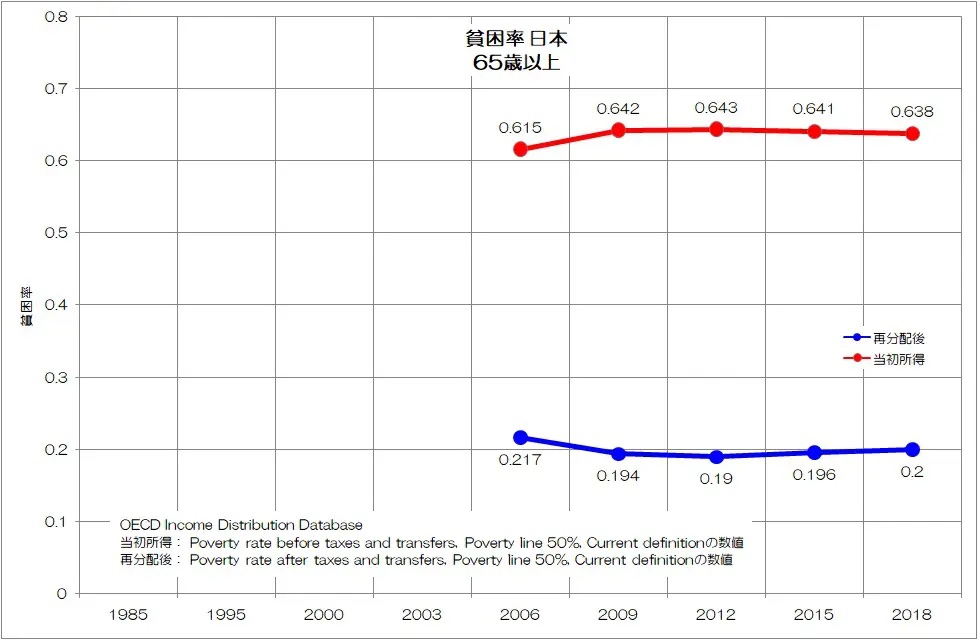

図5 貧困率 日本 65歳以上OECD統計データ より

図5は日本の高齢層の貧困率をグラフにしたものです。

再分配前の当初所得と、再分配後の貧困率となります。貧困率は、所得中央値の50%である貧困線を下回る人の割合となります。

当初所得では0.64前後で、多くの高齢層が貧困状態となりますが、可処分所得では0.2前後へと大きく改善されています。

18~65歳の現役世代では再分配後の貧困率は0.13なので、困窮する高齢層の割合が多いという事になりそうです。

4. 日本の高齢者は貧困率が高いのか?続いて、高齢層の貧困率について国際比較してみましょう。

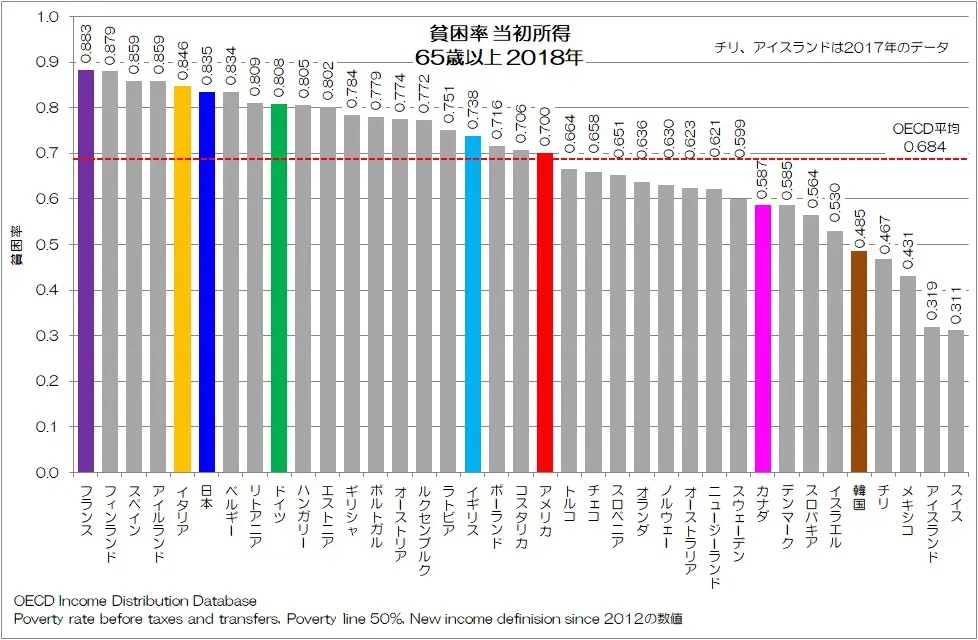

図6 貧困率 当初所得 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図6が高齢層の当初所得での貧困率です。

日本は0.835で、37か国中6番目、G7中3番目、平均0.684を大きく上回り、先進国では貧困率がかなり高い国になります。

貧困率 当初所得 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.883 フランス 5位 0.846 イタリア 6位 0.835 日本 9位 0.808 ドイツ 17位 0.738 イギリス 20位 0.700 アメリカ 29位 0.587 カナダ 33位 0.45 韓国 平均 0.684

フランスやイタリア、ドイツも貧困率が高いのが特徴的ですね。

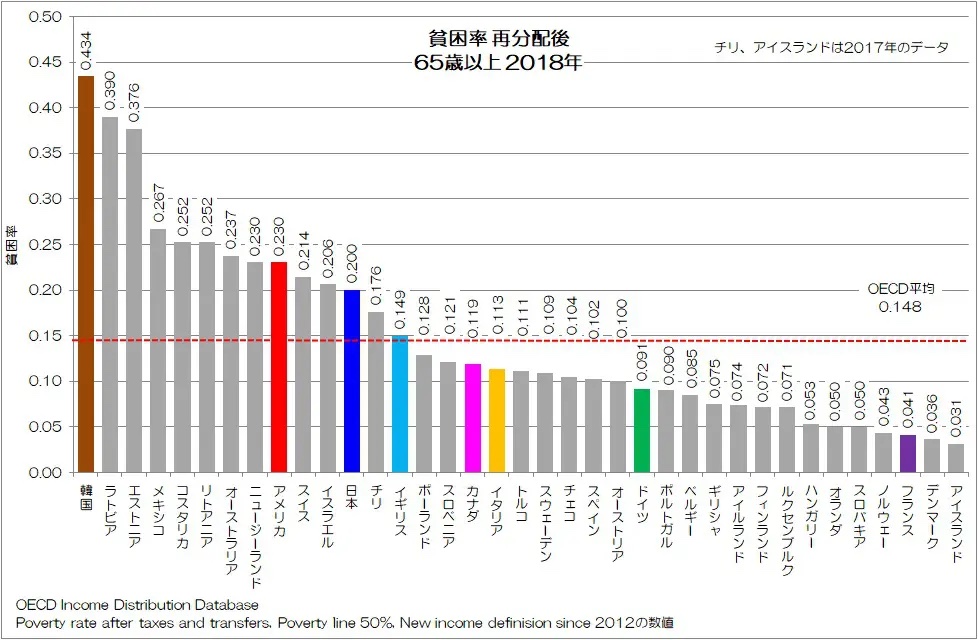

図7 貧困率 再分配後 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図7が再分配後の貧困率です。

日本は0.200で、37か国中12番目、G7中2番目で、平均0.148を上回ります。再分配により貧困率は大きく改善されていますが、それでも先進国ではかなり大きい方になります。

貧困率 再分配後 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.434 韓国 9位 0.230 アメリカ 12位 0.200 日本 14位 0.149 イギリス 17位 0.119 カナダ 18位 0.113 イタリア 24位 0.091 ドイツ 35位 0.041 フランス 平均 0.148

当初所得では最も貧困率の高かったフランスが0.041で大きく改善されているのが特徴的ですね。日本よりも貧困率の高かったイタリアも再分配によって大きく改善しています。

再分配後では、フランス、ドイツ、イタリアとアメリカ、イギリス、カナダの立ち位置が入れ替わっているのが非常に興味深いです。

格差をある程度容認しながら成長を重視する国と、再分配を重視する国で分かれているような印象がありますね。

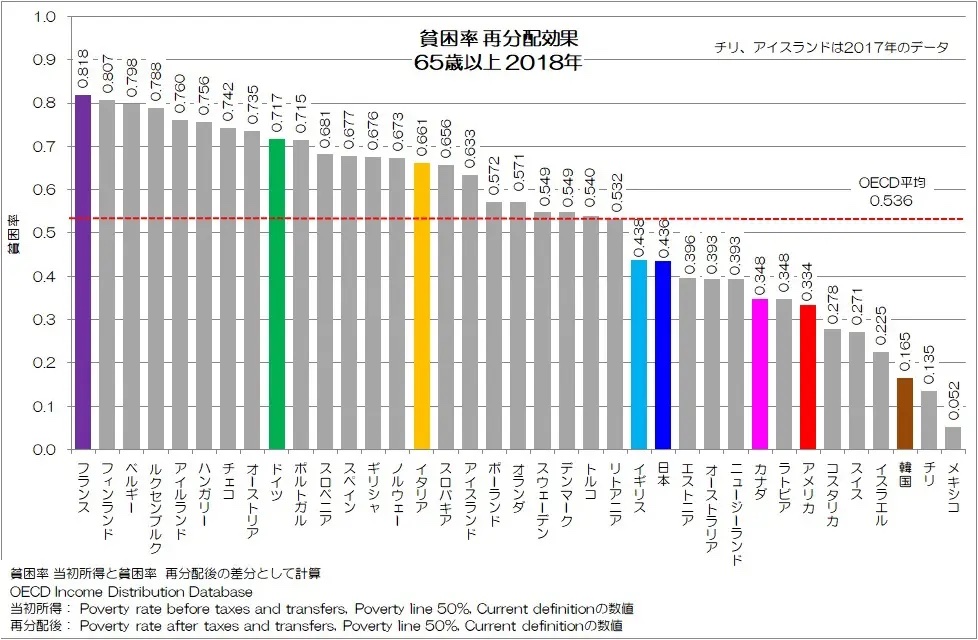

図8 貧困率 再分配効果 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図8が再分配による貧困率の改善効果です。

当初所得の貧困率から、再分配後の貧困率を差し引いた数値となります。

フランスが極めて高い水準ですが、ドイツ、イタリアも大きいですね。

日本は0.436で、37か国中25番目、G7中5番目で平均値0.536を上回ります。

貧困率 再分配効果 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.818 フランス 8位 0.717 ドイツ 15位 0.661 イタリア 24位 0.438 イギリス 25位 0.436 日本 29位 0.348 カナダ 31位 0.334 アメリカ 35位 0.165 韓国 平均 0.536

日本は高齢層の貧困率についても再分配効果の小さい国となります。

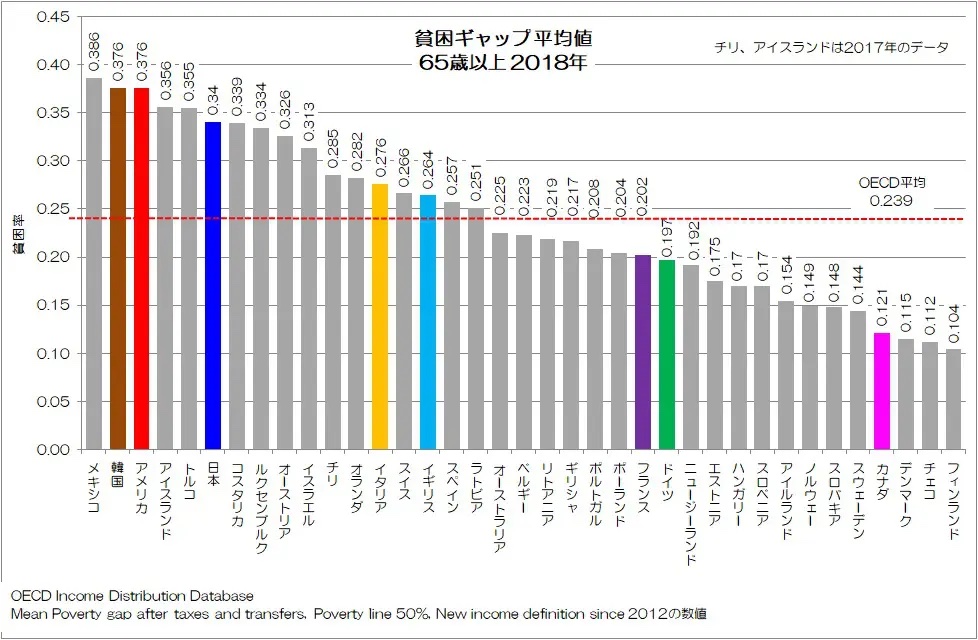

図9 貧困ギャップ 平均値 65歳以上 2018年OECD統計データ より

図9が「貧困の深さ」を表す貧困ギャップです。

日本は0.34で37か国中6番目、G7で2番目に高く、平均値を大きく上回る水準です。

貧困ギャップ 平均値 65歳以上 2018年 37か国中 1位 0.386 メキシコ 2位 0.376 韓国 3位 0.376 アメリカ 6位 0.340 日本 13位 0.276 イタリア 15位 0.264 イギリス 24位 0.202 フランス 25位 0.197 ドイツ 34位 0.121 カナダ 平均 0.239

日本の高齢者は、貧困層が多いというだけでなく、貧困層の貧困度合いも深刻という事にもなりそうです。

5. 再分配が十分に機能していない日本今回は、高齢世代の所得格差(ジニ係数)と貧困率について着目してみました。

日本の高齢世代は再分配前の所得では格差が比較的小さいですが、貧困率はかなり大きい国です。再分配によりどちらも改善されていますが、再分配後の所得格差は他国と比べると大きく、貧困率も高いようです。

更に、困窮の度合いも大きい事がわかりました。

現役世代と同じように、再分配による格差是正、貧困改善の程度が小さい国のようですね。

失業率が高く、再分配前の所得格差や貧困率の高いフランスやドイツ、イタリアが再分配によって大きく改善されているのとは異なります。

例えばフランスは、再分配前には所得格差や貧困率が極めて高い順位ですが、再分配後は先進国でも低い方になります。

一方、再分配効果の低いアメリカやカナダは所得水準や経済成長率そのものが、日本よりも相当大きいですね。(参考記事: 可処分所得の高い国の特徴とは?)

この事は、再分配の考え方や方法に改善の余地がある事を示しているようにも思います。

皆さんはどのように考えますか?