未だ平日の日中に電話・メールでしか顧客対応していないというECサイトは珍しくありません。ECの顧客対応はどのようにデジタル化していくべきなのでしょうか?株式会社ライフェックスの高井真吾氏にご寄稿いただきました。

電話・メールに依存する顧客対応窓口の実態

皆さんは「テレビショッピングを見て急いで注文しようと電話をしたけれど、なかなか電話が繋がらない」といった経験はないでしょうか。もしくは、届いた商品についてメールで問い合わせをしてもなかなか返答がなくイライラした経験はないでしょうか。

定期商品を購入した経験のある方は、定期解約の際に「定期解約は電話でしかできないのに、窓口が開いている時間は仕事中のため電話できない」と不便さを感じたこともあるかもしれません。

定期購入モデルの場合、あえて解約を難しくしているケースが多く、そのためか「定期商品の解約はお電話で」という通販企業が多いと言えます。しかも、問い合わせ窓口の営業時間も平日9:00~18:00である場合がほとんどです。

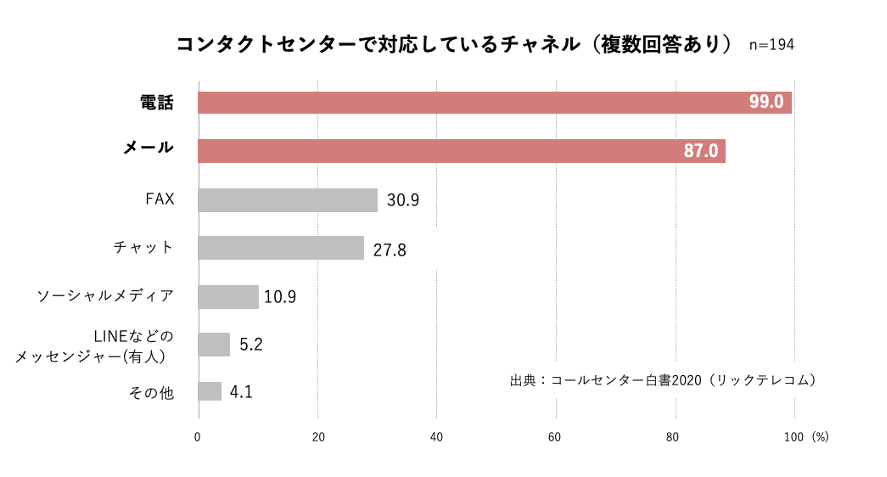

このように、通信販売やECにおいて販売元(事業者)に顧客が問い合わせをする方法は、いまだに電話とメールが多いのではないでしょうか。世の中のデジタル化がどれだけ進歩してもその傾向は一向に変わらず、昔も今も電話とメールが主流となっていることは以下の図からも分かります。

「今後10年でなくなる職業」のランキングで「コールセンターのオペレーター」は十数年前から毎年のようにランクインしていました。オペレーターの仕事はAIに取って代わられてなくなる、と考えられていたからです。

「今後10年でなくなる職業」のランキングで「コールセンターのオペレーター」は十数年前から毎年のようにランクインしていました。オペレーターの仕事はAIに取って代わられてなくなる、と考えられていたからです。

しかし、10年以上経った今でもオペレーターという職業は残っていますし、むしろコールセンター(コンタクトセンター)の数は増えています。

ひと昔前まではオンプレミス型のPBX(電話交換機)が主流でそれなりに初期費用がかかっていましたが、クラウド型のPBXが登場したことで初期投資が少なく、参入が容易になったことが一つの要因として考えられます。

ただ、コールセンター増加の理由は主に以下の3つだと私は考えています。

①コールセンターは多様な人に働いてもらいやすく、人材を獲得しやすい

②高齢化が進み、電話しか使えない年齢層が多い(と考える事業者が多い)

③問い合わせ内容が多岐にわたり、且つ高度な回答や個別の事情を考慮した回答を求められるケースが多く、AIで対応することが難しい(AI自動応答の利用シーンが限定されてしまう)

まずは①について少し深掘りしてみます。コールセンターは自由なシフトで働けるケースが多いようです。例えば、子育て中の主婦やダブルワークをしている人が夜間少しだけ働くのに適しています。

コールセンター側はテレビショッピングの放送時間の2時間だけ人を増やしたい、新聞折り込みチラシの入る日の午前中だけ人を増やしたい、などの「短時間勤務」を求めます。

そこで自由な働き方がしたい、もっと働きたいといった働く側のニーズと労働集約型のコールセンターのニーズが合致し、雇用の機会が創出されているのです。

②については、実のところ事業者の「思い込み」の部分が大きいと思っています。実際は、高年齢の人でもスマホを使いこなし、ネット通販を楽しみ、LINEでお孫さんとやり取りをしているケースが非常に多いです。

70代以上のLINE利用率は60%を超えており、もはや「高齢者が電話しか使えない」というのは事業者の思い込みかもしれません。

上記3つの私見を述べましたが、これらの認識が合っている/合っていないかはさておき、いまだに「問い合わせ窓口」は電話とメールが大半を占めているのが実状です。

では、顧客はそれに対してどのように感じているのでしょうか。以下は、顧客が事業者の窓口としてどのような方法で問い合わせをしたいか調査した結果です。なお、2017年のデータなので、当時よりもその傾向が進んでいると推測できます。

これを見るとLINEをはじめ、SNSでの問い合わせができると便利だと感じている人が多いことがわかります。

これを見るとLINEをはじめ、SNSでの問い合わせができると便利だと感じている人が多いことがわかります。

事業者が構えている連絡手段が電話やメールであることに対して、顧客が求めている連絡手段はSNSとなっており、そこに大きなギャップが生じていることが伺えます。つまり、事業者側の顧客対応窓口におけるデジタル化が遅れていると言えます。