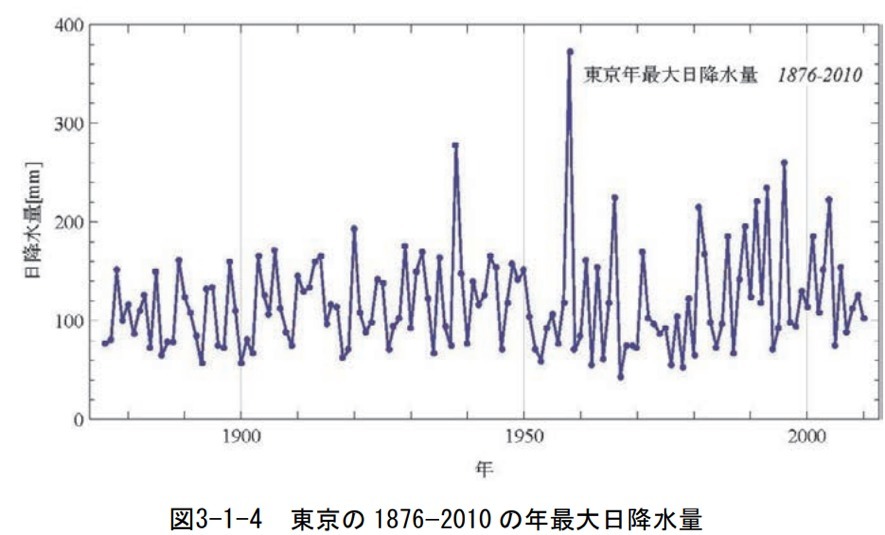

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。

(画像=『アゴラ 言論プラットフォーム』より 引用)

ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図は2010年で切れているが、同ホームページを見ても、まだこの記録は破られておらず、2位(278ミリ、1938年)以下を大きく引き離している。

ということは、油断大敵である。地球温暖化がどうであるかに関係なく、またこのような大雨が何時降るか分からない、ということだからだ。昔あったことは、またあるかもしれない。

ちなみに、この国道交通省資料では、統計的検定もしている。それによると、1876年から1950年までの間では雨量は有意に増加しているが、1876年から2010年までとなると、有意に増加していない、という。

「地球温暖化によって1950年以降に雨量の増加が加速した」という傾向は、このデータからは読み取れない、ということだ。

文・ 杉山 大志/提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?