(財務省「貿易統計」)

前回は、他の主要国との比較を通じて、日本の経常収支の現状を概説した。今回から数回にわたり、経常収支の各項目に注目し、経済構造の変化を読み解いていく。今回は、貿易収支を取り上げる。

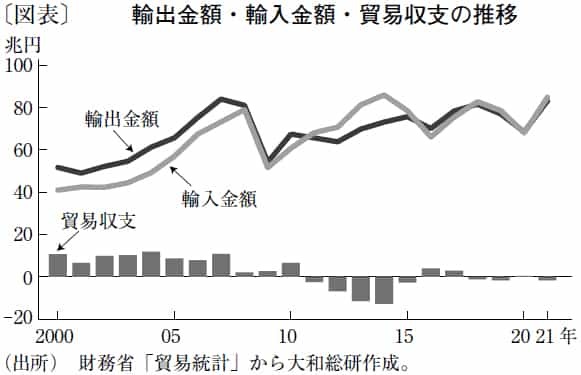

2000年代の貿易収支は、リーマンショックの直前まではおおむね10兆円前後の黒字で推移していた(図表)。とりわけ輸出数量の大幅な増加が、この時期の特徴として挙げられる。この間、円安が進行したものの、輸出価格の上昇幅は限定的であった。これは、日本企業が輸出製品の現地通貨建て販売価格を引き下げることで、数量面から売上げの拡大を図る傾向が強かったことを示唆している。円安に伴う売上数量の拡大は、雇用や資本ストックといった企業の生産要素の増加を通じて実体経済を押し上げる度合いも大きかった。

しかし、こうした貿易収支の構造は、08年のリーマンショックと11年の東日本大震災を経て一変した。リーマンショックは世界的な貿易数量の減少を招いただけでなく、金融市場におけるリスク回避傾向を強めたことで円高をもたらし、それが日本の輸出数量を減少させた。結果として、貿易黒字はそれまでの10兆円程度から2兆円程度まで減少した。その後、東日本大震災の影響で原発が停止した結果、液化天然ガス(LNG)の輸入量が増加したことに加え、エネルギー価格自体も上昇に転じたこともあり、10年代前半には貿易赤字が定着した。

構造変化を浮き彫りにしたのは、13年ごろからの円安局面における輸出の動向だ。この時はリーマンショック前とは異なり、企業は輸出価格の引き上げを通じて、輸出金額を増加させる傾向を強めた。背景には、それまでの円高の影響で生産拠点を海外に移す企業が増加していたことなどがあり、円安が国内生産を誘発する度合いは小さくなったと指摘されている。結果として、輸出数量が伸び悩むなか、輸出価格の上昇に牽引されるかたちで輸出金額は増加基調が定着した。他方、14年後半以降に資源価格が急落したことで輸入金額は減少に転じ、16年には貿易黒字へ復した。

こうした貿易収支の構造は、20年以降、コロナショックと歴史的な資源価格の高騰、さらにはロシアによる軍事侵攻によって、大きく変化している。供給制約によって輸出金額が伸び悩むなか、資源価格の高騰と円安の同時進行によって輸入価格が歴史的な高水準に達し、21年中ごろから貿易赤字が定着している。

より長期的な貿易構造の変化を見通せば、円安の長期化は、日本企業にとって生産の国内回帰を検討させる材料となり得る。また、ロシアによる軍事侵攻は、世界中の企業にサプライチェーンの多様化の重要性を意識させるきっかけとなった。これは日本のみならず世界の貿易構造を変化させ得るだろう。

文・大和総研 経済調査部 シニアエコノミスト / 久後 翔太郎

提供元・きんざいOnline

【関連記事】

・通貨主権を奪われず、競争に勝つためのCBDCの議論を進めよ

・中国景気を加速させる3つのエンジン

・オンライン診療の恒久化に向けて安全性と信頼性を向上させよ

・個人消費の増加基調を映す乗用車登録台数

・マーケットはまだ「経済の正常化」を織り込んでいない