投げ釣り用天秤

次に投げ釣りやチョイ投げに使う天秤を紹介します。この釣りの場合、ともにオモリが底に着底した状態で釣るのが基本なので、船釣りでの使用方法とは少し変わってきます。

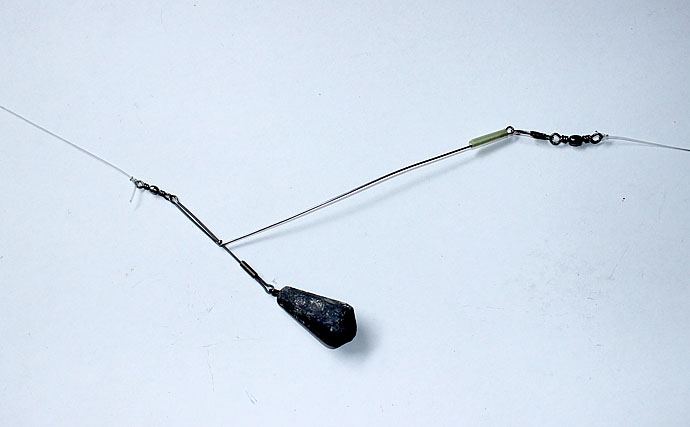

船上からとは違い投げる際を考慮(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)

船上からとは違い投げる際を考慮(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)遊動式と固定式が存在

投げ釣り用の天秤で大きく分かれるのは固定式と遊動式です。固定式の付け方は天秤の上部に道糸、脚の先に仕掛けを接続することで天秤を介するスタイル。逆に遊動式は道糸と仕掛けがダイレクトに接続されていて、そのライン上に天秤の上部と脚先の環が通っている状況になります。

固定式のメリット

仮に海底にある固定式の天秤で仕掛けに魚が掛かった場合、魚が引っ張っていこうとすればオモリが移動しないので、魚はオモリごと引っ張ることになります。その途中で違和感を感じてエサを放す魚も多いので、どちらかといえばエサを瞬時に吸い込んでくれるキスなどの釣りに向いているでしょう。

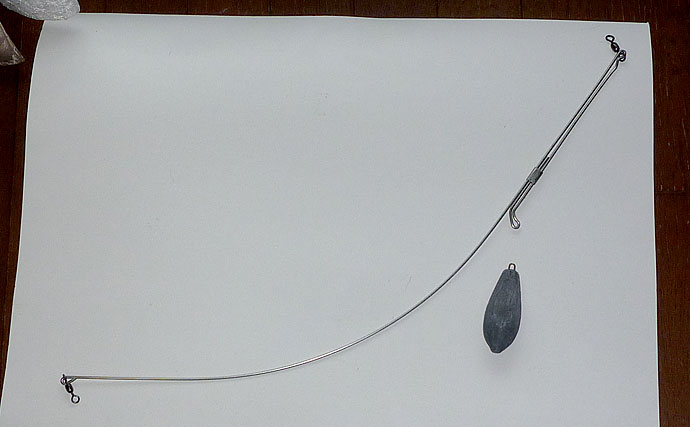

固定式のチョイ投げ用天秤(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)

固定式のチョイ投げ用天秤(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)固定式の場合は、船釣りで半月型の脚の天秤を使うのと同じで、魚がエサを食べて引っ張れば、脚が伸び、戻る反動で自動的にアワセが入る便利な仕組みになっています。

遊動式のメリット

逆に大きなエサ、ハリでしっかりと食い込ませてからアワせるために違和感なく仕掛けを送り込んでいきたい釣りの場合は遊動式が有効になります。

遊動式の天秤(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)

遊動式の天秤(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)送り込んでいける遊動式の場合は、脚の素材の硬さや形状についてはあまり関係ありません。どちらかといえば、投入時に空中での仕掛け絡みを防いでくれるのに特化した方へと発展しています。

脚形状は数釣りなら半月型

船釣り同様、チョイ投げ用の天秤の中にも脚がまっすぐな「L字型」と「半月型」があり、総じて半月型の天秤の脚は少し軟らかい設定で、1度伸びた後の戻る反動が有効になっています。

半月型のチョイ投げ天秤(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)

半月型のチョイ投げ天秤(撮影:TSURINEWS関西編集部・松村)固定式の釣りの場合、多くはアタリがあれば自動的に天秤のハリがアワセを入れてくれることを考慮して、大きなアワセを入れることは少ないです。どちらかというと、アタリがあっても釣り続け、1投で多魚を狙うキスの数釣りなどで多用されます。つまり、キスの群れに当たった時に、鈴なりで釣れるのは、天秤の力が大きいといえるでしょう。

感度はL字型や逆V字型

感度は船釣りと同じくL字型などのストレートタイプの脚に軍配が上がります。より微細なアタリを取りたい場合に有効なのが、海底を引きずる時に道糸、脚、仕掛けが一直線になる「逆V字型」の天秤。ただし、魚が食った時にダイレクトに竿の硬さも魚に察知されるので、この釣りも軽い即アワセで掛けるのが基本です。特にライトな竿と仕掛けを使うチョイ投げに相性が良いです。