0円廃止で強化された収益性

ただ、総契約者数が減っても、楽天モバイルには1GB以下0円をやめる必要がありました。いくら契約者が多くても、そこから収益を上げられなければビジネスとして成立しないからです。

元々楽天モバイルでは、0円のユーザーも楽天グループの展開する他のサービスを利用が増えることで帳尻が合うと考えていたようですが、出ていくコストの方が多ければ、あえて提供するメリットは薄くなります。楽天モバイル単体でも利益を上げなければならない以上、いつまでも0円で提供を続けるのは難しかったというのが本音だと思います。

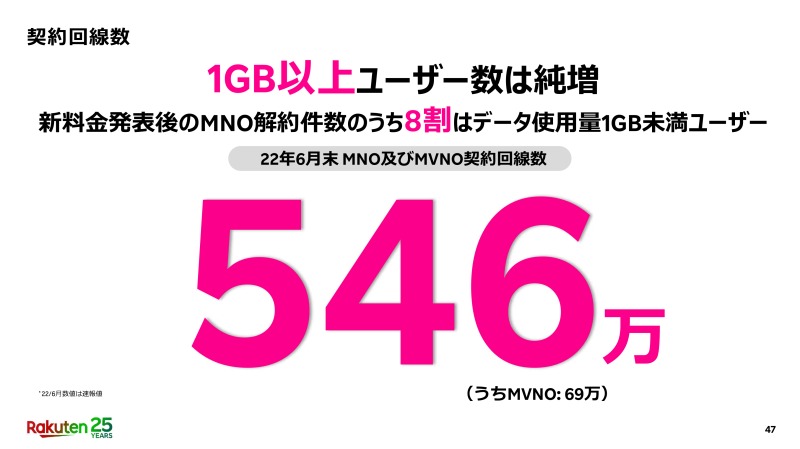

実際のところ、新料金プランの発表に伴い楽天モバイルを解約したユーザーのデータ利用量は、8割が1GB以下でした。そのため、収益として失ったのは解約者のうちの2割程度ということになります。また、楽天モバイルの説明によると、1GBを超えるユーザーは増えているため、収益性は強化されていることになります。0円のユーザーはやめなければ9月以降、最低1078円を払うようになるためです。それまでに解約されても、元々支払いが0円だったので痛手はありません。

1GB超のユーザーに限れば、純増は続いているという

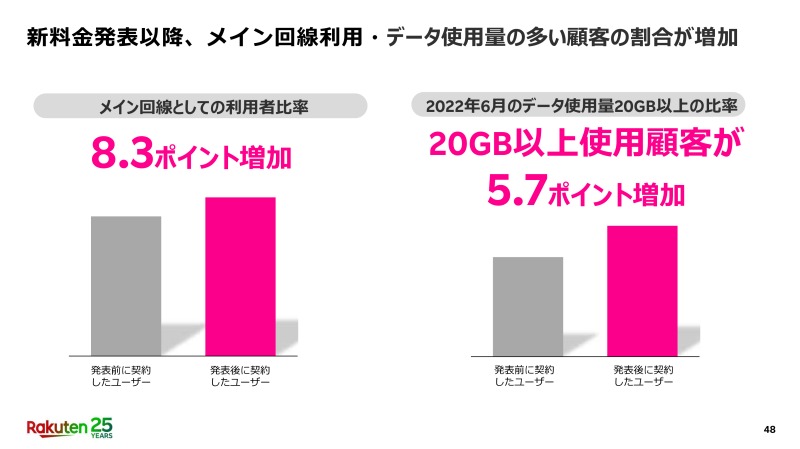

つまり、0円以下のユーザーは残ろうが、解約しようが、楽天モバイルの収益には特に影響がないというわけです。新料金プランの発表に伴い、メイン回線として利用するユーザーが8.3%、20GBを超えて料金が天井に張り付くユーザーが5.7%増えていることもあり、むしろ、同社にとってはメリットの方が多いことが分かります。

料金プランの改定で、メイン回線、かつ20GBを超えるヘビーユーザーが集まるようになった

エリア拡大で1200万回線達成めざす

もちろん、その背景には、楽天モバイルがUN-LIMIT VIの導入から1年で、急速にエリアを拡大してきたことも背景にあります。つながらなければ、いくらデータ容量が無制限でも意味がないからです。KDDIのローミングエリアでは、データ容量が5GBに制限されてしまうことも、ユーザーの獲得に対してはブレーキになっていました。UN-LIMIT VIIの導入は、こうした諸々の問題が解消され始めていることを受けたものと言えるでしょう。

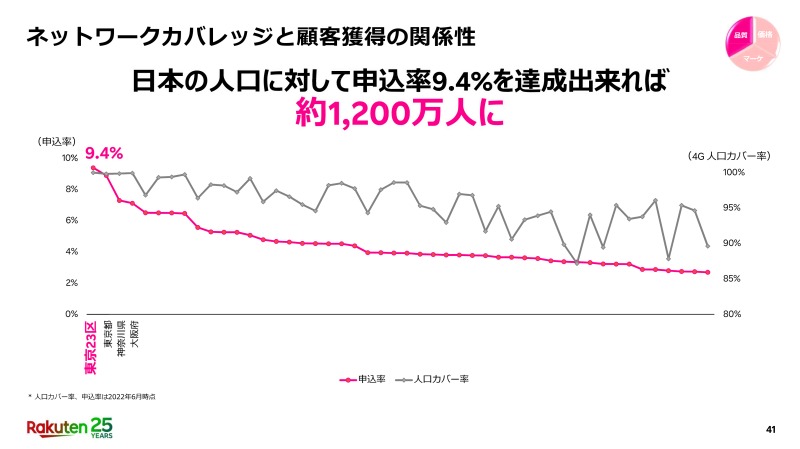

一方で、UN-LIMIT VI導入以降、急激に伸びていた契約者数の勢いにブレーキがかかることは事実。最低でも1078円かかるとなれば、サブ回線としての魅力も薄れてしまいます。楽天モバイルは、エリアの拡大が全国で東京23区並みになれば、契約者の割合も同程度になり、1200万回線を達成できるとの見込みを示しています。

日本全国で東京都23区と同程度の割合を獲得できれば、楽天モバイルの契約者数は1200万に達するという

とは言え、都市部と地方では、キャリアに対して重視するポイントも異なります。一度ついた“つながりにくい”というイメージを払しょくするのも、時間がかかります。こうした事情が重なった結果、1200万回線を達成するには、それなりの時間がかかってしまうおそれもありそうです。

(文・石野純也)