原子力政策の大転換

8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。

そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。

- 再稼働への関係者の総力の結集

- 安全確保を大前提とした運転期間の延長など既設原発の最大限活用

- 新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設

- 再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化

第6次エネルギー基本計画に〝可能な限り原発依存度を提言する〟という文言が滓のように残っていた(26ページ)。

②原子力における対応

東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した我が国としては、安全を最優先し、経済的に自立し脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する。

この〝可能な限り原発依存度低減する〟が、〝既存原発の最大限活用〟と〝次世代革新炉の開発・建設〟という文言で上書きされ改訂された形である。これは3.11以降、政治―政策―事業が原子力推進に三すくみ状態であった原子力政策の大転換を意味する。とりわけ、『建設』が明示されたことの意義は大きい。

新しい規格の原発の建設には、当然ながら新規制基準の適合審査を受ける必要がある。適合審査を通過していざ建設となっても最低5年程度は完成までにかかる。ちなみに93.6%完成している島根3号機(改良型沸騰水型軽水炉: ABWR)は、事前調査、安全審査、地元合意、建設などの全行程に16年を要している(平成7年7月〜平成23年4月末)。

今問われるのは、日本のどこの地で次世代革新炉のための事前調査がいつ始められるかである。かつてよりも格段に厳しい新規制基準を考えれば、事前調査開始からして20年以内に建設完了するのもかなり厳しい。2050年までには、後27年ほどしかない。

新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉とは

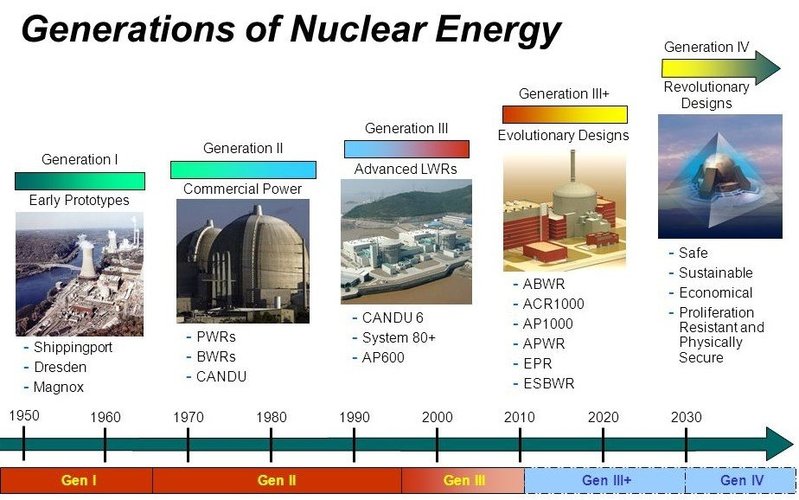

原子力の発展の歴史を段階的にまとめると、次のような図になる。

私たちの日本にある原子炉はほとんどが第二世代の原子炉である。第3世代の原子炉は存在せず、第3世代+の原子炉であるABWRが存在する。ABWRで過去に稼働実績があるのは、柏崎刈羽の6、7号機、浜岡5号機、志賀2号機の4基。建設中のものは、島根3号機、大間、そして東電の東通1号機である。

ABWRの他に第3世代+の原子炉としては、改良型加圧水型軽水炉(APWR)、AP1000、EPRなどがある。APWRはまだ建造実績がないが、かつてトルコへの輸出が決まりかけていたATMEAという呼称の原子炉はAPWRとEPRの発展型と考えられる。ATMEAのトルコへの輸出は高コストが主要な原因で頓挫した。

今トルコではロシア製の加圧水型軽水炉4基の建設が順調に進んでいる。小型モジュール炉(SMR)も安全性が貴和待て高いことが喧伝されているので、第3世代+に含まれる。しかし、原子炉の建設・運転の実績がないことや、コストや運転管理においてはいくつかの疑問・難点があるように見える(本論シリーズ「世界各国で進むSMRのアキレス腱」、「SMRの真贋を問う」)。