上場企業も! 業務スーパーの躍進を支えるFC加盟店

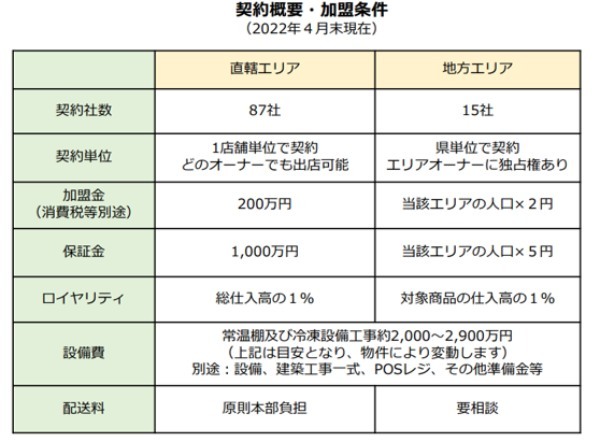

会社資料(図表④)によれば、神戸物産のFC加盟店は直轄エリア(本部と加盟店が直接契約する地域:エリアは図表④の通り)に87社と、地方エリア(本部は県ごとのエリアFC企業と契約。地域内の加盟店はエリアFC企業と契約する)の15社となっている。

加盟店は基本的には地場の中堅・中小小売業が契約者となっており、チェーンストアとして複数の業務スーパーを運営していることが多いが、中にはG-7ホールディングス(兵庫県)やオーシャンシステム(新潟県)のような上場企業もいる。業務スーパーのFCは加盟店の裁量を広く認めているため、加盟店が運営する生鮮を併設した店や異業態の小売業との組み合わせ店舗がさまざまな応用編として展開されているのも特徴となっている。

G-7ホールディングスは、カー用品チェーンからスタートし、業務スーパー、精肉小売チェーン、ミニスーパーなど複数業態を展開する小売事業者で、売上高1685億円、経常利益78億円(2022年3月期ジッw3期)の事業規模を持つ。なかでも、業務スーパーを175店舗展開し、売上高891億円、経常利益42億円を稼ぐ主軸事業に育っている。グループ内で運営する精肉小売チェーン「お肉のてらばやし」や農産物直売場「めぐみの郷」との併設店も数多くあり、生鮮品のない業務スーパーとのうまい組み合わせとなっているようだ。

また、食品スーパーを中心に展開するオーシャンシステム(新潟県)も業務スーパーと自ら運営する生鮮売場を組み合わせた生鮮+業務スーパーである「チャレンジャー」業態や酒&業務スーパーという業態展開で、併せて593億円(2022年3月期実績)を売り上げる。業務スーパーの成長は、神戸物産の商品力と加盟店の経営資源が連携することによって支えられている、といっていいだろう。

なぜ、中小小売業は業務スーパーとタッグを組んだのか

神戸物産の慧眼は、こうした加盟小売企業とのパートナーシップを成長にフル活用したことにあるとみる。多店舗展開チェーンにとって避けられない課題の一つが、時間の経過に伴って変化する環境変化(競争環境、立地環境など)に応じて、店舗のスクラップ&ビルドを継続しなければならないということがある。

業務スーパーがFC展開を始めた2000年以降、女性ドライバーの増加、軽自動車の普及によって、地方や郊外でモータリゼーションが加速的に浸透した。これにより、ロードサイド小売店舗の立地は住宅地から幹線道路沿いに移り、また消費者の機動力が拡大したことに伴って最適な売場面積は4~5倍に拡大した。

その際、それまでの住宅地の小中型店舗は競争力を失って、スクラップの対象店となるケースが多発した。その際、神戸物産は業務スーパーのコスパの高い商品力との組み合わせによる事業再構築を提案し、多くの店舗が競争力を回復したり、業務スーパーに転換することで存続することに成功した。

業務スーパーの加盟店企業は、当時こうした悩みを抱えていた食品スーパー、ホームセンター、酒ディスカウンター、カー用品店チェーンなどが、生き残りを賭けて業務スーパーと「同盟」を結んだのである。結果、大半の加盟店が再び成長基調に回復し、画期的な提案を行った神戸物産は、小売業界の有力企業にのし上がった。

加盟店とのパートナーシップによって、急速な事業規模拡大に成長した業務スーパーはそのバイイングパワーをフル活用して、国内食品メーカーをM&A(合併・買収)をして稼働率を上げることでその再生を実現、さらなるコスパの向上を実現し続けている。

今後、値上げの秋を経て業務スーパーはさらに成長して、バイイングパワーを増していくことになる。そして、競争激化によって経営環境が悪化した食品メーカーをM&Aで傘下にいれて、成長を続けていくだろう。業界各社にとって厳しい「値上げの秋」は、業務スーパーにとっては大きな飛躍のチャンスとなるだろう。

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」