1. 家計の支出も減少している

前回は、長期時系列データで家計の収支や可処分所得の変化を可視化してみました。

家計の収入や支出、可処分所得も、労働者の平均給与と同じように1997年をピークにして減少してしまっている事がわかりました。近年でやや増加傾向で、やっと1997年の水準を回復できたかどうかという状況です。

今回は、家計の支出面の変化に着目してみましょう。

家計調査 収支編 より、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

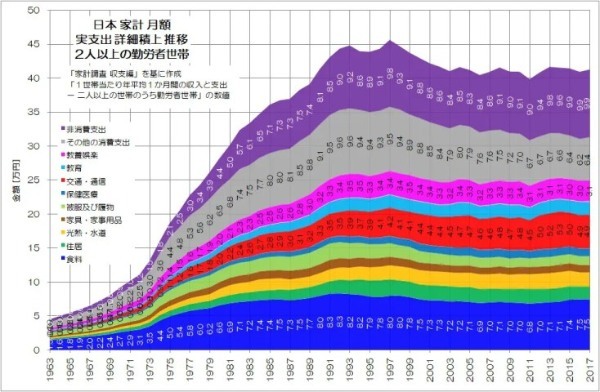

図1は2人以上の勤労者世帯について、支出の詳細を積み上げたグラフです。

支出の総額としてはやはり1997年をピークにして減少してしまっています。

収入が2011年頃から増加傾向だったのに対して、支出は横ばいが続いています。ボリュームの大きいところでは、食料がやや減少し、交通・通信がやや増加しています。

非消費支出が横ばいで、その他の消費支出が大きく減少しているようです。

それ以外はほとんど横ばい傾向が続いているように見えますね。

日本 家計 実支出 月額

1997年→2017年 単位:万円

45.6 → 41.2 (-4.4) 実支出

35.8 → 31.3 (-4.5) 消費支出

9.8 → 9.9 (+0.1) 非消費支出

1997年の状況から比べると、実支出が4.4万円減り、消費支出が4.5万円減少しているにもかかわらず、税金や社会保障負担などの非消費支出はむしろ0.1万円増加しています。

対象世帯の変化(平均値)については次の通りです。

世帯人員: 3.53人 → 3.35人

有業人員: 1.66人 → 1.73人

世帯主の年齢: 45.8歳 → 49.0歳

少子化や核家族化が進み世帯人員はやや減っていますね。その分で消費が減っているという影響もあるかもしれません。程度で言えば世帯人員の減少は5%程です。

1997年の消費支出が35.8万円でしたのでその5%の1.8万円分くらいは、世帯人員数の減少によるものと考えても良いかもしれませんね。

一方で、有業人員はむしろ増加しています。共働き世帯が増えた事を意味していると思います。

実際に2000年から2021年の変化では、共働き世帯は平均で39.1%→54.2%と大幅に増加しています。(参考記事: なぜ家計は消費を減らすのか?)

また、世帯主の年齢が上がっていますので、全体的に世帯の少子高齢化が進んでいる事がわかりますね。ただし、平均年齢が上がっているのに、世帯主収入が減っているというのは何とも悲しい現実です。

1997年から2017年での世帯主収入(月平均)は、48.7万円→42.0万円と6.7万円も減少しています。平均年齢は上がっているのに、収入がこれだけ減っているわけです。。。

日本の男性労働者は各世代で平均給与が減少しているのも特徴ですね。(参考記事: 豊かになれない日本の労働者)

2. どんな消費が減っている?

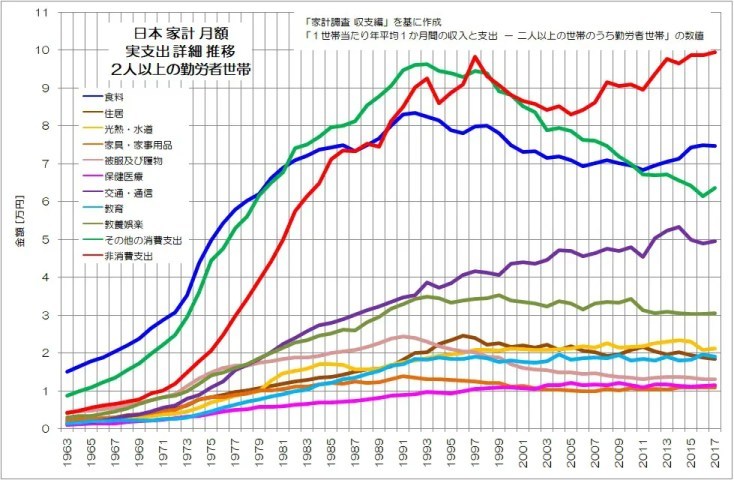

積上グラフだと各項目の具体的な変化がわかりにくいので、詳細項目ごとの推移グラフを見てみましょう。

家計調査 収支編より、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

図2が家計の支出の詳細項目ごとの推移です。

1990年代までは、労働者の給与水準も上昇傾向でしたが、支出についても同じように各項目で増加傾向が続いていたようです。ほとんどの項目で、1990年代から停滞しているか、減少している状況のようです。

その中でも、交通・通信は上昇傾向を続けていますね。やや減少しているのが食料、大きく減少しているのがその他の消費支出です。あまり目立ちませんが、被服および履物もかなり減少している事がわかりますね。

非消費支出は全体としては横ばいですが、2005年あたりから増加傾向が続いています。