本連載では、小売業におけるデジタル化のメリットやさまざまな課題について解説してきました。小売業でデジタル化が進むと、消費者のさまざまなデータが蓄積されていきます。こうしたデータの活用にはまだまだ大きな可能性があります。今回は、ユニクロやナイキ(NIKE)を例に、データを使った接客の進化について解説します。

店員より知識量が豊富になった消費者

小売業全体で見ると、今後AIによる接客領域はますます広がっていくため、店員自体の数は減少していく流れは止められないと考えてよいでしょう。とはいえ商材によって違いもあり、購買頻度が低く自己満足度が高い商材については、今後の対応を考える必要があります。

たとえばブランドもののシューズやアパレル、化粧品、家電、車など、比較的購入頻度も少なく販売の難易度が高いものは、今後も基本的には接客ありきの商品と言えます。しかし、車などの高額商品は、消費者がレビューサイトや比較動画も見漁るようになっているため、店員が消費者より知識面で上回ることのハードルも高くなっています。

デジタル上のコンテンツでは、その道のプロやカリスマと呼ばれるような人がYouTubeや比較サイトなどで商品を紹介しており、消費者はその知識を蓄えてきているため、むしろ店員より詳しいパターンも増えています。1人1人の店員が彼らに立ち向かっていくのはあまり現実的ではなく、基本的にはそこを超えるだけのスタッフ教育も難しいと考えられます。

データを活用した接客が可能に

とはいえ、来店した会員の属性データや購買履歴を基に、店舗側がデジタルで対抗する手段は残されています。米国ではすでにそうなりつつありますが、デジタル上のタッチポイントもアーカイブとして確認できるようになっており、WEB接客ツールのオフライン版も利用されています。

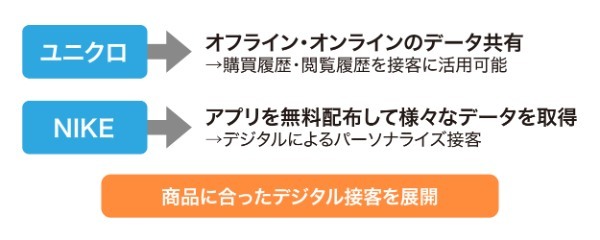

日本ではユニクロなどがわかりやすいのですが、店舗で買ってもECで買ってもポイントが付くようになっており、購買履歴も溜まるため、店舗に来た顧客がユニクロのECサイトで「何時何分にどの商品を見ていたか」などの履歴がすべてデジタルデータとして残っており、そのようなデータを接客にも活用することが可能となります。データを見た店員は、たとえば「そろそろこの商品が必要ではないか」「去年はこれを買っていたけど今年は買い忘れていないか」といったデジタル接客ならではの発見を提供することができるようになります。

別の事例では、ナイキではアプリを使い、足のパターンやトレーニングの状況・筋肉量などを専門的に見ながら、その人の足に合う靴を売るというロジックに変えて別方向でのデジタル接客を進めています。