「学習」してできるシナプスを保持しただけでは「記憶」にはなりませんでした。

日本の生理学研究所(NIPS)および玉川大学で行われた研究によれば、学習を担当する脳回路と記憶を担当する脳回路が別物であることが判明した、とのこと。

これまで私たちは学習によって形成されるシナプスをいかにして維持・成熟させるかが記憶の保持に重用だと考えてきました。

しかしマウスを用いた新たな研究では、学習と記憶が異なる脳のメカニズムで行われていることが示されました。

研究結果が正しければ、学習と記憶の概念に大きな変化が起こるでしょう。

それにしても、いったいどうして私たちの脳は、学習に使う脳回路をそのまま記憶に使う脳回路に流用していないのでしょうか?

研究内容の詳細は2022年7月27日に『Science Advances』にて公開されています。

目次

「学習」と「記憶」は別の脳回路が担当していると判明!

学習回路だけでは上達は起こらない「学習+学習=0」

「学習」と「記憶」は別の脳回路が担当していると判明!

私たちの脳は、絶えず新たな脳回路を作り続ける巨大な有機電子回路です。

学習が起こると脳はその内容を処理するための回路を形成し、学習が進むと学習内容は記憶として定着していきます。

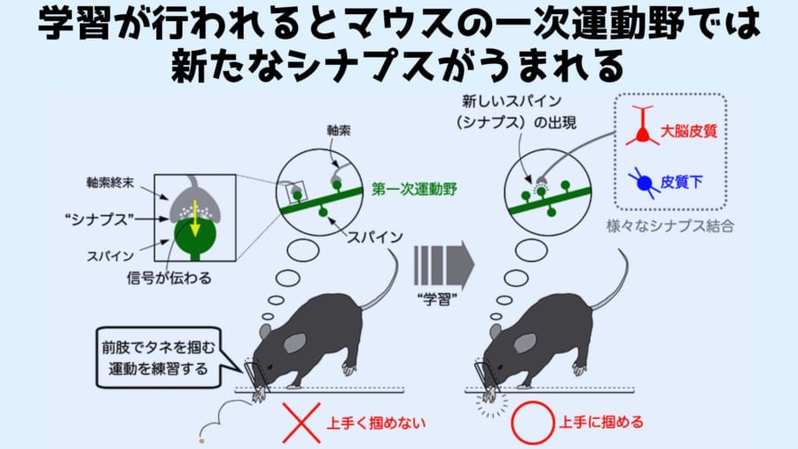

実際、マウスを用いた実験でも、新たな運動課題をさせると大脳皮質の一次運動野で新たなシナプス(細胞同士の接着)が形成され、神経回路が変化していることが知られています。

また化学薬品などで、この神経回路の形成を邪魔すると、学習が失敗しやすくなることも明らかになっています。

そのため、これまで私たちは、学習によって形成されるシナプスを維持することこそが、記憶を保持するための最重要事項だと考えていました。

しかし既存の研究の多くは、学習によって新たに形成されたシナプス(点)については調べられていても、それらがどの脳領域と接続しているのかといった回路(線)の変化は、あまり詳しく調べられていませんでした。

そこで今回、生理学研究所と玉川大学の研究者たちは、学習中のマウスの脳の神経接続をより広範に追跡し「学習」と「記憶」の違いを脳回路レベルで確かめることにしました。

実験にあたってはまず、マウスたちに前肢の片方で種を掴む訓練をしてもらいました。

人間にとっては何気ない動作に思えますが、物を両前肢でつかむことが多いマウスたちにとっては、片肢操作は難しい動きになります。

学習が終了すると、研究者たちはマウスの頭蓋骨を切開して脳回路の経時的な変化を調べました。

すると既存の研究報告通り、学習初期(1日目~4日目)では大脳皮質の一次運動野において新しいシナプスが形成されていることが確認できました。

またマウスごとの上達度と比較すると、運動技能の上達度が高かったマウスほど、シナプスの形成数が多いことが示されました。

次に研究者たちは、この新しいシナプス結合が、脳のどの領域と伝達を行っているかを調べます。

結果、新たなシナプスは、より高次の運動にかかわる脳領域(二次運動野)から情報を受け取っていることが判明しました。

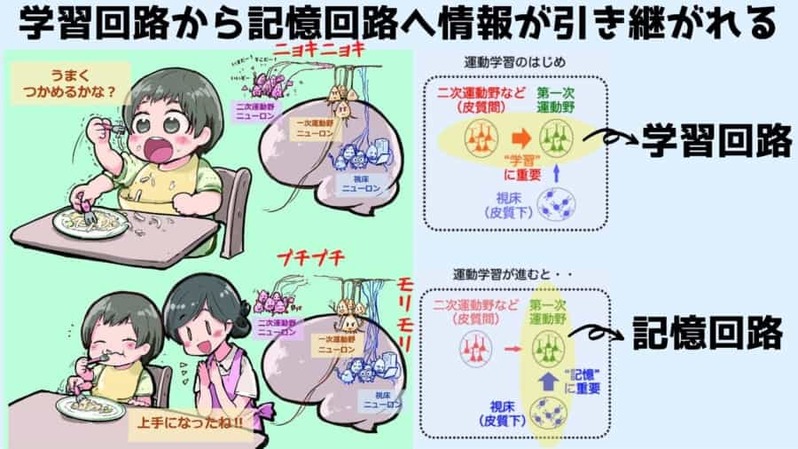

第二運動野では運動の計画や準備など意識的な情報処理を行っている脳領域であり、マウスたちはこの二次運動野と一次運動野を結ぶことで「試行錯誤」を行っていたと考えられました。

一方で、学習の後期(5日目~8日目)になると、学習初期に形成された一次運動野のシナプスの多くが、一部を残して消失していることが確認されました。

そこで研究者たちは残ったシナプスがどこから情報を入力されているかを再度、調べます。

すると残存する一次運動野のシナプスが、視床と呼ばれる脳領域から入力を受けていることが判明します。

また視床と接続されているシナプスは単に残っているだけでなく、1つ1つの信号強度が強化されていることも明らかになりました。

視床は脳の奥にあり、自動化された運動信号を中継する領域です。

これらの結果は、学習初期(1日目~4日目)に試行錯誤を行うために一次運動野と二次運動領域の間に「学習回路」が形成され、学習後期(5日目~8日目)には学習した内容を習慣化するため一次運動野と視床との間に「記憶回路」が形成されていることを示します。

つまり学習が成立するときと記憶が成立するときには、脳は別ルートの回路を形成していたのです。

実際に、学習初期に学習回路をウイルスを用いて遮断すると学習の上達が妨げられる一方で、記憶回路を抑制しても学習が通常通り上達することが判明します。

しかし8日間の学習期間が終了し十分に上達が起きたマウスに対して記憶回路を遮断したところ、上達済であったはずの運動をまともに実行できないことが判明します。

これらの結果は「学習シナプス(学習回路)」によって得られた上達は、その後に形成される「記憶シナプス(記憶回路)」に引き継がれなければ保存できないことを示します。

これまで私たちの多くは学習したときに形成されるシナプスを維持することが記憶につながると考えていましたが、本当に重要なのは上達内容を回路間で正しく引き継ぐことだったのです。

研究者たちは同様の仕組みが人間の脳に存在する確率が高いと述べています。

学習回路だけでは上達は起こらない「学習+学習=0」

今回の研究により、学習と記憶が異なる脳回路によって形成されていることが示されました。

課題の上達を成し遂げるにはまず意図的な試行錯誤(学習努力)によって「学習シナプス(学習回路)」を形成し、その後に形成される別の「記憶シナプス(記憶回路)」に内容を引き継がなければなりません。

「学習+学習+学習……」と学習努力だけを積み重ねても「記憶シナプス(記憶回路)」の働きがなければ、上達は起こり得ないからです。

一方で「記憶シナプス(記憶回路)」に接続されている視床は無意識的な自動行動に関連した脳領域であり、努力が必要だった課題を無意識的・自動的に実行できるようにしてくれます。

人間で例えるならば、初めは箸の練習に神経を使う必要がありますが、上達が起こるにつれて運動が自動化され、そのうち会話したりテレビをみながらでも無意識的に箸を扱えるようになる過程が当てはまるでしょう。

研究者たちは、最終的に必要とされる「記憶シナプス(記憶回路)」の形成を「学習シナプス(学習回路)」が助けている可能性があると述べています。

脳は意識的な試行錯誤が必要な「学習」と自動化された動きを実現する「記憶」に回路をわけることで、より効率的な上達を実現していると考えられます。

また研究者たちは同様の仕組みは人間にも存在しており、学習と記憶をつなぐメカニズムが解明できれば、学習障害や認知機能障害などの原因究明にも役立つと述べています。

いくら学習を繰り返しても成果が上がらないという人の場合、学習回路から記憶回路への引き継ぎに障害が起きている可能性があり、今回の研究はそうした学習障害の治療や改善に役立つ可能性があります。

参考文献

【研究成果】「学んだ」ことが「身につく」ときの脳の変化~運動学習で大脳皮質神経回路が変化し学習記憶が進む~

元論文

Presynaptic supervision of cortical spine dynamics in motor learning

提供元・ナゾロジー

【関連記事】

・ウミウシに「セルフ斬首と胴体再生」の新行動を発見 生首から心臓まで再生できる(日本)

・人間に必要な「1日の水分量」は、他の霊長類の半分だと判明! 森からの脱出に成功した要因か

・深海の微生物は「自然に起こる水分解」からエネルギーを得ていた?! エイリアン発見につながる研究結果

・「生体工学網膜」が失明治療に革命を起こす?

・人工培養脳を「乳児の脳」まで生育することに成功