コミュニケーション能力が高い人とそうでない人の根本的な差に、「身体の違い」がある程度関係しているかもしれません。

武蔵野大学教育学部の今福理博講師ら研究チームは、11月16日付けの科学誌『Scientific Reports』で、身体の中の感覚に敏感な人ほど他人への自動的な表情模倣が起こりやすいと発表しました。

相手の笑顔に対して自然と笑顔になるような表情模倣は円滑なコミュニケーションを生みます。

不思議なことに「人の社会性は身体に根差している」という可能性が、実験によって確かめられたようです。

目次

身体の中の感覚に気づく「内受容感覚」と共感能力である「表情模倣」

身体の中の感覚に敏感な人は円滑なコミュニケーションを生みやすい!?

身体の中の感覚に気づく「内受容感覚」と共感能力である「表情模倣」

私たちは皆、自分の身体の中に対する感覚「内受容感覚」をもっています。

例えば、「お腹が空いた」「心臓がドキドキする」などの感覚が内部受容感覚に当てはまり、感じ方には鋭い人から鈍い人まで個人差があります。

さらにこれまでの研究によって、内受容感覚が鈍い人は、自分の感情にも気付きにくいことが示唆されてきました。

つまり身体の感覚と感情には関連性があるのです。

また、共感能力などの「感情」は、他者とのコミュニケーションに大きな影響を与えることも分かっています。

そこで研究チームは内受容感覚と共感能力の1つである表情模倣(例:微笑む人を見て自分も微笑む)の関連性を調べることにしました。

内需感覚と表情模倣の関連性を調査することは、身体とコミュニケーション能力(社会性)に関連があるのかを研究することになります。

さらにこの研究の中では、対人関係における重要な要素であるアイコンタクトがどのように影響するかも調査されています。

身体の中の感覚に敏感な人は円滑なコミュニケーションを生みやすい!?

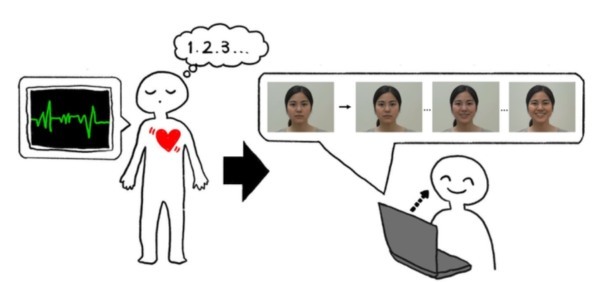

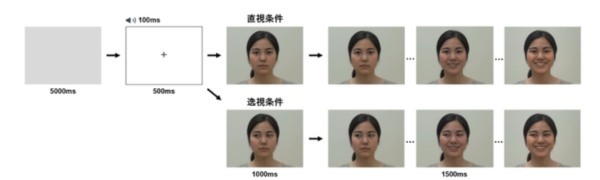

研究チームは、日本人80名(15~57歳)を対象とした実験を行ないました。

最初に参加者たちは自分の心臓の脈拍数を数えるよう求められ、実際に計測された心拍数と比較されました。

これにより、内受容感覚に対する正確さ(敏感さ)が分かります。

次に参加者たちには微笑む人の映像を見てもらい、表情模倣が自然に起こった回数を計測しました。

ちなみにアイコンタクトの影響を調べるために、参加者を直視するバージョンと、目を合わせない逸視バージョンの2種類で計測しています。

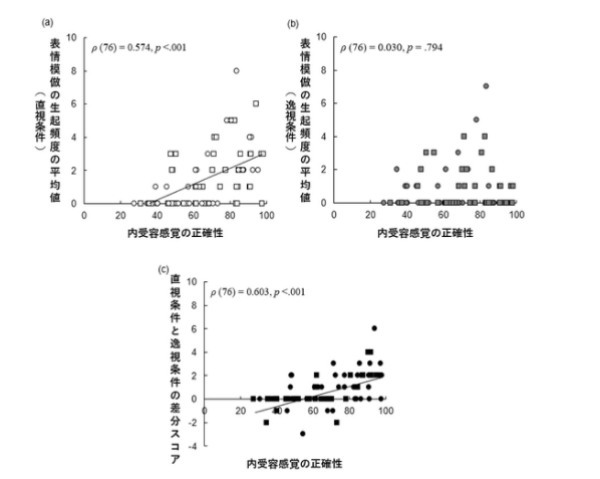

実験の結果、まず以前の研究で報告されていたように、アイコンタクトによって自動的な表情模倣が起きやすくなるという結果が再確認できました。

そして直視条件下では、内受容感覚に敏感な人ほど表情模倣が起こりやすいと判明。

さらに、直視条件と逸視条件の差からアイコンタクトの影響力を導き出したところ、アイコンタクトによって表情模倣が促進される程度は、内受容感覚の個人差と相関していると分かりました。

つまり体内の感覚に敏感な人ほど、アイコンタクトにも敏感であり、相手が微笑んだ時に自然と微笑んでしまうのです。

アイコンタクトや表情模倣は円滑なコミュニケーション(社会性)と大きく関係しており、この研究結果は「ヒトの社会性が身体に根差す」という仮説を支持するものとなりました。

もちろん、「社会性が無いのは鈍感な身体をもっているからだ」と決めつけることはできません。

しかし少なくとも幾らかの関連性が明らかになったのは確かです。

今後は内受容感覚と表情模倣が、いつ、どのように発達するのかを検討し、社会性との関連を更に解き明かしていくことが期待されています。

参考文献

武蔵野大学

提供元・ナゾロジー

【関連記事】

・ウミウシに「セルフ斬首と胴体再生」の新行動を発見 生首から心臓まで再生できる(日本)

・人間に必要な「1日の水分量」は、他の霊長類の半分だと判明! 森からの脱出に成功した要因か

・深海の微生物は「自然に起こる水分解」からエネルギーを得ていた?! エイリアン発見につながる研究結果

・「生体工学網膜」が失明治療に革命を起こす?

・人工培養脳を「乳児の脳」まで生育することに成功