ファンタジーにはおなじみの錬金術。

これは卑金属から価値の高い金を作り出すことを目的に始まった学問です。

一見荒唐無稽に見える金を作るという技ですが、現代の我々はすべての元素が陽子と中性子の組み合わせでできていることを知っています。

そして放射性崩壊または核融合という現象を通して、元素は他の元素に変換されることも知っています。

なら、鉛を金に変えることも可能なのではないでしょうか? なぜ誰もやらないのでしょうか?

今回はそんな素朴な疑問について考えてみましょう。

元素とはなんなのか?

錬金術は、化学の礎ともなった古い時代の研究分野で、その究極の目標は、名前の由来ともなっている金を作り出すことでした。

錬金術師は結局その方法を見つけ出すことはできませんでしたが、現代の私たちはある元素を別の元素へ変換させる方法を知っています。

それが核変換です。

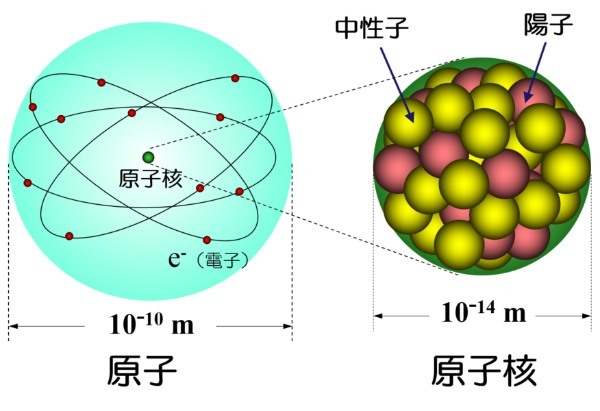

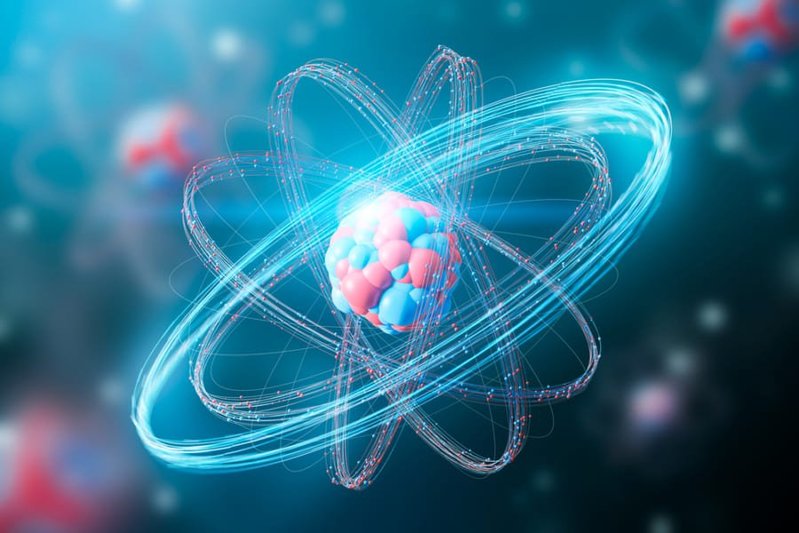

すべての元素は、陽子と中性子による原子核とそれを取り巻く電子によって作られています。

特にこの世に存在する各元素を定義しているのは、原子核を構成する陽子と中性子の数(原子番号)です。

電子の数は、元素の存在を決定する要素としてはそれほど重要ではありません。

原子核内の陽子の数を保ったまま、中性子の数だけ変更すると、それは同位体と呼ばれる同じ元素の異なるバージョンになります。

たとえば、原子力発電にはウランが使われていますが、この核燃料は核分裂しやすいウラン235と核分裂しにくいウラン238の混合でできています。

全部ウラン235にしてしまうと、核爆弾になってしまいます。

中性子の数が違うだけの同じ元素である同位体も、そのように性質が大きく異なります。

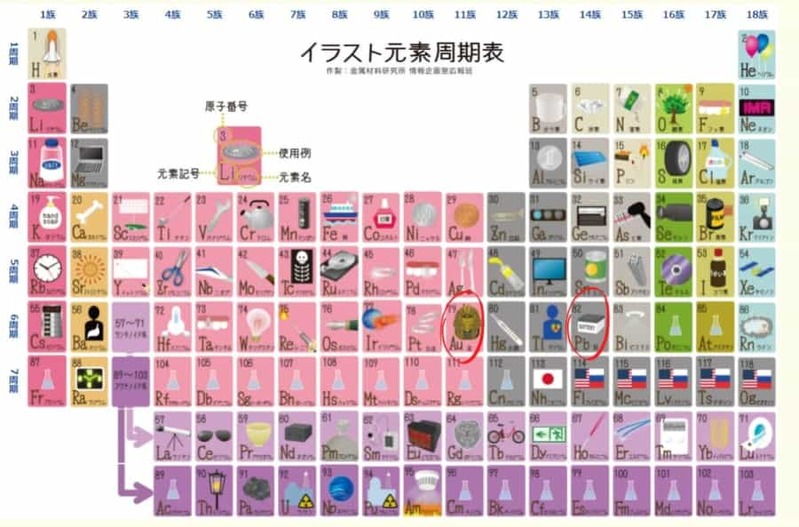

では、あまり価値の高くない卑金属の「鉛」と、貴金属の「金」について考えてみましょう。

鉛は原子番号82(原子核内の陽子の数が82)で、金の原子番号は79(原子核内の陽子の数が79)です。

通常中性子は陽子と同じ数だけ原子核内に存在しています。

周期表などを見ても分かる通り、鉛と金は陽子の数がたった3つ異なるだけです。

これは鉛から何らかの方法で陽子を減らすことができれば、金に変えることができることを意味しています。

現代では理論上、錬金術は実現可能な技なのです。

では、なぜガンガン鉛を金に変えるということをしないのでしょうか?

元素変換のデメリット

元素を構成するような、原子より小さい粒子は「亜原子粒子」と呼ばれます。

原子核を構成している亜原子粒子は、物理学が定義する4つの力において最強の力である「強い核力」によって拘束されています。

これをバラそうとした場合、途方もないエネルギーが必要になってきます。

理論的には元素を他の元素へ変える方法わかっていても、原子核から陽子を取り除いたり、あるいは新たに付け加えるというのは非常に困難な行為なのです。

しかし、そうはいってもまったく不可能なわけではありません。

現代の科学においては、その困難な行為を達成しています。

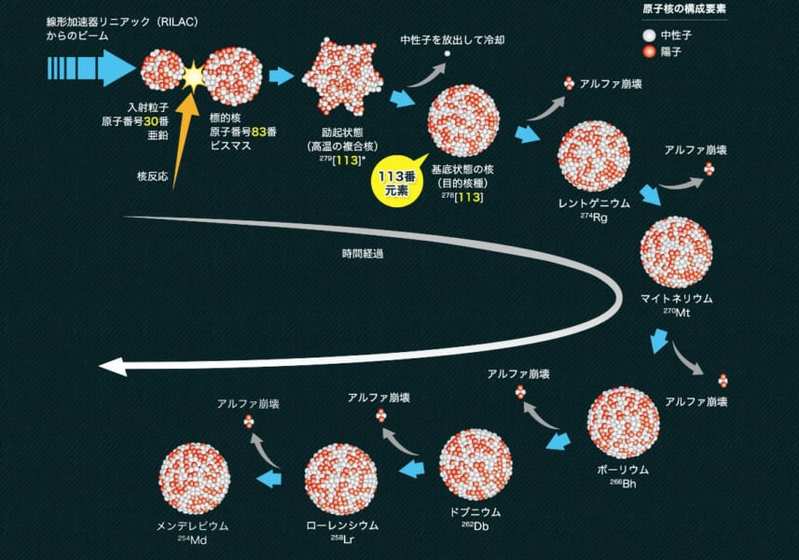

たとえば、日本が合成に成功した非常に重い元素である原子番号113「ニホニウム」は、原子番号30の亜鉛と原子番号83のビスマスの原子核を衝突させ融合することで作り出されています。

この図からもわかるように、大きい原子は非常に不安定になります。

そのため重い原子は、陽子と中性子(アルファ線)、電子(ベータ線)、電磁放射(ガンマ線)を放射して余分な重量を減らしていきます。

こうした物質を放射性元素と呼びます。

周期表のビスマスより重い元素は、ほとんど放射性元素です。

重い元素は崩壊して小さくなっていくなら、いずれ金もできるんじゃないか? と思ってしまいますが、残念ながらこれはあまり金を作り出す良い方法ではありません。

第1に、放射性崩壊は非常に時間がかかる反応で、例えばラジウム226は、元素の半分が崩壊するまでに1600年もかかります。

第2に、放射性物質は人体に非常に有害です。

第3に、ウラン、トリウム、ラジウムなど重い元素は最終的に崩壊して鉛に変わったところで安定してしまいます。

つまりそれより原子番号の低い金までたどり着かないわけです。

たった3つ陽子が違うだけなのに、金で崩壊が終了しないのは悲しい事実です。