生物の蛍光特性は主に、植物や菌類、昆虫、鳥類で知られています。

一方の哺乳動物では、一部のモモンガとオポッサムに見られるものの、基本的に蛍光特性は持ちません。

しかし、アメリカ・ノースタンド大学はこのほど、「カモノハシ」にUV光(紫外線)を当てることで、毛皮が蛍光色に光ることを発見しました。

研究チームの知るかぎり、単孔類(現生種はカモノハシとハリモグラの2科のみ)では初のことです。

研究は、10月15日付けで『Mammalia』に掲載されました。

目次

カモノハシに蛍光特性を発見!共通点は「夜行性」

なぜ蛍光特性を持つのか?

カモノハシに蛍光特性を発見!共通点は「夜行性」

蛍光特性のある生物は、上記以外で魚類やカエル、カメの一部に確認されています。しかし、哺乳類での発見はごく最近のことで、北米のオポッサムとアメリカモモンガのみです。

研究チームは、他の哺乳類にも同じ特性があるかを調べるため、調査を開始しました。

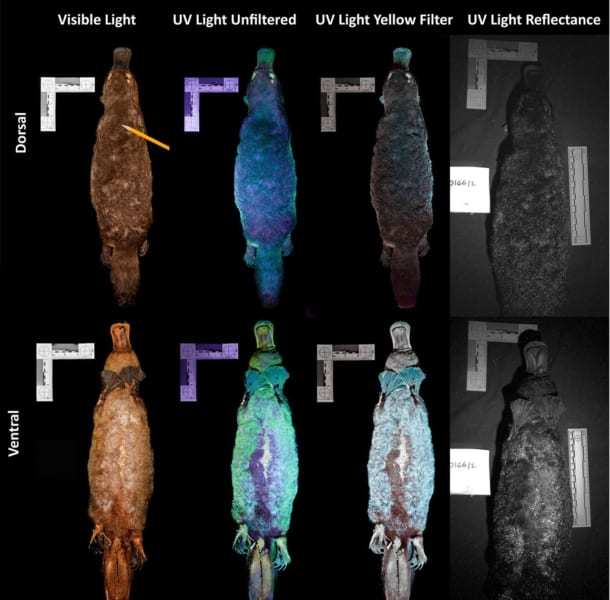

その中で、タスマニア島で採取されたカモノハシの標本にUV光を当てた結果、茶色の毛皮がUV波長を吸収し、青緑あるいはシアン色に発光することが分かりました。

オポッサムとモモンガ、そしてカモノハシの共通点は、すべて夜行性の哺乳類ということです。

そのため、研究チームは「他にも蛍光特性を持つ夜行性動物が存在する可能性が高い」と指摘します。

なぜ蛍光特性を持つのか?

オポッサムやモモンガ、カモノハシが蛍光特性を持つ理由は定かでありませんが、いくつかの仮説はあります。

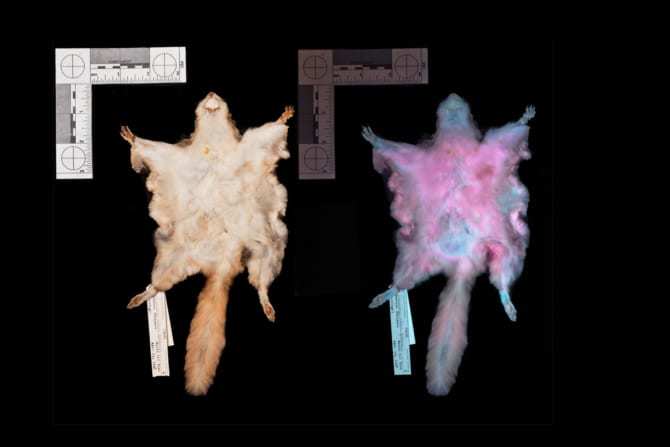

例えば、UV光でピンク色に発光するモモンガは、生息地の樹木が蛍光特性を持つコケや地衣類に覆われていることから、カモフラージュの可能性が示唆されています。

これとは別に、蛍光特性は自らを目立たせるためにも使われます。

鳥類では羽やクチバシを発光させることで交尾に役立てますし、魚類では仲間同士のコミュニケーションに利用しています。

しかし、今回のカモノハシは、オスメス両方に同じ蛍光特性が見られることから「性的二形(性別ごとに形質が異なる現象、繁殖や交尾に関わる)」ではありません。

それから、カモノハシは目を閉じて泳ぐのが普通なので、コミュニケーションに使っている可能性も低いです。

その代わり、同チームは「紫外線を反射するのではなく吸収することで、夜行性の捕食者に対するカモフラージュになっているのではないか」と推測しています。

しかし、これを証明するにはさらなる調査が必要です。

現時点で、蛍光特性の利点は種によって異なると見られますが、紫外線を当てて発光する哺乳類は予想以上に多いのかもしれません。

参考文献

sciencealert

提供元・ナゾロジー

【関連記事】

・ウミウシに「セルフ斬首と胴体再生」の新行動を発見 生首から心臓まで再生できる(日本)

・人間に必要な「1日の水分量」は、他の霊長類の半分だと判明! 森からの脱出に成功した要因か

・深海の微生物は「自然に起こる水分解」からエネルギーを得ていた?! エイリアン発見につながる研究結果

・「生体工学網膜」が失明治療に革命を起こす?

・人工培養脳を「乳児の脳」まで生育することに成功