アメリカ海洋大気庁 (NOAA)により、プエルトリコ沖の海底で撮影されたハイビジョン映像をもとに新種の深海生物が発見されました。

新種は、クラゲ様生物の一群である「有櫛(ゆうしつ)動物」に分類され、水深4000メートル付近で見つかっています。

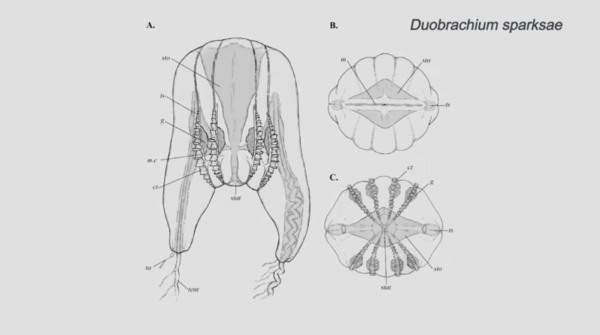

学名は「デュオブラキウム・スパークス(Duobrachium sparksae)」と命名されました。

また、映像のみによる新種特定は初のことです。

研究は、11月18日付けで『Plankton and Benthos Research』に掲載されています。

1ミリ未満の構造まで撮影

深海調査は、高解像度カメラを搭載した無人潜水機(ROV)によって行われました。カメラは、対象物の1ミリ未満の構造も明確に測定できます。

最初に撮影されたのは2015年のことですが、映像だけをもとに新種特定するには、注意深い観察と調査が必要でした。

最終的に、この生物が約200種存在する他の有櫛動物と容易に識別できることが判明しています。

有櫛動物はクラゲにとても似ていますが、近縁種ではありません。

肉食性で狩りがうまく、小さな魚や節足動物を食べています。

有櫛動物は深海に多くいますが、生息域があまりに深いため、新種はもちろん、既知の種にもめったに遭遇できません。

深海は大部分が謎に包まれており、まだ知られていない新種は山のようにいるはずです。

「まるで熱気球のよう」

撮影された情報は、新種の形態をくわしく知るのに十分な質と量でした。

合計で3匹の異なる個体が撮影され、すべてプエルトリコ沖の「グアジャタカ峡谷」と呼ばれる水深3900〜4000メートル付近の海溝で見つかっています。

また、3匹とも海底から2メートル以内の高さにいました。

新種は、気球のようなからだに2本の長い触手が生えています。胴体の長さは約6センチ、触手は30〜56センチに達していました。

同チームの海洋生物学者であるマイク・フォード氏は「とても美しくユニークな生き物」と評します。

「映像を見るかぎり、2本の触手は海底に固定され、胴体はまるで熱気球のように浮遊し、一定の高度を保っていました。実際に、触手が胴体の固定用として使われているかどうかはまだわかりません」と説明します。

新種の繁殖方法や生態系における役割など、不明な点も多く、研究チームは今後も調査を続けていく予定です。

参考文献

sciencealert

interestingengineering

提供元・ナゾロジー

【関連記事】

・ウミウシに「セルフ斬首と胴体再生」の新行動を発見 生首から心臓まで再生できる(日本)

・人間に必要な「1日の水分量」は、他の霊長類の半分だと判明! 森からの脱出に成功した要因か

・深海の微生物は「自然に起こる水分解」からエネルギーを得ていた?! エイリアン発見につながる研究結果

・「生体工学網膜」が失明治療に革命を起こす?

・人工培養脳を「乳児の脳」まで生育することに成功