公共家族

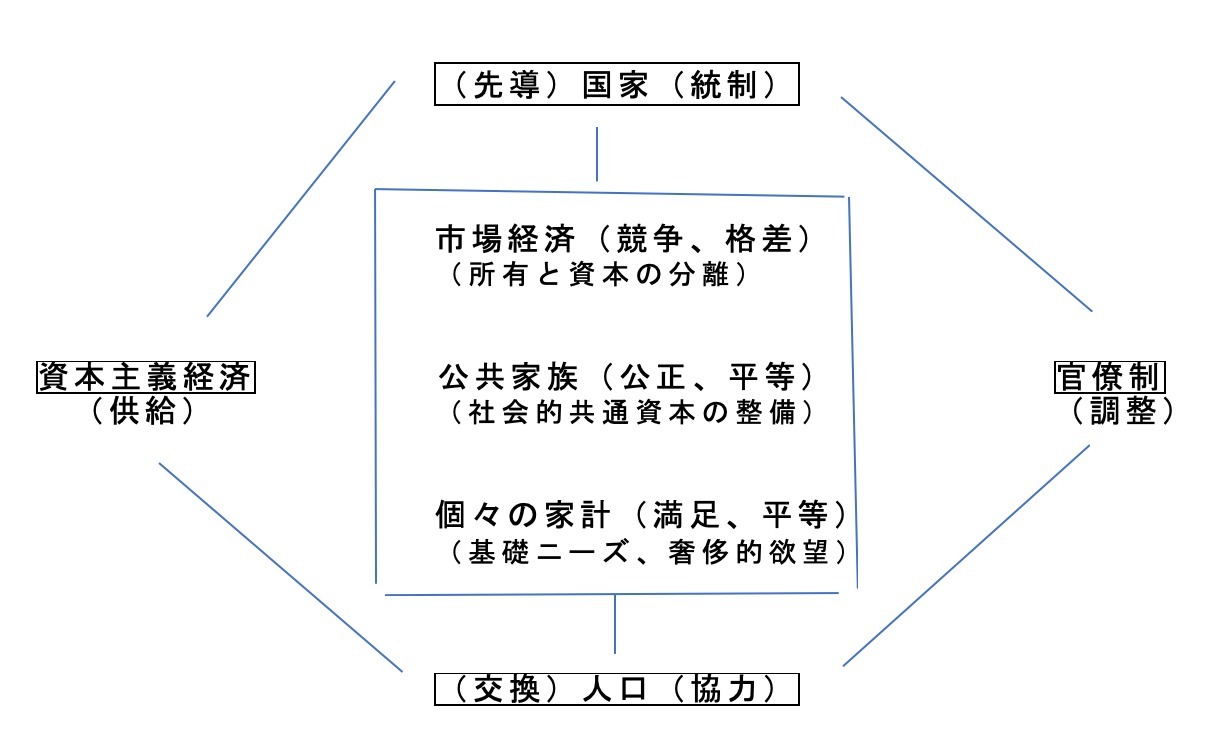

半世紀前にベルは、先進産業社会の「資本主義の文化的矛盾」を論じて、「個々の家計、市場経済、『公共家族』の三分野をはっきり区別する」(ベル、1976=1977下:87)として、家族とは別に「公共家族」(public household)を強調した注1)。

ベルが使った‘public household’の訳語はその後「公共家族」「公共家計」「公共世帯」とされたが、結局これらの訳語は日本社会や学界では共有されなかった。いわば「辛い砂糖水」「丸い三角形」「黒い白鳥」の類の戸惑いを与える造語だったためであろう。英語の語感としても‘public’は国や自治体それに全体社会システムに関連した「公的」ないしは「社会性」というニュアンスがあるのに、‘household’は一つの家族や世帯という「私的」もしくは「個別性」の意味が強いからである。

しかし、ベルの趣旨は一貫していて、「公共家族の根本は社会の正当性(根拠ある価値観)の確立」(同上:187)にあり、行き過ぎた個人主義の緩和を第一義とした社会史観なのであった。逆に個人が持つ価値観は、社会全体と共有できる内容(社会規範)とできない内容(個人嗜好)が混在する。

従来からの社会規範、すなわち家父長制家族、忠君愛国、会社主義、企業戦士などの規範は特定の時代では社会規範の主流を占めたが、今日では個人嗜好とは整合せずに、全体的社会規範とはなり得ていない。

粉末化現象

その反対の極には、私的な権利、利己主義、欲望満足、欲求充足を指向する個人レベルの「粉末化現象」(金子、2013:76)があるが、これらの肥大は社会統合を弱めて社会秩序を緩やかにする。

このような認識から「個人主義が、環境汚染をもたらし、社会サービスやその他のコミュニティのニードをないがしろにする原因となっている」(同上:149)とみるベルの判断が‘public household’の使用に踏み切らせたのであろう。だから「公共家族」「公共家計」「公共世帯」などの訳語のうち、重要なのは「公共」にある注2)。

脱工業社会

ベルは「公共家族」を軸として「脱工業社会」像を描いた。まず、世界的に社会主義(共産主義)が消滅したので、大半の国家はそれぞれ独自の資本主義体制を主導し、国民への義務を果たすために国家を防衛する役割と国内の社会秩序を維持して、国民の「最低にして文化的な生活」の保障を行い、学校教育を通して次世代を育成する。

そのためには多くの人的資源が動員されるが、政治的中央集権で全体調整が図られる。この権力的調整は、政府組織だけではなく国民一人ひとりにも巨大企業から零細企業にも等しく及ぶ。

次世代と次次世代を育む現世代の国民は、国内外の企業が生産し販売する無数の商品の最終的消費者となる。商品の「使用価値」を判断して、そこに「交換価値」を見つけるのは消費者なので、人口量が大きいほど購買量が増え、並行して企業生産力も増強する。そうすると、企業全体の雇用力も増して、失業の恐怖からも自由になれる。

図1のように、20世紀後半に見られた各国の高度成長期では、そのような資本主義の好循環モデルが認められた注3)。

私生活重視による小家族化

ただし、その後とりわけ21世紀に入ってからは、先進資本主義国の大半は、私化による私生活重視主義のため、出生力が落ちた結果少子化が進み、総人口の減少も顕在化した(連載第5回目)。そのため、新しく人口減少の中での資本主義体制での対応が始められたが、今のところはその先までの議論は進んでおらず、「終焉」および「終焉の理由」しか論じられていない(濱田・金子、2021)。

ここでは図1で、「個々の家計」を担当し「次世代育成」を担う家族を取り上げて、その支援様式をまとめる。「少子化する高齢社会」の動態は家族構成も直撃するからである。そのため日本の政治家の基礎力を支える現状認識の筆頭は、日本家族の動態であるとして、支援様式のモデルとともにデータを交えて解説する。

家族と世帯の違い

まず、家族と世帯の違いとは何か。簡単に言えば、「濃厚な血縁関係の小集団」が家族であるが、そこに少数の非血縁者が同居していると家族とは呼ばずに世帯とする。漱石など明治期の小説では、家庭内の女使用人であるお手伝いさん(当時は女中と表現)や男の書生という単語がたくさん用いられている。この場合、漱石の世帯としては非血縁のお手伝いさんや書生さんも含まれるが、家族には当たらない。

国勢調査では一貫して「世帯」を尋ねてきた。実際の調査では両者の区別が厄介なことからであろうが、総務省統計局『社会生活統計指標2022』での「一般世帯」の定義は、

① 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者

② 上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借り又は下宿している単身者

③ 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者

に分けられている(同上:453)。いずれも血縁という表現は使われていない。

『広辞苑』の定義の変遷

『広辞苑』(初版、1955年)によれば、家族は「血縁によって結ばれ、生活を共にする人々の仲間で、婚姻に基づいて成立する社会構成の一単位」とされていた。それが、『広辞苑』(第六版、2016年)になると、家族は「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団」と修正されている。

この60年間の社会変動の結果、家族の定義では「血縁」は残ったが、「婚姻」は消滅した注4)。もう一つの「親族関係」は「民法上、六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族」とみなせるので、第六版の定義は日常的には必要にして十分である。

社会学における家族定義

社会学では実に様々な立場から定義がなされてきた。太平洋戦争終了から少し後に出された家族研究では、戦前の大家族制のなごりを含みつつ「家族は、一つの家に限定せられた親族の共同體、すなわち夫婦共同體、親子共同體、兄弟共同體もしくはより遠い親族の共同體の全部、またはその一つを内容として形成せられる」(清水、1953:1)とされている。団塊世代までならば、この定義の背景もよく分かるであろう。

その後、産業化が進み始めて、地方では代々の専業農家の経営が苦しくなり、農家の次男三男を始めとした若年層が大都市圏の工場と商業施設へと大量に移動した。一人当たり農業生産額と工業生産額の格差によって農業離れが進み、「離村向都」や「挙家離村」が激しくなり、それまでの日本の大家族制は崩壊した。その結果、大家族が保有していた「4つの集団的拘束力、すなわち精神的、物質的、機能的及び統制的拘束力の消滅」(同上:144)が全国に広がっていった。

清水(1953)までは、この「集団的結束力」を支える血縁の小集団においては、「感情融合」を軸とした「家族精神」が強調された。それは、「歴史や財産とともに、言葉、知識、経験、感情、傳統、家風、家憲、家法、名誉等」(同上:108)などが包括される概念であったが、日本史上空前の高度成長期がこれを壊した。

核家族時代の定義

その時代からは大家族制に代わって核家族化が進んだために、1966年には「家族は、夫婦関係を基礎として、親子・きょうだいなど近親者を主要な構成員とする、感情融合に支えられた、第一次的な福祉追求の集団である」(森岡、2005:302)など機能的な定義が生まれた注5)。

この中の「福祉追求」とは、「(1)保健欲求(病→健)、(2)経済的安定欲求(貧→富)、(3)情緒的反応欲求(争→和)の充足された状態(不安→平安、苦→楽)の追求である」(同上:242)。健康、経済的安定、和合を追求する血縁小集団という機能的理解は、小家族化の今日でも有効である。

家族機能

私は家族の構造面だけを取り上げて、家族を「血縁関係によって結ばれた小集団」と定義してきた。なぜなら、「感情融合」でも「福祉追求」でも「幸福追求」でも、これらは家族構造が織りなす機能面に属するからである。この構造と機能の分化は、家族機能の補完としての公共的支援を前提とする時代になったという認識からである。

これまで家族に固有とされてきた機能は、連載第5回目で紹介した性と生殖、生産消費、老幼病弱の保護、子どもの社会化、娯楽、宗教、社会的権利と義務(金子、1995)などであった。これらを満たさないと、家族内の次世代移行がうまくいかなくなり、個別家族のサステナビリティが阻害される。その積み重ねが社会システム全体のサステナビリティにも負の影響を及ぼす。このように、サステナビリティは環境だけに使われるのではなく、全体社会システムにも関わる概念である。

支援の「五助」

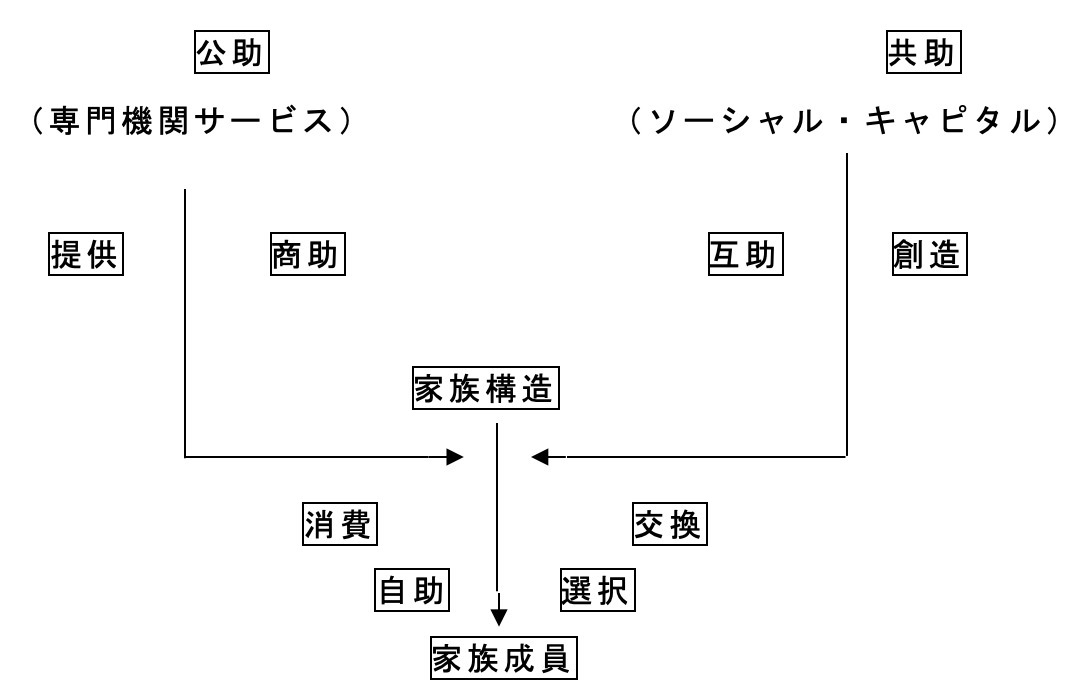

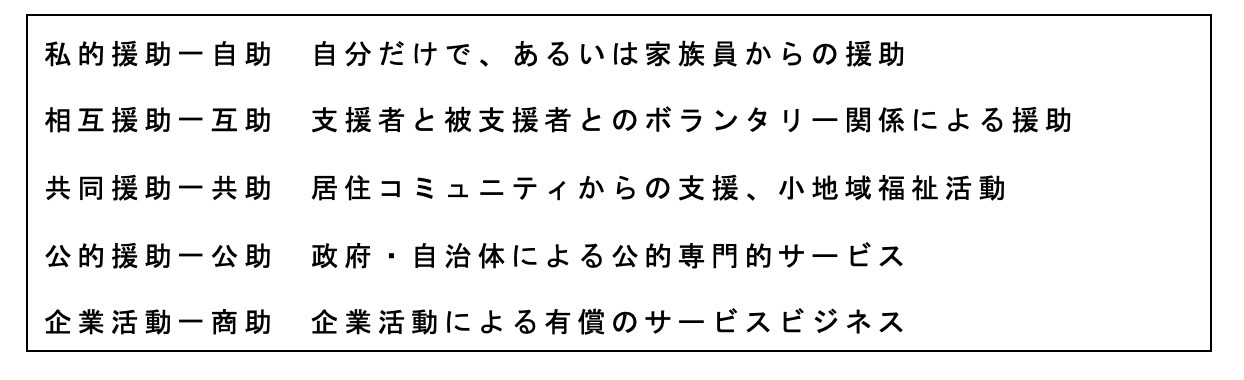

50年前の高度成長の結果、産業化や都市化によって、家族機能の多くが維持できず、外部へ機能を移してしまった。この外部化された機能を肩代わりし、小家族を支援する支援方式として「五助」を提起したことがある(図2)。

これまで各方面で主張されてきた「自助」「互助」「公助」の「三助」に加えて、「共助」と「商助」を加えて「五助」とした。

これは専門機関のサービスの代表である「公助」(自治体主導)と「商助」(民間企業によるビジネス)に加えて、居住するコミュニティ内部の人々が「ソーシャル・キャピタル」を発揮して日常的に助け合う「互助」、緊急時や年に数回の道普請や溝浚えの伝統をもつ共同作業時の「共助」、そして基本的には自己責任と重なる「自助」を融合させたものである。これは森岡の「福祉追求の集団」である家族への全体関連的支援図式の意味をもつ。

「自助」「互助」「公助」「共助」「商助」

総合化された「五助」はいずれも小家族化した「家族構造」を支える社会システムが介在した支援様式として位置づけられる。「共助」とは近隣地域のなかでの人間関係を媒介とした支えあいのあり方を指しており、「商助」はビジネスとして提供される福祉介護支援サービス全般を包括する注6)。

「公助」と「共助」は専門的サービスを家族とその構成員に提供する。コミュニティ内部のソーシャル・キャピタルを通して、「互助」と「共助」が創造され、最終的には「自助」としての「消費」行為に、そして「選択」的「交換」という行為によって、「家族成員」に利用される(表1)。

たとえば、半額が税金を投入されている一人暮らし高齢者への夕食宅配サービスは「公助」の一つであり、民間企業がビジネスとしている「夕食宅配」は代表的な「商助」としての専門サービスの消費になる。また70歳以上のシニア割引のうち自治体独自の「敬老優待乗車証カード」などもまた「公助」の一環である。

しかし、高校生ボランティア活動者が高齢者の日常的な買い物行動を支援する際に、高齢者がその高校生に日常生活面の知恵を与え、昔のしきたりを教えれば、それは消費というよりも「互助」としての交換に変貌する。

一週間のうち5日間も集まって一人一品を持ちより楽しく過ごす昼食会では、その持ちよったごちそうは相互に交換されるので、ソーシャル・キャピタルを媒介にした「共助」の交換に含まれる(金子、1998)。

「公助」と「共助」

周知の「公助」としては、自治体や企業や公益団体などが提供する専門サービスの消費が一方にあり、他方にはソーシャル・キャピタルを媒介として創造された「共助」による支援サービスの交換がある。どちらかをまたは両者を選択するかどうかは、被支援者のライフスタイルとりわけその家族構造による。

一人暮らしと三世代同居では家族構造が違うので、最終的なサービス選択を決定する要因に、家族構造を正確に位置づけることが地域福祉システムモデルでも重要になる。

「すべてを道に」(tout à la rue 地域社会に丸投げする)の発想を越えて

21世紀日本において小家族支援のための地域福祉研究が汎用性レベルに達するには、「生活困難」や「生活問題」などの表現で漠然とした領域を対象とした「すべてを道に」(tout à la rue 地域社会に丸投げする)の発想を中止して、もっと個別的なテーマを具体的に明らかにしながら理論化するしかない。家族と地域福祉理論樹立に向けても、調査方法でも現実問題の解決でも、社会学理論の汎用性を高める方向で地域福祉社会学研究を行うことが望ましい。

なぜなら、世代を超えて小家族化は、都市型社会に住む個人にとっては負の影響力を強めてきたからである。この動向は世界的にはアメリカが先行したが、日本も後追いしており、今日純粋に残る家族機能としては、パーソナリティの安定化と子どもの社会化の両者といえるほどに純化してしまった(パーソンズ・ベールズ、1956=1981)。

さらに「子どもの社会化」を親が断ち切ったのが児童虐待死であることは、連載5回目(5月24日)でのべた通りである。

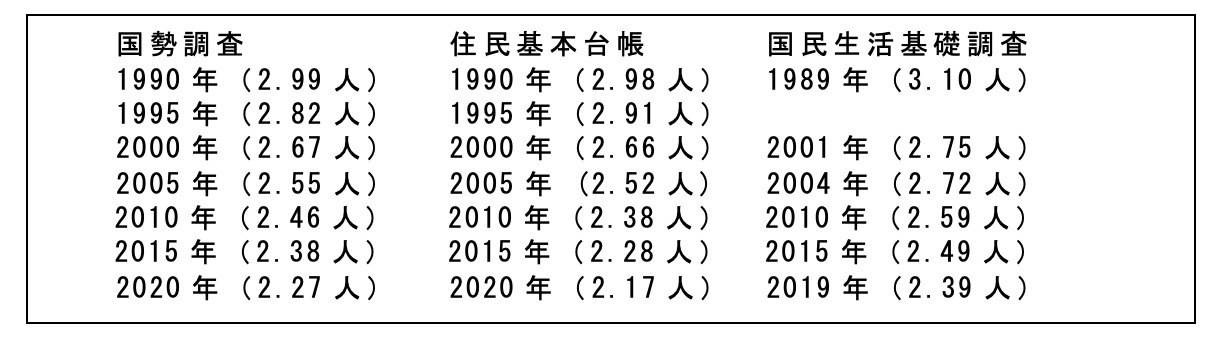

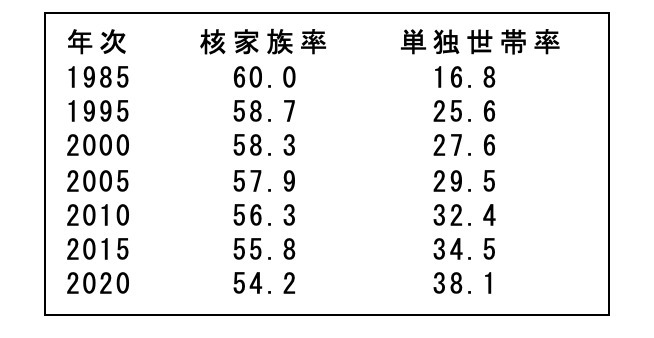

平均世帯人員の推移

表2に示したように、国勢調査、住民基本台帳、国民生活基礎調査の3大世帯調査において、平均世帯人員は一貫して減少傾向にある。このうち「国民生活基礎調査」は厚生労働省が「保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査」するものであり、1986年を初年として3年おきに大規模調査、中間の年には簡易な調査を行ってきた。

2019年は12回目の大規模調査であった。国勢調査結果や住民基本台帳では全数からの集計であるが、「国民生活基礎調査」は2019年で言えば、「世帯票・健康票」の回収が218,332票(回収率72.5%)、「所得票・貯蓄票」の回収が23,014票(回収率70.8%)、そして「介護票」の回収が6,5493票(回収率88.6%)であった。いずれも今日では高い回収率である。

小家族化の中の「親業」再生

この母集団は異なるが、いずれも社会調査法としては有益な3大調査すべてで、一貫した「平均世帯人員」の漸減が読み取れ、小家族化が歴然としてきた。それに伴う家族機能の低下によって、政治の課題も年金支給、家族手当、子ども手当、義務教育、高等教育、各種相談、生活保護、高齢者支援、介護支援その他などへと広がってきた。

政治は強い公共性を帯びるから、家族に関しても「公共政策は、親たちがより親らしくあることを可能にすべきであり、親としての務めを果たすことによってより多くの時間を割き、もっと子育てに深く関与し、もっと多くの投資をしたいという、親の欲求を阻害する政策であってはならない」(エチオーニ、1996=2001:260)という主張があることを紹介しておこう。

さて、家族機能のうちの「パーソナリティの安定化」は夫婦と親子の間に該当して、「子どもの社会化」は親子間の関係になる。後者の機能低下が家族成員の「価値の内面化」に支障をきたすので、小家族のなかでの親業(parenting)の再生は大きな課題となっている。

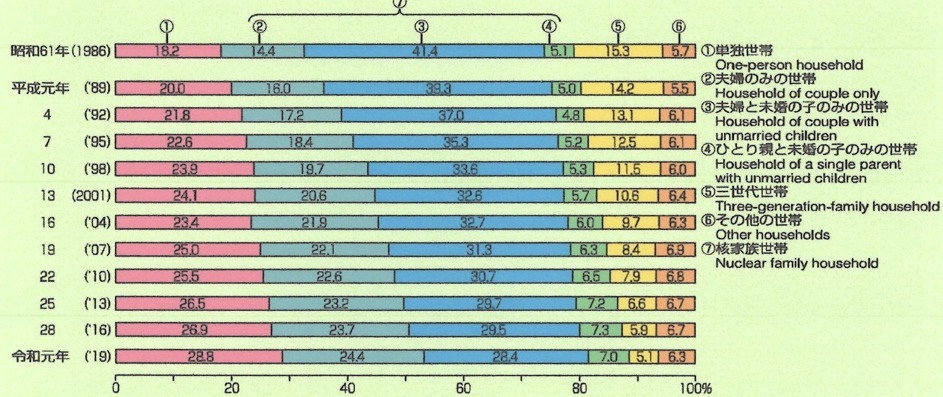

しかし日本の戦後70年間で世帯人員が半減し、世帯構成にも大きな変化が生じたので、外部からの支援がなければ親業を独立して行うことも困難になってきた。表3から、21世紀日本における単独世帯と夫婦のみ世帯の激増が覗われる。実に国民の35%が単独で生活しているのである。

昭和後半から平成を経て令和の時代になった現在、世帯の平均人員はますます少なくなってきた。この主な原因は少子化の中での若者と高齢者による単独世帯の増加に求められる。

サザエさんからクレヨンしんちゃんへ

テレビアニメの世界でいえば、この世帯構成は現代日本人がよく知っているサザエさん宅の家族構成とはまったく異質的である。サザエさんが朝日新聞に連載され始めたのは1953年であり、まだ二組の夫婦が同居していて、さらにおじやおばとおいまでもが一つ屋根の下で暮らしていることも珍しくなかった。

それから70年後の今日では、せいぜいちびまる子ちゃんの家のような祖父母・父母・子どもという直系世代か、クレヨンしんちゃんの家みたいに両親と子ども二人という核家族が一般化した。

このうちちびまる子ちゃんの家は「三世代同居」であり、1980年代の時期までは「単独世帯」と同じ程度の比率を示したこともあった。しかしその後は世代交代して30年後の2019年の調査結果では、「単独世帯」は「三世代同居」よりも5倍以上に増加してしまった(図3)。

小家族化と単身化に対応するのは公助と商助

この小家族化と単身化がもたらした少子化をアニメで表現したのが、クレヨンしんちゃんの家族設定である。とりわけしんちゃんの祖父母でいうと、たとえば父方は秋田県で2人暮らしであり、母方も熊本県に2人で暮らしていて、お母さんのお姉さんは離婚して両親の近所で一人暮らしであるという、まさしく現代家族を象徴しているような状況設定になっている。

経験則で分かるように、平均世帯人員5人よりも2.5人の方が、介護力や看護力の点で劣る。それを補う社会システムとしての制度が介護保険であり、各種在宅支援サービスであり、現在までは世帯の介護力や看護力低下をこれらで補い続けてきた。

図2「総合地域福祉社会システム」でいえば、サザエさんの頃はご近所の互助や親戚同士の共助が十分機能していたが、しんちゃんの時代では自治体主導の専門サービスとしての公助と専門ビジネスとしての在宅支援の商助に入れ替わってしまっている。

福祉ニーズの拡大と縮小が同時併存

「少子化する高齢社会」の到来は小家族と単身世帯を直撃するが、福祉や住宅ニーズだけの拡大ではなく、分野によって縮小もまた同時併存する。連載第4回(5月15日)の表1のように少子化は子ども市場を縮小させるが、高齢化は高齢者のニーズを開放させるから、相対的に高齢者市場は広がる。

すなわち、社会システムの部分的拡大と全体的縮小が顕著になる。21世紀の「少子化する高齢社会」の理解には、この両傾向への着眼が政治家とともに経済人やマスコミも含めた社会構成員全体に求められる。

家族変動の多様性

家族変動と密接な市場動向を具体的に箇条書きでまとめれば、

- 細分化された世帯増加による市場拡大

- 家族と個人のライフスタイルの多様化による市場拡大

- 高齢者増加、要介護高齢者増加で福祉介護の市場拡大

- 総人口減少と年少人口激減での市場縮小

- 小家族化による全体的市場の縮小

となる。企業の側と行政の側では力点の置き所が異なるが、ポジティブ思考によって拡大する市場向けと縮小する市場対応に、それぞれで具体的対処が必要であろう。

次世代育成のための負担

社会学の立場から私は、せっかく「社会全体で次世代育成に取り組む」という法律があるのだから、「子を持たない人」も「社会全体」に含めた構想として「子育て共同参画社会」を25年前から提唱してきた(金子、1998:61-63;2016:118 ; 2020:218)。

もちろん子どもを産む産まないというのは個人のライフスタイルで、国がとやかく言うことではないが、次世代の育成は国民の義務である。世代が継続しなければ、社会システムはせいぜい50年しか持たない。「少子化する高齢社会」ではとりわけ子どもは「公共的な財産」なのだから、社会全体で子育て負担をしようという提言である。

ただし、行政による単年度の「児童・生徒一人当たりの教育費の歳出決算額」を見ると、「公立小学校費」で788.1千円、「公立中学校費」で942.2千円、「公立高等学校費」で1039.1千円となっていることは承知している(総務省統計局、2022:61)。小学校の6年間合計では4728.6千円、中学校3年間合計は2826.6千円、高等学校3年間の合計が3117.3千円となり、一人が高等学校を卒業するまでの行政が負担する教育費総額は10672.5千円に達する。

子育て基金の提唱

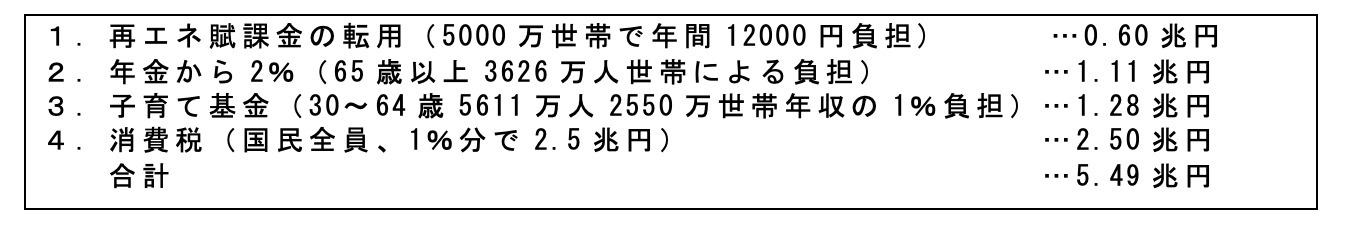

しかしそれでも経済的理由で生み控えが続くので、国民レベルでの現実的な支援として「子育て基金」を提唱してきた。

たとえば2022年3月現在の12歳未満の子ども1100万人がいる家庭に、行政からとは別に毎月4万円を支援しようというものである。子ども一人当たり年48万円、全員に支給したら5兆2800億円になる。毎月4万円の援助を保育や教育に回すのか、生活費で使うのかは各家庭が判断する。

この制度のための財源は、4つ想定できる。一つは、現在全世帯から電気料金の一部として強制的に取られている「再エネ賦課金」(世帯平均月額1000円として年間12000円)を、子育て基金に組み入れる。全国5400万世帯だとして、その400万世帯(0.8%)を免除すると、5000万世帯からの財源が6000億円となる。

二つは高齢者による支援の財源として2019年度で55兆4500億円の年金の2%を次世代に回すことである。具体的には2022年3月現在で65歳以上3626万人の世帯から、年金の2%である1.11兆円を次世代育成に充てる。

三つ目が、親が健在でいても亡くなっていても40歳から64歳までは等しく介護保険費用を負担する論理を活用する。ただし介護保険とは異なり、30~64歳の国民約5611万人が構成する2550万世帯(1世帯当たり2.2人で計算)から、500万円と想定される年収の1.0%(平均約5万円)を拠出してもらい、1.28兆円を生み出す。

そして四つ目が、1%の上昇で2.5兆円の財源を生み出す消費税を充当する注7)。四者を合計すると、「子育て基金」5.49兆円を捻出することができる(表4)。

繰り返されてきた批判

この提言をしてきた理由は、子育ての環境を向上させなければ、高額の医療制度を含む健康保険制度や年金制度などの「公共財」が壊れて、「社会全体」が困るからである注8)。

この主張が荒唐無稽であると絶えず批判が繰り返されてきた。しかし、いくら「フランスやスウェーデンでは補助金や税制によって潤沢な子育て支援を行っている」と紹介しても、その原資である一般消費税などの国民負担率がまったく異なるのであれば、日本でそのような言質は現実的な力をもち得ない。

両国の子育て支援の成功要因は、職場復帰の容易さと手厚い直接的な子育て支援に尽きるが、それとともに一般消費税の高さ(フランスは19.6%、スウェーデンは25%)に伴う国民負担率の高さにも触れることが公平な議論であろう。

次世代育成と世代共生

加えてフランスの「全国家族手当基金」(caisse nationale des allocation familiales CNAF)とは資金源も内容もかなり異なるが、私の提唱した「子育て基金」は社会全体で子育て世帯を支援するという趣旨だけは共有するものである注9)。

この考え方を素材にした次世代育成生論こそ「子育て基金」制度の根幹にあり、その是非をめぐって新しい世代共生論が誕生することを期待したい。

(次回:「政治家の基礎力(情熱・見識・責任感)⑦」に続く)

■

注1)1926年にオーストリアのゴルトシャイトが‘öffentlicher Haushalt’(公共家計)についてのべ、「あらゆる粉飾的イデオロギーを脱ぎすてた骨格」(シュムペーター、1918=1983:10)である国家予算を社会学の領域に取り入れた「財政社会学」を主張した。ベルもまた、ゴルトシャイトについて繰り返し触れている(ベル、前掲書:86;226)。ただし、ベルの主張はシュムペーターとはかなり異なる。

注2)パーソンズのパターン変数でいえば、「公共」は自我指向とは真逆の集合体指向の社会規範になる。そのため、社会学でも経済学でもその結論部でコミュニティへの希求が語られることが多く、ベルの「公共家族」もまたその範疇にある。なお、コミュニティについては近くまとめる予定である。

注3)「個々の家計」を担う家族の支援も全体社会システムに位置付けておきたい。

注4)もっとも「配偶者たる身分は婚姻によって取得し、婚姻の解消によって失う」(『広辞苑』第六版)のであれば、家族の定義には潜在的に「婚姻」が含まれていることになる。

注5)森岡のこの定義の初出は1966年だが、手元にその文献がないために2005年時点の文献から引用した。なお、「福祉追求」とした時代即応的定義にも注意したい。

注6)松宮(2022:105)は、孤独死問題を「関係性の貧困」として把握して、その予防と解決のために「自助」「互助」「公助」「共助」「商助」の活用を駆使した実践的なアプローチを主張している。

注7)これは「一定の状態のもとでは、消費税は、けっして全部が全部、消費者に帰着するとはかぎらない」(シュムペーター、前掲書:104)への配慮をしたうえでの主張である。

注8)表4の金額は純粋に全国民の負担分であるから、従来の政府による「教育関連校費」と「子ども手当」を加算すると、子育て世帯にはかなりな支援額になる。これは安全をめぐる国防費用はただではないという外向けの論理に対して、次世代を育成するのは社会システムの維持に直結するのでただではないという内向けの論理となる。もちろん諸般の事情により、この「子育て基金」を提供できない人々が一定数おられることは承知している。なお「再エネ賦課金」は太陽光発電機を設置した世帯への応援として未設置世帯からも政府が強制的に徴収しているため、不公平な仕組みであると考えて、国民全員が関わる「次世代育成」費用に転用するものである。

注9)対象者を15歳未満や18歳未満までにすることも可能である。15歳未満までの試算は金子(2020:218)で行っているが、8兆円くらいかかるので、国民全体の負担増になる。

【参照文献】

- Bell.D.,1976,The Cultural Contradictions of Capitalism,Basic Books(=1976-1977 林雄二郎訳 『資本主義の文化的矛盾』上中下 講談社)

- Etzioni,A,1996,The New Golden Rule,Basic Books.(2001永安幸正監訳『新しい黄金律』麗澤大学出版会).

- 濱田康行・金子勇,2021,「新時代の経済社会システム」『福岡大学商学論叢』第66巻第2・3号:139-184.

- 金子勇,1995,『高齢社会:何がどう変わるか』講談社.

- 金子勇,1998,『高齢社会とあなた』日本放送出版協会.

- 金子勇,2009,『社会分析』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2020,『「抜け殻家族」が生む児童虐待』ミネルヴァ書房.

- 松宮朝,2022,『かかわりの循環-コミュニティ実践の社会学』晃洋書房.

- 森岡清美,2005,『発展する家族社会学』有斐閣.

- Parsons,T.& Bales,R.F.,1956,Family:Socialization and Interaction Process. Routledge and Kegan Paul (=1981 橋爪貞雄ほか訳『家族』黎明書房).

- Shumupeter,L.A.,1918,Die Krise der Steuerstaats(=1983 木村元一・小谷義次訳『租税国家の危機』岩波書店).

- 清水盛光,1953,『家族』岩波書店.

- 総務省統計局編,2022,『社会生活統計指標 2022』同統計局.

文・金子 勇/提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?