アンモナイトの足はヌルヌルではなかったようです。

6月4日にブルゴーニュ・フランシュ・コンテ大学(UBFC)の研究者たちにより『Scientific Reports』に掲載された論文によると、アンモナイトの足の内側には複数の「フック」が含まれていたとのこと。

イカやタコの先祖に比べて動きが遅かったアンモナイトたちは、足の「フック」に獲物を引っかける「待ち伏せ型」の狩りをしていたようです。

しかし、骨に比べて圧倒的に化石になりにくい軟らかな組織を、研究者たちはどこから手に入れたのでしょうか?

目次

誰もが知ってるアンモナイトの誰も知らない「中身」

フックには進化の秘密が隠されていた

誰もが知ってるアンモナイトの誰も知らない「中身」

アンモナイトの化石は、誰もが手にすることができます。

アンモナイトは陸上に植物が増え始めたシルル紀から恐竜が絶滅した白亜紀までの3億5000万年間に、世界中のあらゆる海に存在していたからです。

そんな誰もが良く知るアンモナイトですが、実は貝殻の「中身」については、多くが謎に包まれていました。

アンモナイトの「中身」はタコやイカのように柔らかく、死後すぐに分解されてしまうため、非常に化石になりにくいのです。

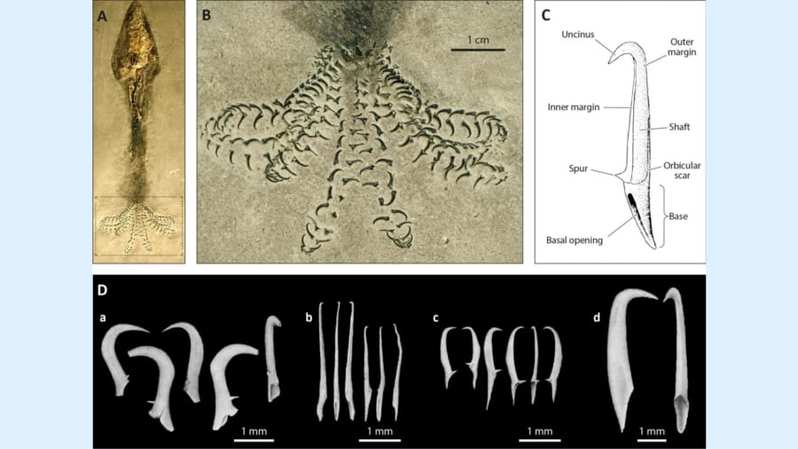

しかし最近になって、上の図のように「中身」の構造を伴った化石を含む地層(白亜紀後期)が発見され、アンモナイトの足には奇妙な「フック」が存在したことが明らかになってきました。

そこで今回、ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ大学(UBFC)の研究者たちはX線撮影(CTスキャン)を行い、アンモナイトの「フック」の詳細な構造を分析しました。

すると意外な事実が判明します。

フックには進化の秘密が隠されていた

アンモナイトの脚にある「フック」はいったいどんな役割があったのか?

謎を調べるため研究者たちはアンモナイトの化石にCTスキャンを行い、立体的な構造を復元しました。

結果、Rhaeboceras halli(R. halli)と呼ばれる種類のアンモナイトの脚には、上の図のように、長さ1mmから1cm以上の範囲で、1種類の舌歯と8種類のフックが存在していることが判明します。

また分布のパターンを調べると、フックの多くが直線状か緩やかな弧状に配列していることが判りました。

同様のフックは現在に生きるイカや、アンモナイトと同時代に生きていた尖った貝に棲むべレムナイトにも確認されます。

ですが興味深いことに、タコ・ベレムナイト・アンモナイトの3種の「フック」は、同じ足でも、組織的に異なる場所に生えていました。

この結果は、頭足類における「フック」は3種において、独立に獲得された収れん進化(異なる種が同じ形状を獲得する)の結果であることを示します。