バロンズ誌、今週のカバーは食品インフレを取り上げる。数ヵ月前、フロリダ州に住む4人家族のレイチェル・リー一家が支払う2週間分の食料品の金額は150ドルだったが、今では250ドルに増えた。仕方なく、29歳の母親は新鮮な肉類や野菜の代わりに、栄養価の低く手頃なパスタなどの食品を買うようになっている。さらに、家族が十分な食事をとることが難しくなったため、自分で食材を育て、缶詰にするようになった。

米2月消費者物価指数(CPI)は前年同月比7.9%と約40年ぶりの水準へ上振れし、インフレ調整ベースの家計所得が1959年以降で最も大きく落ち込むなか、リー一家の食生活における変化は全米に広がりつつある。加えて、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、食品価格を一段と上昇している。

これまで、米国内のインフレ圧力は、コロナ禍での供給制約の影響が低減する3月でピークアウトすると見込まれてきた。ドイツ銀行のエコノミスト・チームは、米3月CPIが前年同月比8.2%上昇した後、年末にかけ5.1%への鈍化を予想。

こうした見方は、ウクライナ侵攻による物価上昇が一時的と判断しているためだが、ロシアがウクライナに侵攻した結果、世界の小麦輸出の約4分の1、トウモロコシ輸出の5分の1、石油輸出の10分の1が事実上、供給停止となっている。

また、イリノイ大学の農業経済学者であるスコット・アーウィン氏によれば、今後数日以内に停戦とロシアへの制裁解除がない限り、ディーゼル不足に加え港湾施設が占領されるなか、イリノイ州とアイオワ州の農地を合わせたウクライナの農地の約3割で、トウモロコシやオイルシードなど今春に作付けできそうもない。その上、昨秋に植え付け、6月に収穫を迎える冬小麦もリスクがあるという。

サード・ストリート・アグ・インベストメンツの最高トレーディング責任者によれば、北米と南米がすでに干ばつに悩まされている現在の環境で、ウクライナとロシアの輸出の損失は甚大であり、米国産小麦の価格に跳ね返り大半の作柄で記録的な上昇を迎えている。スーパーマーケットを超えて広がる食品インフレの影響と今後の見通しについて、詳細は本誌をご覧下さい。

当サイトが定点観測するアップ・アンド・ダウン・ウォール・ストリート、今週のテーマは前回に続き3月15~16日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)の金融政策と、米景気後退リスクを掲げる。抄訳は、以下の通り。

Fedの無難な成長・インフレ見通しは、景気後退リスクを無視― Fed’s Benign GDP, Inflation Predictions Ignore the Risk of a Recession

一遍にやり過ぎとなるのか、遅きに失するのか。

米連邦準備制度理事会(FRB)が金融引き締めを行い、昨年末に発表した陳腐な経済予測を更新した後、その戦略についてこれほど意見が分かれることは稀だろう。市場予想通り、3月15~16日開催のFOMCで、FF金利誘導目標を0.25~0.5%へ引き上げた。経済金利見通し(SEP)では、経済見通しのリスクがオミクロン株感染拡大からロシアのウクライナ侵攻に変わるなか、22~24年にかけインフレ見通しを大幅に上方修正し、22年の成長見通しを大幅に引き下げた。一方で、23~24年の成長見通しは据え置いた。FF金利誘導目標も22年以降、引き上げられ、23年と24年は長期見通しの2.4%を超える2.8%とし、Fedが引き締め寄りの政策へ進める示唆が与えられた。

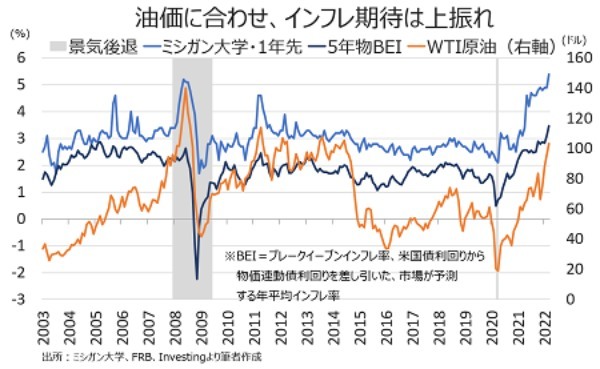

アライアンスバーンスティーンで首席エコノミストを務めた経歴を持つジョセフ・カーソン氏によれば、米2月CPIが前年同月比7.9%であることを踏まえれば、インフレを1年で4%ポイント近く引き下げるには5月以降、25bpずつ6回利上げ以上の引き締めが必要だ。米5年物ブレークイーブンインフレ率(BEI)は3.5%と2003年1月以来の水準へ上昇し、FOMC参加者の見通しを上回る。

チャート:米5年物BEI、油価につれ急カーブで上昇中

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのシモナ・モクタ首席エコノミストは、Fedの引き締め政策は2023~24年の景気後退をもたらすと予想する。仮に景気減速の兆候が認められれば、FedはSEPで示された予想以下の利上げにとどめるに違いない。

ローゼンバーグ・リサーチのデビッド・ローゼンバーグ氏は、Fedの引き締めサイクルで75%の確率で景気後退入りしたと指摘する。また「Fedは戦争中、パンデミック下、株安局面、そしてイールドカーブのフラット化といった大混乱期に利上げした経験はない」と語る。

パウエルFRB議長は予想通り極めて無難な見通しを有し、失業者1人につき1.7件の求人があるように活況な労働市場に支えられ、米経済は信じられないほど力強いと語る。同時に、パウエル氏は保有資産の縮小につき、早ければ5月3~4日開催のFOMCで決定する可能性に言及した。

モクタ氏は、Fedが仮に景気減速のサインを認めれば機敏かつ柔軟に政策を調整すると見込み、その時期は7~9月期と予想する。また同氏は、Fedがインフレを重視して政策を舵取りするなか、2023年の実質GDP成長率は1%付近へ減速すると予想、景気後退の確率については30%と試算する。

ローゼンバーグ氏は、仮に米2年債利回りが米10年債利回りを上回る逆イールドカーブが発生すれば、リセッションの確率は100%と見込む。米債市場が利上げを織り込みつつある状況で、米2年債と米10年債の利回り格差は0.25ポイントまで縮小し、2020年3月とパンデミックが始まった当時の水準まで低下した。また、同氏によれば供給制約や商品価格の高騰、ウクライナ侵攻を受けたインフレを沈静化させるには、「需要を押しつぶす」必要があるという。

チャート:米2年債と米10年債の利回りスプレッドは足元で急低下、景気後退リスクを点灯

ドイツ銀行がクライアントに行った調査によれば、2023年の景気後退リスクは44%と前月の29%から上昇した。

スリ―クマール・グローバル・ストラテジーのスリ・クマール社長によれば、現状、インフレとの戦いが困難な理由は物価上昇の圧力がモノからサービス、特に家賃に移行しているためだ。従来の家賃と帰属家賃を合わせると、両者はCPIの約35%を占める。エバーコアISIが独自に行った家賃と住宅価格の調査でも、物価はFedが期待するほどには減速しそうにないことを示す。

Fedの予想通り物価を減速させるには、1970年代後半から1980年代前半にかけインフレ根絶を狙い、FF金利誘導目標を20%近くまで引き上げたボルカーFRB議長時代の一世代前のような強硬な政策が必要だとスリ―クマール氏は語る。

カーソン氏によれば、過去、大幅なインフレ減速はFedによる劇的な利上げによってもたらされ、1974~75年、1980~81年、そして金融危機の直撃を受けた2008~09年などで確認された。労働市場の逼迫を考えると、予想される1.75ポイントの利上げは、金融当局が予測するような急激なインフレ緩和をもたらさないだろう。

そうなれば債券の自警団が復活し、米10年債利回りは3%を超え4%に近づく可能性があると、カーソン氏はいう。2023年に景気後退が起こるとすれば、2001年のITバブル崩壊や2006~07年の住宅バブルの崩壊後に起こったような、資産市場の急落が実体経済を直撃することで発生しうると、カーソン氏は見込む。一方でスリ―クマール氏は、一連のFedによる利上げと保有資産の縮小で株価が弱気相場の縁に追い込まれた後、2018年末から2019年初頭に行ったように、パウエル氏が利上げから予防的利下げに方向転換すると見込む。しかし、それはFedのインフレ抑制策が途中で投げ出されてしまうことを意味する。

エコノミストの間で見解が分かれつつ唯一、一致が見られるとするならば、Fedがインフレを約40年ぶりの水準から減速させるにあたってソフトランディングを達成できず、失業率の上昇や景気後退を招きうるという見方だ。ウォール街に”This time it’s different.” (今回は違う)”という古い諺があるが、今回もそうならないだろう。

――バロンズ誌名物コラム、前回に続きFedの利上げ開始に合わせ景気後退リスクについて警告してきました。当サイトでずっと指摘し続けたように、①食品を始め生活必需品のインフレ加速に加え、②実質賃金の下落、③貯蓄率の低下――などで、裁量消費余地がますます狭まり、GDPの7割を占める個人消費鈍化の蓋然性が高まっているためで、名物コラムが筆者の主張に漸く追いついてきた感があります。また、Fedの方向転換についても21年12月時点から筆者が指摘していた通りです。

足元は景気と労働市場が絶好調でインフレ退治に集中できる環境にあるものの、バイデン政権下で成立した追加経済対策での子育て世帯向けの税額控除前払いが終了するなど、逆風が吹きつけます。さらに、米2月雇用統計で確認できたように、賃上げ圧力は徐々に低減しつつあります。企業は労働参加率の改善と利鞘縮小を受け賃上げ幅を巻き戻すリスクもあり、潜在成長率以下の景気鈍化シナリオを念頭に入れておくべきでしょう。その時には、24年の米大統領選を意識したFedの政策転換を支えに、ゴルディロックス相場復活が期待されそうな・・。

編集部より:この記事は安田佐和子氏のブログ「MY BIG APPLE – NEW YORK –」2022年3月21日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はMY BIG APPLE – NEW YORK –をご覧ください。

文・安田 佐和子/提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?