マスとしての特定の時代を生きた日本人の傾向が把握できる記録として歌謡曲があり、それを音楽社会学の方法で研究することによって、いくぶんかは時代特性と社会構造特性を解明できたと考えている。

本書の結論

そして、吉田メロディを軸とした音楽社会学としての結論としては、「作曲家による時代を先取りする感性こそが♯の使用を的確に決定し、その作品が時代を表現する力量をもち、広く国民への浸透を勝ち取ることができる」(金子、2010:83)とした。

全国紙による「書評」

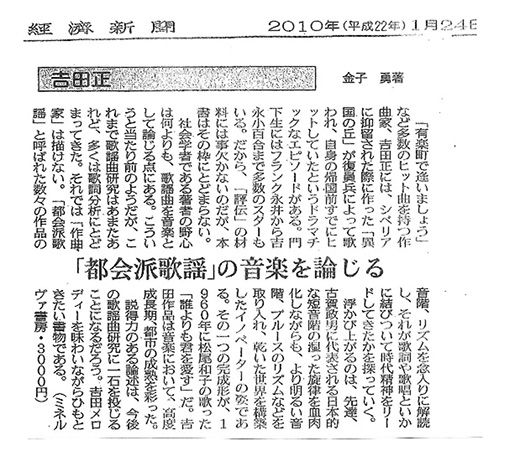

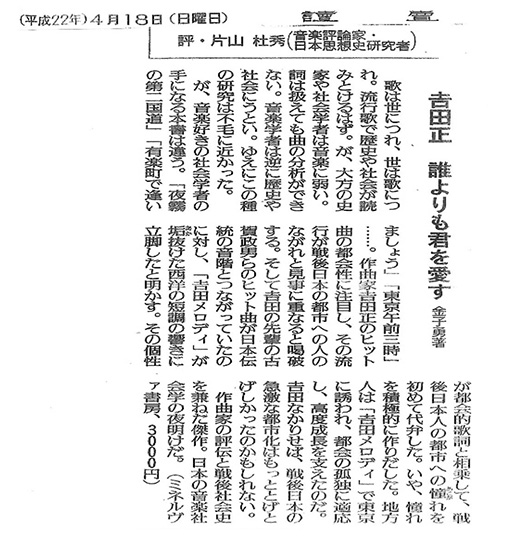

さて、『吉田正 日本評伝選』は、読者にどのように受け止められたか。ここでは『日本経済新聞』(2010年1月24日)と『読売新聞』(2010年4月18日)の「書評」を転載しておこう。

(出典)『日本経済新聞』(2010年1月24日)

(出典)『読売新聞』(2010年4月18日)

いずれも私の「音階とリズム」と「歌詞や歌唱」とを結びつけた表現について、その趣旨を正しく理解して、的確に評価していただいている。これは著者冥利につきる。

とりわけ『読売新聞』では評論家片山杜秀氏の「書評」であり、「作曲家の評伝と戦後社会史を兼ねた傑作。日本の音楽社会学の夜明けだ」という過分の評価にはうれしくもあり、恥ずかしくもあった。

たくさんの出会いと縁に感謝

30年以上続いたウェーバー『音楽社会学』へのこだわりが芽生えた時期に出会った見田、小泉、渡久地の3冊が、『吉田正』という音楽社会学の灯火を守ってくれた。

同時に、素人の生涯学習の成果なので発表の機会には恵まれないだろうと諦めていたときに、評伝選シリーズに加えていただいたミネルヴァ書房、秘蔵の写真、資料、手紙、原稿などを惜しみなく与えていただいた吉田喜代子氏、吉田事務所、吉田正音楽記念館、町田市民文学館の暖かいご支援に心から感謝する次第である。

【参照文献】

藍川由美,2002,『「演歌」のすすめ』文藝春秋. エリアス、N、1991,青木隆嘉訳『モーツァルト ある天才の社会学』法政大学出版局、1991. 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房. 金子勇,2010,『吉田正 日本評伝選』ミネルヴァ書房.(日本音楽著作権協会(出)許諾第0915361~901号) 小泉文夫,1984,『歌謡曲の構造』冬樹社. 小林秀雄,1961,『モオツァルト 無常という事』新潮社. 見田宗介,1978,『近代日本の心情の歴史』講談社. 渡久地政信,1991,『潮騒に燃えて』サザンプレス社. Weber,M.,1911~1912,Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik.(=1967、安藤英治・池宮英才・角倉一朗訳『音楽社会学』創文社).