なぜなら楽しさは「今この瞬間」にしか存在しない感情だからです。

幸福が人生の総合評価だとすれば、楽しさはその場のライブ体験です。

今の生活に“楽しい瞬間”が少しでもあれば、人は自然と前向きになれます。

では、どうすれば忙しい生活の中に楽しさを取り戻せるのでしょうか?

楽しさを分類して見える化する「PLAYモデル」

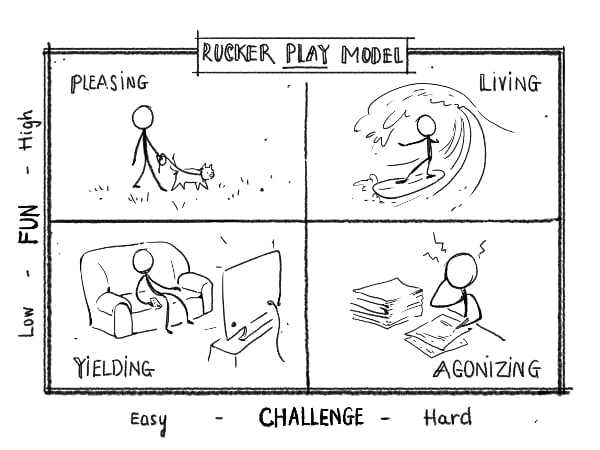

ラッカー博士が提案するのが、「PLAYモデル」と呼ばれる管理ツールです。

これは1週間の168時間を振り返り、自分の活動を以下の4つに分類するというものです。

Pleasing(快い活動)

これは気軽にできて心が和む活動のことです。

例えば、お気に入りのプレイリストを聴く、夜の星空を眺める、友達に電話するなどです。

午後を丸々開ける必要はありません。

努力も計画もいらず、それでいて確かなリフレッシュ効果が得られます。

楽しさを生じさるのは、壮大なイベントだけではありません。

実際には、こうした小さな日常の喜びから生まれることが多いのです。

Living(価値ある活動)

新しいスキルの習得、習い事、読書、創作など、自分を少し成長させてくれる活動です。

最初はハードルがあるかもしれませんが、終えたときに得られる「やりきった感」が非常に大きくなります。

Agonizing(苦痛を伴う活動)

義務感やストレスが強く、「できれば避けたい」と思う活動のことです。

苦手な会議、通勤ラッシュ、面倒な人間関係の対応などが該当します。

この活動が多すぎるなら、大きな喜び得られず、疲れ果ててしまいます。

目標は、この苦痛を伴う活動をすべて排除することではなく、それらへの取り組み方を改善する方法があるか確認することです。

Yielding(流される活動)

なんとなくスマホをいじる、YouTubeを見続ける、SNSを延々とスクロールする、といった“無意識で受動的”な活動です。