さらに同じ中都市でも九州の久留米市の方が北海道の小樽市よりも「近所の友人」が多いことも証明されて、「地域福祉」の方向性を確認できた。小樽市に象徴される北海道都市は、明治期からの移住者の集合なので個人レベルでの自力路線が強いが、江戸時代からの定住者も多く、地縁や住縁が強い九州都市の久留米市とは明らかに異なった近隣関係を示していた。

図2 高齢者の近所の友人数 (出典)金子、1993:138

『社会学評論』第38巻第3号(1987年)に掲載

札幌市の調査は1988年だったので、1986年小樽調査と1987年久留米調査のデータを比較分析した論文を、学会編集委員会に送ったところ、査読の結果受理されて、学会誌『社会学評論』第38巻第3号(1987年)に掲載された。これが学会誌2回目の掲載になった。

「高齢者の都市アメニティ」

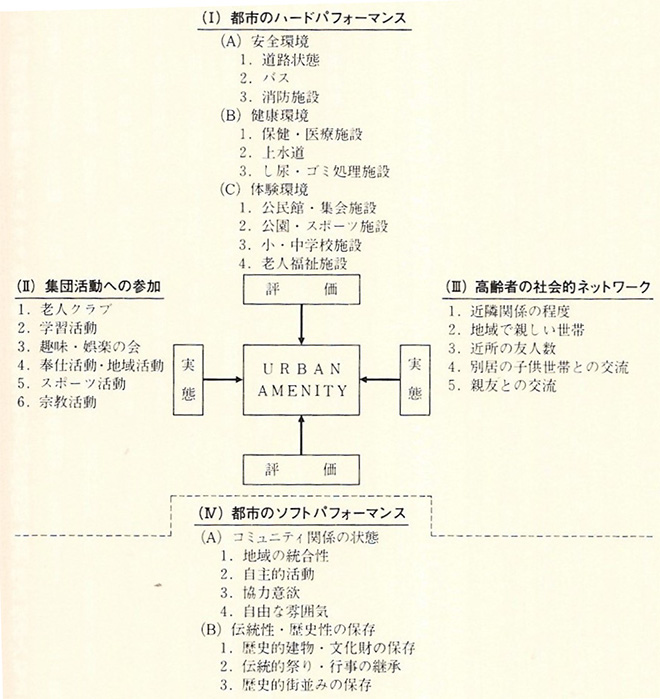

次に、当時の都市研究で盛んに使われはじめていた「アメニティ」を課題とした論文を書いた。アメニティとは「快適性」なのであるが、多くの先行研究では「場所、環境・気候などの快適性」というハードな文脈に収斂していて、社会学がテーマとするソフト面の人間関係の持つ「住み心地のよさ」への配慮が不足していると思われた。そこで、ハードとソフトの両面から「都市アメニティ」を測定しようと考えて、3都市の調査票に関連項目の質問文を入れていた。図3がその全体的なモデルである。

図3 都市アメニティの分析図式 (出典)金子、1993:182

「高齢者の都市アメニティ」のモデル

要するに、(Ⅰ)都市のハードパフォーマンス、(Ⅱ)集団活動への参加、(Ⅲ)高齢者の社会的ネットワーク、(Ⅳ)都市のソフトパフォーマンスに分けて調査票によりデータを収集して、最終的には3都市データそれぞれで「都市アメニティ」を被説明変数とする重回帰分析を行った。ここまでの技術はホーエルの『初等統計学』とコンピューター操作の延長上で身につけていた。