それだけで止めてもよかったのだが、ともかくも自前の科研費の調査で3都市のデータを収集したのだから、1年間で身につけた初歩的なコンピューター操作と入門レベルの統計学の知識を活用して、科研費の『報告書』とは別に、半年毎に1本の論文を書きあげようと決意した。

「都市高齢者のネットワーク構造」から

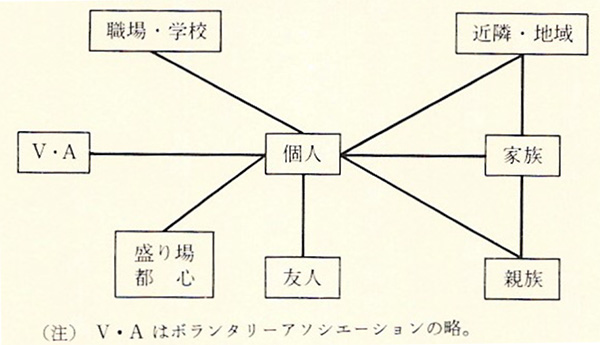

まずは社会学の本流である「社会関係」や「集団参加」の実態を、3都市での比較分析を行なった。図1のように、これは前回紹介した「老人問題史観」を批判して、高齢者もまた一人の市民であり、いくつもの「役割」を担っているという前提で、その社会的ネットワーク構造を明らかにして、「老いと孤独」といった通説を見直したいという仮説で行なった。

図1 高齢者個人の社会的ネットワークの構造 (出典)金子、1993:118.

社会的ネットワークの実態、地域福祉、近隣関係

3都市の調査票は同じ内容だったから、そのままデータの比較ができ、その統計学的処理を基にして分析を行った。これは北大に移ってからの初めての体験であり、それまでとは異なる実証的な論文を書いているような気がした。

解明したい第二の課題としては、高齢者の社会的ネットワークの実態が、「地域福祉」の要件であるコミュニティ形成とどのような関連にあるかを明らかにすることであった。そのために高齢者個人の「近隣関係」やボランタリーアソシエション(V.A)としてのさまざまな地域関連の団体への参加状態を調べて、大都市札幌と中都市久留米と小樽の間の比較を試みた。たとえば3都市の近隣関係が図2のように確認できた。これは調査票でしか得られないデータであり、統計学的なχ2検定法により、この3都市間の「近隣関係」の量的相違が証明されたことを喜んだものである。

なぜなら図2から、大都市札幌市高齢者の「近所の友人数」の「なし」が、久留米市や小樽市よりもはるかに多いことが統計学的に裏付けられたからである。